Un tal Tamayo ha simulado un sismo en la Asamblea de Madrid. Impostando impasibilidad, el diputado que ha roto la disciplina socialista posa dócilmente en el despacho de su abogado en la plaza de Castilla, dando la espalda a un paisaje pálido de bloques y torres que finge haber sido ya pintado por Antonio López. Su amigo el promotor Bravo, auxiliar distraído en la maniobra que ha impedido el gobierno de la izquierda en la región, es enmarcado por los fotógrafos con los órdenes clásicos de su oficina posmoderna en Villaviciosa de Odón, y hay una extraña correspondencia entre el torpe terno cruzado y la tosca persiana metálica que se desliza entre las pilastras, molduras y frontones de la puerta principal; camino del aparcamiento, un ajado edículo de juguetón clasicismo rossiano suministra un segundo fondo simbólico a la figura en marcha del empresario inmobiliario. Hace catorce años, «un tal Piñeiro» protagonizó otro caso de transfuguismo en la misma Asamblea madrileña, aunque en aquella ocasión de signo contrario, y los periódicos rescatan ahora su fotografía frente a la entrada de la sede de un grupo promotor de nombre romano y logotipo de laureles clasicistas: la retórica figurativa de la arquitectura mayúscula se enreda con las ambiciones minúsculas de personajes inciertos, y el craquelado orden solemne de los antiguos apenas maquilla el desorden trivial y codicioso de estos urbanizadores modernos.

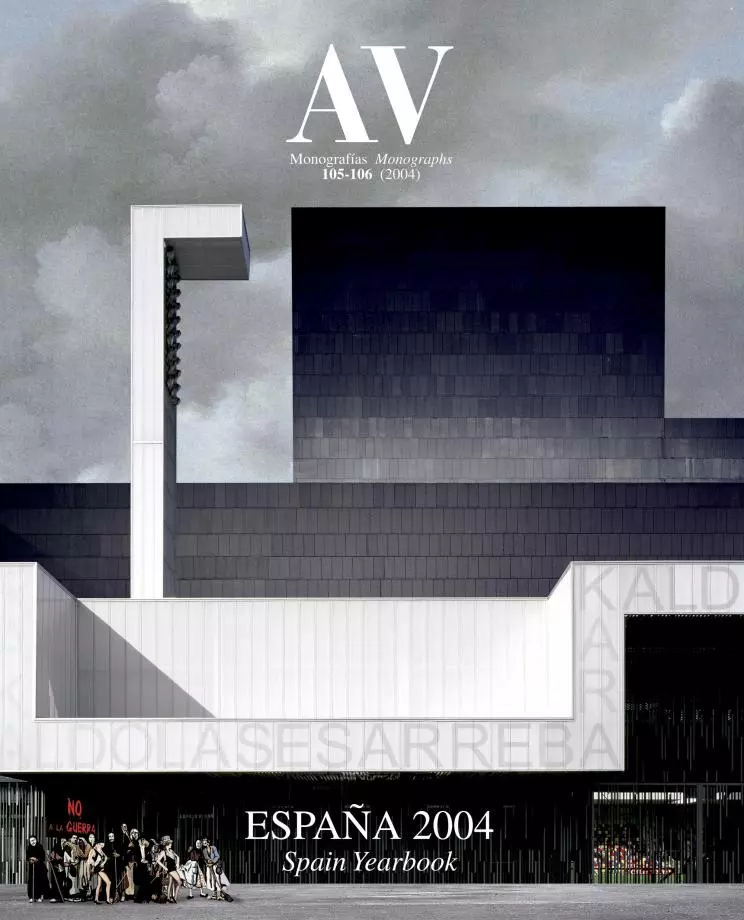

La traza rutinaria de los barrios que colmatan el territorio metropolitano se interrumpe con la construcción de edificios de autor. El hito del polígono madrileño de Sanchinarro (abajo) será un bloque de MVRDV.

Los arquitectos descreen del urbanismo, pero sin duda la forma de la ciudad y el territorio es más importante que la configuración de sus objetos singulares. Secuestrados por la magia simbólica de algunas obras de autor, cerramos los ojos ante la extensión anónima de la ciudad informe. Y refugiados en la pereza intelectual de los mantras mediáticos—la especulación del suelo, la mafia del ladrillo, la corrupción inmobiliaria—, rehusamos reconocer que el urbanismo basura consume y colmata los territorios metropolitanos como manifestación material de la prosperidad, y como expresión geográfica de la democracia. Al igual que la comida basura la televisión basura, las promociones residenciales de ínfima calidad arquitectónica que proliferan en las periferias urbanas responden a una demanda social oceánica: el McUrbanismo se funde con el urbanismo Glam, y la multitud alimenta la burbuja inmobiliaria con una caudalosa servidumbre de hipotecas. La soberanía del consumidor que impera en el alimento y el ocio gobierna también la casa y la ciudad, oikos y polis, y esa doble raíz etimológica de la economía y la política sublima la hipóstasis posmoderna de la cuota de mercado y la intención de voto en la sustancia única del índice de audiencia, una cartografía de la conciencia que acaba trasladándose al mapa del territorio.

Fruto de una demanda social imparable, las promociones residenciales de escasa calidad son paradójicamente una manifestación material de la prosperidad y una expresión geográfica de la democracia.

Más allá de la anécdota madrileña, que no ha revelado sino el secreto a voces de que los partidos amalgaman ideas e intereses —circunstancia que en muchas democracias maduras se articula a través de corrientes organizadas y lobbies explícitos—, el fervor compartido de los dirigentes políticos por los parlamentos de brazos de madera muestra los reflejos defensivos de unas élites burocráticas inermes ante el debate y frágiles ante la transparencia, porque la estabilidad del sistema exige que lo esencial no se cuestione. Y lo esencial del modelo territorial reside en la aceptación plácida del urbanismo de consumo, reemplazando la decisión colectiva sobre la forma de la ciudad por un cúmulo de intervenciones fragmentarias producto del mercadeo o el cálculo que colonizan el paisaje con basura edificada. Ni las manipulaciones desleales de los diputados frustrados por el incumplimiento de pactos internos, ni las declaraciones altisonantes de sus jefes políticos ante la insubordinación de los que fueron su instrumento, ni las maniobras ventajistas de sus rivales electorales frente a la descomposición del liderazgo socialista arrojan luz sobre los mecanismos con los que se construye el territorio madrileño. La traca de acusaciones, con su chisporroteo de maletines, sobornos y votos comprados, es un fuego de artificio que ilumina con relámpagos negros algunas sentinas del urbanismo regional, pero que protege en su noche unánime la ciudad consensuada por la democracia inmobiliaria.

Aderezos exóticos

Esa urbe sin atributos reclama fogonazos de autor que alivien la anomia narcótica del territorio sin cualidades, y las arquitecturas de arte y ensayo se brindan como coartada de la ciudad genérica: de igual manera que en el municipio de Madrid las viviendas encargadas a una galaxia heteróclita de firmas internacionales —de MVRDV o Chipperfield a Morphosis o Legorreta— sirven como aderezo exótico a la deplorable operación de los Planes de Actuación Urbanística (PAU) —que han agotado el suelo disponible con la mediocridad homogénea de sus trazados rutinarios—, en la Comunidad los centros culturales encargados por el gobierno regional a jóvenes arquitectos de talento se utilizan como exorcismo inútil y cortina de humo simbólica ante el avance tenaz del fango inmobiliario que anega el paisaje con sus residuos ecuánimes, cocinados en concejalías de urbanismo donde acampan constructores y propietarios de suelo, y en empresas promotoras con políticos en nómina y sedes adornadas con oropeles de arquitectura clásica. No hay aquí, sin embargo, grandes dramas; este sistema perverso y pacífico es una enfermedad voluntaria, y no cabe inquirir en los síntomas persiguiendo sorpresas: su etiología es trivial. Los más cínicos argumentarán que la política democrática no es sino gestión de intereses contrapuestos y arbitraje del poder o del lucro, cuestiones que excluyen ideas o formas definidas, pero que en su conformista posibilismo nos protegen de las utopías totalitarias.

En el universo inmaterial de los medios y la imagen, la aceleración de la comunicación con objetos emblemáticos enmascara el contexto y lo dinamiza a la vez: el fulgor seductor de las arquitecturas singulares no deja ver la mezquindad en penumbra, pero ese ocultamiento à la Potemkin se redime por el genuino impulso que la novedad imprime a la vida ciudadana. Acaso por ello, las piezas simbólicas (y aquí se incluye la estatuaria y el mobiliario urbano) adquieren una importancia desmesurada en el debate municipal, restando espacio a las grandes decisiones estructurales, que a menudo pasan inadvertidas. No fueron los PAUs, sino la multiplicación de chirimbolos lo que llevó a los arquitectos a manifestarse contra el alcalde Álvarez del Manzano, que tuvo en la estatua de La Violetera (colocada por su antecesor Rodríguez Sahagún) el mayor desencuentro con la élite intelectual, poco receptiva ante el casticismo costumbrista que tantos aplauden en Disney. Y han sido también escultóricas las primeras fintas de su sucesor Ruiz-Gallardón, sacralizando con instinto populista el lamentable trilito dictado por un Dalí moribundo —traducción de una imagen bidimensional, como el desafortunado y candoroso abrazo de Genovés en Antón Martín—y defendiendo con encomiable rigor la Cibeles de la celebración blanca, aun a costa de provocar la inaudita ira de un vestuario que parece ignorar el vínculo entre su exorbitante coste y las recalificaciones municipales de la Ciudad Deportiva.

Ensimismados en sus placeres solitarios, los arquitectos de firma contemplan el urbanismo con fascinación perpleja. Saben que las ciudades demandan el ornato mediático de sus obras, y que el arte transforma lo cotidiano en singular; pero saben también que el Midas más poderoso es el legislador capaz de transformar el uso del suelo, convirtiendo en oro lo que toca. Aprendices de Harry Potter, en sus manipulaciones alquímicas, descubren con sorpresa que es mayor la fuerza mágica del urbanista. Y amparados por la crítica criselefantina, que defiende a la vez su toque áureo y su torre ebúrnea, los arquitectos de Venus se aprestan a seducir a los urbanistas de Marte, convencidos de que la sensibilidad plástica de las obras de autor debe fertilizarse con la energía musculosa de la ciudad para engendrar frutos saludables. Pero si sobrevolamos los páramos estéticos en que se han convertido las periferias de las metrópolis, quizá lleguemos a la conclusión de que los urbanistas no son de Marte, sino de Urano. Mejor adoptamos.