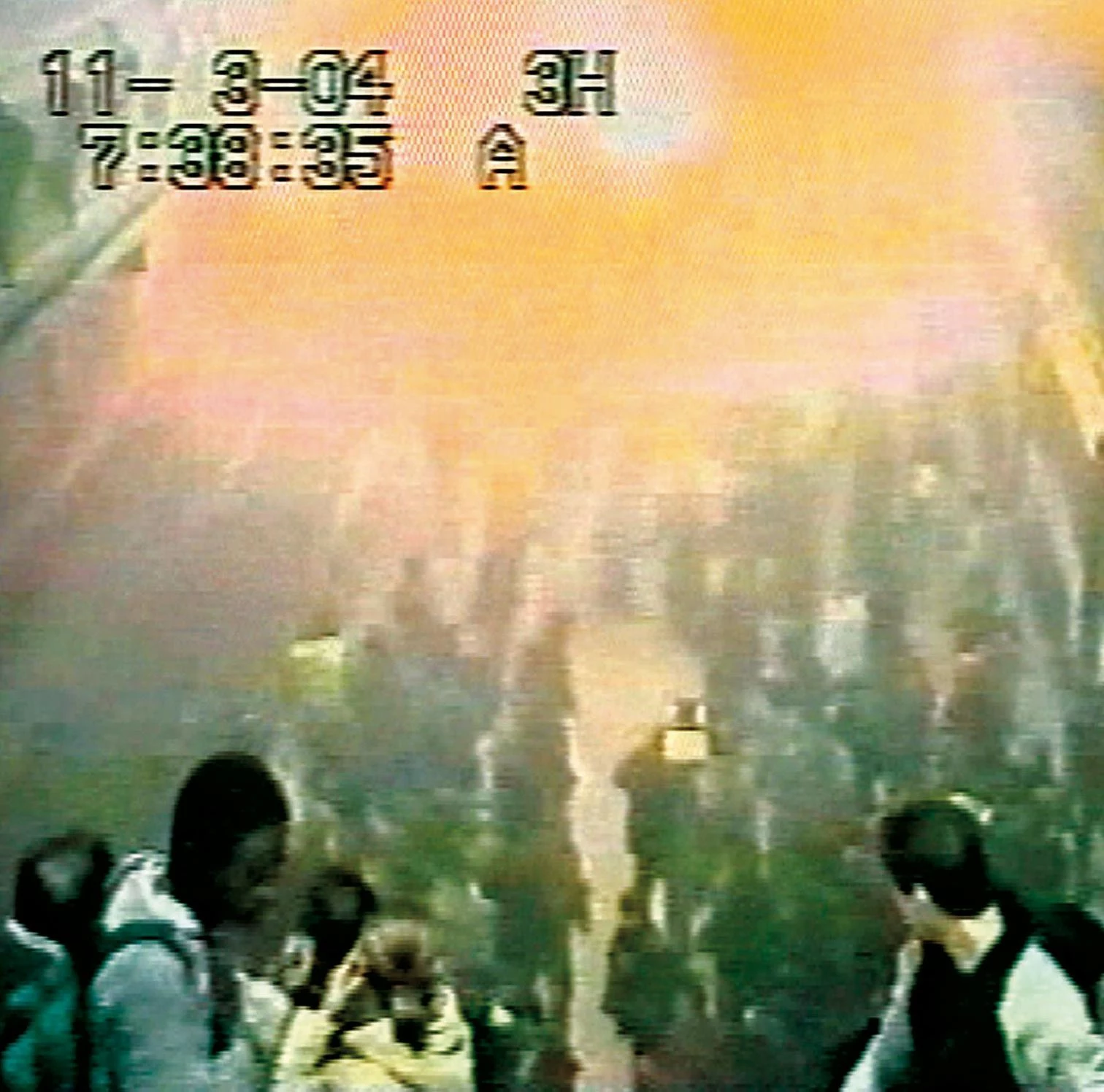

Los cuatro aviones del 11 de septiembre fueron cuatro trenes el 11 de marzo. Y si en Manhattan dos aparatos consiguieron destruir las Torres Gemelas del World Trade Center, en Madrid el azar de los temporizadores quiso que los dos convoyes destinados a hacer explosión simultánea en Atocha no llegaran a poner a prueba la estructura de la estación.

El atentado terrorista no produjo daños arquitectónicos, pero su trágico saldo de víctimas —dos centenares de muertos, más de un millar de heridos— muestra la extraordinaria vulnerabilidad de las infraestructuras que hacen posible la vida urbana. Al derribar rascacielos de oficinas, el 11-S atacaba los emblemas enhiestos del poder económico; al desventrar trenes de cercanías, el 11-M ha dañado las arterias que riegan el cuerpo tendido de la ciudad, mostrando que el corazón vertical de la metrópolis es tan frágil como el sistema circulatorio que conecta su extensión horizontal sobre el territorio: desgarrando ese tejido, la ciudad se desangra de igual manera que tras un golpe certero en su núcleo cordial.

El atentado en las cámaras de la estación, el perfil de Atocha y equipos de rescate ante uno de los trenes.

Madrid no sufrirá menos que Manhattan. Reparará antes los daños materiales, pero la lesión en el capital social constituido por la confianza mutua tardará mucho en cicatrizar. El pánico a las alturas o el temor al tren ceden ante la exigencia cotidiana de unas urbes construidas alrededor del ascensor y el metro; el trauma emotivo de contemplar personas que se arrojan al vacío o cuerpos despedazados por la explosión se amortigua con el paso de los días; el recelo ante el otro, sin embargo, se exacerba sin remedio, impulsando a canjear seguridad por libertad. En las Torres Gemelas perecieron gentes de un centenar de naciones, y entre las víctimas de esos trenes somnolientos con destino a Atocha se contaron multitud de inmigrantes latinoamericanos, europeos del este y norteafricanos; pues bien, su peaje de sangre no evitará la xenofobia que alimentan las mafias andinas de la droga, las bandas delincuentes de los antiguos países socialistas y ahora, de forma apocalíptica, las redes terroristas del integrismo islámico: veremos un traficante en cada colombiano, un pistolero en cada ruso, un dinamitero en cada musulmán.

Esta criminalización del extranjero —con sus previsibles repercusiones en la política inmigratoria y su inevitable influencia en la diversidad de la población urbana— no es sino una manifestación extrema de la desconfianza ante el prójimo (el próximo), un fluido corrosivo que penetra capilarmente en el tejido social y disuelve con su miedo intestino la argamasa rutinaria que da cohesión a la ciudad. El atentado infame de Madrid no sólo es grave por su balance de vidas mutiladas, o porque haya puesto de manifiesto la naturaleza vulnerable de las redes de transporte: lo es sobre todo porque socava la confianza distraída que nos permite vivir juntos. Con frecuencia subrayamos que la ciudad contemporánea no la gobierna tanto la lógica arquitectónica de los edificios monumentales o anónimos, sino la lógica ingenieril de las grandes infraestructuras que facilitan el movimiento masivo, y éste es el motivo por el cual la herida horizontal de Madrid no es menos lesiva para la salud urbana que el vacío vertical de Nueva York; pero demasiado a menudo olvidamos que, más allá de las construcciones físicas, la materia esencial de la ciudad son sus habitantes, y esa madeja de seguridad y confianza mutua que enlaza sus destinos, enreda sus expectativas y regula al cabo los flujos económicos y demográficos que condicionan su futuro.

La ciudad en red ha sido devastada por el terrorismo en red. Los muertos han sido enterrados, y se ha restablecido el tráfico ferroviario, pero la delicada trama que nos une —rasgada por el trauma y el recelo— no ha podido repararse enteramente. La mañana del atentado se colapsaron las redes de los teléfonos móviles, sobrecargadas con llamadas de alarma que procuraban tejer una tela de araña de frágil sosiego; pero esa red de información y protección utilizaba los mismos aparatos que los empleados como detonadores en las mochilas explosivas. Como un sarcasmo trágico, aunque también con un patetismo lírico de insufrible dolor y violenta emoción, durante las tareas de auxilio los móviles de los muertos no dejaban de sonar. Esas llamadas no contestadas son la mejor imagen de una red desgarrada. Buenosdíaspordeciralgo, repetían al unísono los cronistas radiofónicos del suceso, y ese refugio narcótico en el tópico refleja bien el desconcierto colectivo y la desorientación personal de los ocupantes de ese espacio hertziano que en otras crisis de nuestra vida común —como ocurrió singularmente el 23 de febrero de 1981— fueron capaces de suministrarnos una red de seguridad, pero que el 11-M no pudieron ofrecer a la ciudad otro consuelo que un vacuo sentimentalismo analgésico.

Portadas de las ediciones especiales de la prensa madrileña el 11 de marzo, la manifestación popular de repulsa del día 12, y un altar conmemorativo espontáneo en el vestíbulo de la estación de Atocha con notas, flores y velas.

Madrid ahora, como Nueva York en su día, está colonizada por altarcitos conmemorativos, y el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón se ha precipitado a proponer un memorial. No sé bien si son nuevos monumentos lo que la capital necesita en esta encrucijada dramática. Los corresponsales de las televisiones extranjeras desplazados a cubrir la catástrofe —incluyendo a Christiane Amanpour, la reportera estrella de la CNN— han elegido el solemne tambor de ladrillo de la estación de Atocha como fondo de las crónicas, y ese icono arquitectónico proyectado por Rafael Moneo tiene probablemente singularidad y monumentalidad suficiente para albergar el recuerdo de la cruel masacre ferroviaria, inevitablemente unida al nombre de la estación terminal de los trenes 17305, 21431, 21435 y 21713. (Por una extraña coincidencia, las cadenas anglosajonas completaban su información con imágenes del presidente Bush —unido a Aznar indeleblemente por el 11-S y la guerra de Irak— ofreciendo una corona frente a la bandera con crespón de la embajada española en Washington, cuya residencia ha sido recientemente terminada por Moneo, de manera que el fondo arquitectónico de ambos sucesos correspondía al mismo autor.)

La cristalización simbólica, sin embargo, tiene un componente aleatorio que se resiste al designio deliberado; algo que no parece importar a los inhumanos organizadores del holocausto madrileño, que eligieron cabalísticamente ejecutarlo 911 días después del 11 de septiembre (9-11 en la forma habitual americana) y macabramente reclamar su autoría con una cinta de vídeo depositada en una papelera entre dos construcciones emblemáticas —la Mezquita y el Tanatorio de la M-30— que elevan su silueta al borde de nuestra mayor arteria anular. En ambos edificios se velaron a víctimas de la matanza; pero en el breve tránsito entre los dos —de la fe musulmana al duelo civil— la siniestra Al Qaeda ha conseguido mostrar la vulnerabilidad de las sociedades abiertas de Occidente, escribir otro capítulo del enfrentamiento entre el radicalismo islámico y «los nuevos cruzados cristianos», e intervenir decisivamente en el proceso político poniendo de rodillas a una ciudad y a un país. Capital de la infamia y capital del dolor, Madrid es hoy estación, mezquita y tanatorio.