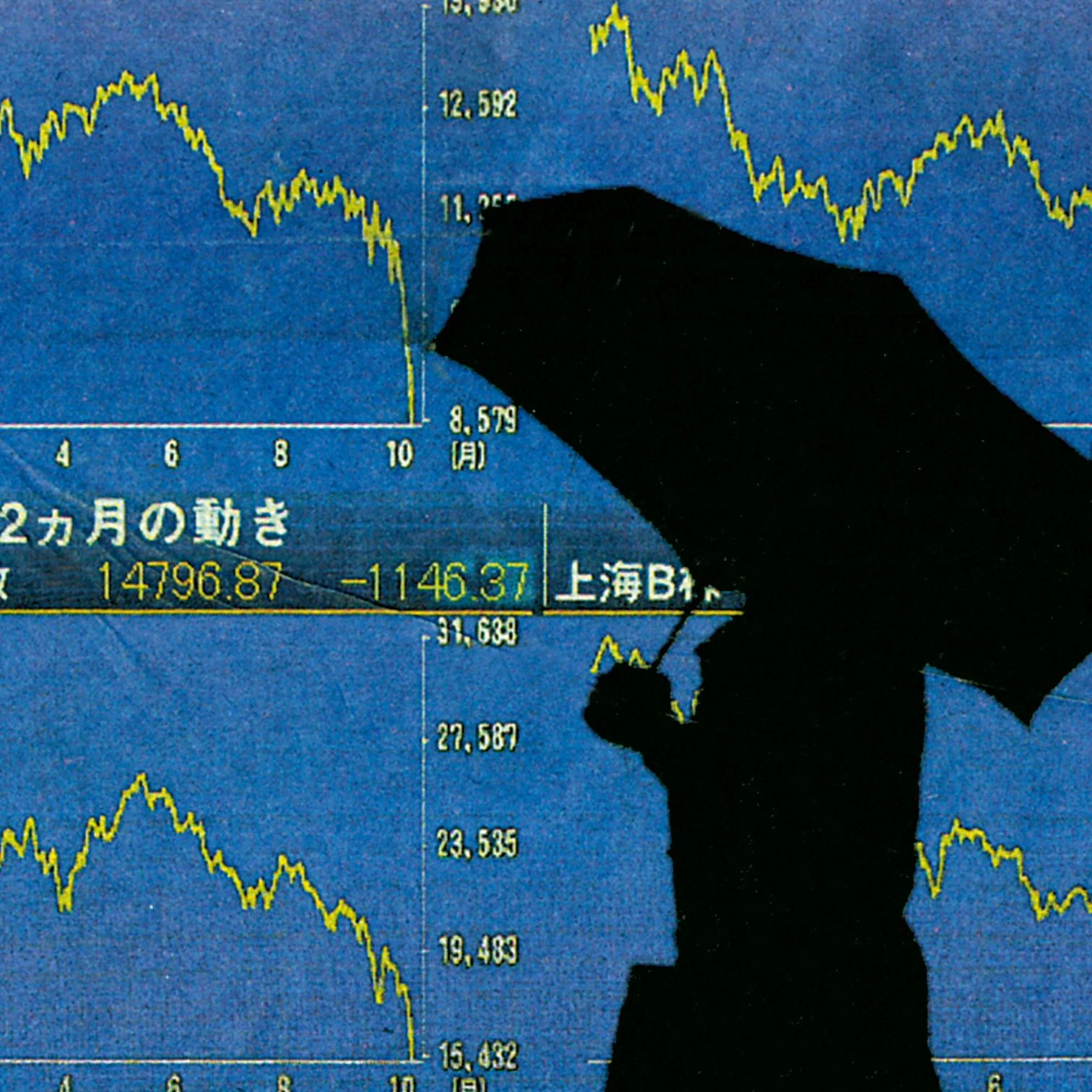

Se rematan las torres y se desploman las bolsas. La culminación del Burj Dubai coincide con el estallido de la burbuja inmobiliaria del Golfo, mientras en España la terminación de las cuatro torres de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid se produce de forma simultánea al derrumbamiento de los índices bursátiles. Al igual que en otros momentos históricos, la erección de obras en altura va acompañada de la deflación de las expectativas económicas. Así, la Gran Depresión iniciada en 1929 se vio marcada en el perfil de Nueva York por la finalización del Chrysler y del Empire State, y ese mismo año se inauguraría en Madrid el edificio de la Telefónica, el primer rascacielos europeo. De nuevo, la crisis del petróleo de 1973 socavó la bonanza económica al tiempo que se terminaban las torres del World Trade Center y la torre Sears de Chicago, que serían sucesivamente los edificios más altos del planeta, y cuando la crisis golpeó a España unos años más tarde, la finalización en Madrid del Edificio Windsor y de la torre del Banco de Bilbao señalarían el momento económico más difícil de la Transición. En 1996, el pinchazo de la burbuja asiática tuvo su correlato arquitectónico en la terminación en Kuala Lumpur de las Torres Petronas, otra vez un récord de altura coincidente con una crisis, y ese mismo año se inauguraron en la capital española las torres KIO, cuya paralización en 1993 fue un símbolo del declive económico y el desánimo social durante esa etapa de la democracia.

Hoy, el Burj Dubai lleva a los emiratos el techo del mundo mientras la crisis financiera arrastra las economías hacia la recesión, y en nuestro país las torres madrileñas vuelven a ser decorado de un escenario inquietante, donde los enredos político-empresariales se trenzan alrededor de una crisis internacional agravada aquí por el colapso inmobiliario: los forcejeos en torno a Caja Madrid, que adquirió su torre a Repsol, se enmarañan con los esfuerzos de los bancos liderados por el Santander para salvar a Sacyr-Vallehermoso —propietaria de otra de las torres— mediante la venta de su participación en la compañía energética a la rusa Lukoil, mientras las aseguradoras, como la Mutua Madrileña propietaria de la tercera torre, se tientan la ropa ante los residuos tóxicos de la crisis hipotecaria, y las constructoras, como la OHL dueña de la cuarta torre, se esfuerzan en afrontar el desplome del sector inmobiliario. En este marco de intereses cruzados e intrigas subterráneas, las cuatro torres —en lugar de representar la pujanza española y las ambiciones de Madrid—, acaban siendo un emblema de las corporaciones cuyo comportamiento irresponsable ha llevado en todo el mundo a rescates por parte de los estados.

Es fácil entender los motivos por los cuales tantos gigantes bancarios y empresariales prefieren la discreción de los campus antes que la visibilidad vigorosa de los rascacielos. Así ocurrió con el Santander, que encargó a Kevin Roche su ciudad financiera en Boadilla del Monte, y así sucederá en el caso del BBVA, que acaba de presentar el proyecto de Herzog y de Meuron para un campus madrileño que reemplazará como sede a la torre levantada por Sáenz de Oíza en Azca; así ha pasado también con Telefónica, que ocupa ya el campus diseñado por Rafael de La-Hoz, y así ha procedido Repsol, que ha encomendado su sede horizontal al mismo arquitecto. Sólo las cajas parecen reclamar una presencia urbana diferente, y lo mismo que la Caixa modificó el perfil de Barcelona con los hitos verticales de empresas de su grupo como Agbar o Gas Natural, Caja Madrid aspira a las alturas, y pronto trasladará su logo desde una de las torres KIO hasta la que está terminando Norman Foster en la Ciudad Deportiva. Pero las cajas no cotizan, y su condición de bancos semipúblicos les autoriza extravagancias como la que propone Cajasol con un rascacielos más alto que la Giralda frente al casco histórico sevillano.

Inevitablemente, esta perspectiva simbólico-económica desplaza a un segundo plano el comentario propiamente arquitectónico de las torres madrileñas, que poseen un peculiar atractivo estético, arracimadas como están en un vacío urbano que las hace más imponentes de lo que cabría esperar de sus 235-250 metros de altura: cifras importantes en nuestras latitudes, pero muy alejadas de los récords contemporáneos (el Burj Dubai alcanza los 818 metros, y el Nakheel Harbour proyectado en el mismo emirato del Golfo Pérsico pretende llegar hasta el mítico kilómetro), y muy inferiores incluso a las alcanzadas hace ya ochenta años. Sin embargo, su levantamiento simultáneo, su altura semejante y su diferente carácter las hace parecer personajes sobre un escenario, detenidos en una conversación que los transforma en piezas de un bodegón hermético o metafísico, y que por la noche se yerguen sobre la ciudad con una intimidante presencia luminosa que oscila entre el futurismo de la ciencia-ficción y el continente impreciso de lo onírico. Pueden desde luego glosarse sus diferencias, pero éstas se desdibujan en su aparición coral, alineadas como cuatro pistoleros en un duelo o como cuatro amigas que caminan tapando la acera con alegría de sábado, y esta presencia plural —evidente incluso en la percepción en escorzo o en la visión dinámica que se tiene desde el automóvil— amalgama sus distintas personalidades en una imagen solidaria que solamente permite un retrato de grupo.

Podemos, desde luego, subrayar la naturaleza singular de la obra de Norman Foster, la única torre que sitúa los núcleos de comunicaciones en el perímetro —en la estela de su innovador rascacielos de Hong Kong—, con el mayor coste que inevitablemente supone, pero con la calidad de diseño que siempre cabe esperar de la oficina británica, reflejada aquí en el monumental dintel de remate, que se quiere arco o puerta triunfal y en la distancia semeja más bien un marco que sostiene los tres paquetes de plantas. Podemos igualmente comentar la torre de Rubio y Álvarez-Sala, que reconcilia las vistas, la protección solar y el comportamiento ante el viento con una doble fachada de escamas vítreas que conjuga la sensatez sostenible con el atractivo formal, evidenciando que no es imprescindible recurrir a los grandes despachos internacionales para construir rascacielos eficaces y elegantes. Podemos también mencionar la obra de César Pelli, el argentino afincado en Estados Unidos autor de las Petronas, y que en España tiene tres encargos de rascacielos, entre los cuales éste de Madrid, resuelto expeditivamente con una alteración de la sección que faceta la torre reduciendo las plantas superiores y dando al conjunto un aspecto de grueso obelisco de aristas diamantinas. Y podemos finalmente hacer alusión a la torre del neoyorquino Henry Cobb, que de nuevo modifica la sección para generar un perfil distintivo, en su caso transitando desde la planta cuadrada de arranque hasta la lenticular de remate mediante una curva que otorga al edificio una figuración amable de proyectil de cómic, algo evocadora del cohete con el que Hergé lleva a Tintín a la luna.

Pero estas consideraciones se diluyen en el aire de familia de las cuatro torres, que sus autores describen con muy similares palabras, de modo que casi todas emergen con energía de la tierra, vibran con vida o movimiento y manifiestan un dinámico optimismo. Estas piadosas intenciones resultan hoy fagocitadas por el vertiginoso remolino de la crisis, que arrastra al abismo las ambiciones simbólicas de los rascacielos, dejando tras de sí un sabor a ceniza. Nos marean los giros, pero también las alturas, y ese vértigo común marca el tiempo del mundo. Suben las torres, bajan las bolsas, y no sabemos bien si estos rascacielos nos acompañarán en nuestra temporada en el infierno.