El arte coloniza la vida; pero la vida se resiste a esa invasión violenta. La utopía moderna de la belleza cotidiana ha sido sustituida por la ficción posmoderna de la belleza excepcional, y esa condición singular se acomoda mal a los paisajes plácidos de la vida anónima. Los arquitectos contemporáneos, sin embargo, prefieren ignorar la vocación silenciosa de la vivienda, y aprovechan el proyecto residencial para proferir alaridos artísticos. Es imposible no oírlos, pero no es seguro que todos deseen escucharlos. Estridentes como las arias de la Castafiore en las tardes soñolientas de Moulinsart, los gritos plásticos de las viviendas escultóricas persiguen la belleza en un lugar inoportuno, e invitan a imitar al capitán Haddock en su discreta huida de la diva. La ópera es incompatible con la siesta, y el amor al arte no exige residir en un objeto artístico.

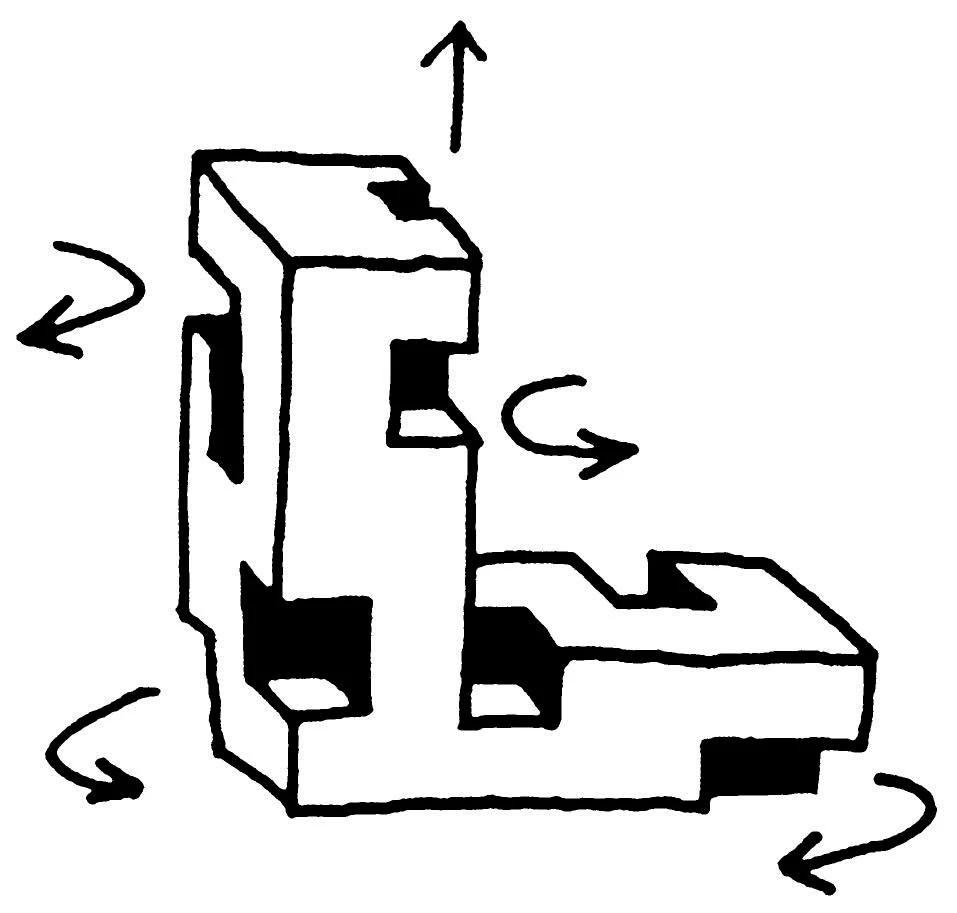

Al borde de la bahía de Amsterdam, la torre proyectada por Jan Neutelings y Michiel Riedijk se levanta como hito urbano, dominando una zona portuaria que está siendo transformada en sector residencial.

En el mejor de los casos, estas piezas modeladas con viviendas sirven como hitos urbanos en zonas desoladas, y como domicilios singulares donde la poesía fácil de la forma compensa la prosa ardua de la densidad; aunque cuando el ejemplo prolifera, las voces solistas inevitablemente se confunden en la algarabía de un coro cacofónico y caótico. Pero mientras eso no ocurre, las torres y los bloques de la alta costura arquitectónica reconcilian la modestia de su propósito residencial con la ambición estética de sus autores, y levantan en las periferias confusas sus prismas ensimismados y enigmáticos como fragmentos de un mundo más exacto, en el cual hasta el desorden azaroso de sus maclas proviene de una meticulosa combinatoria matemática. En las circunstancias extremas de los Países Bajos Japón, la ocupación intensiva del territorio suministra ejemplos abundantes de estas geometrías de la densidad.

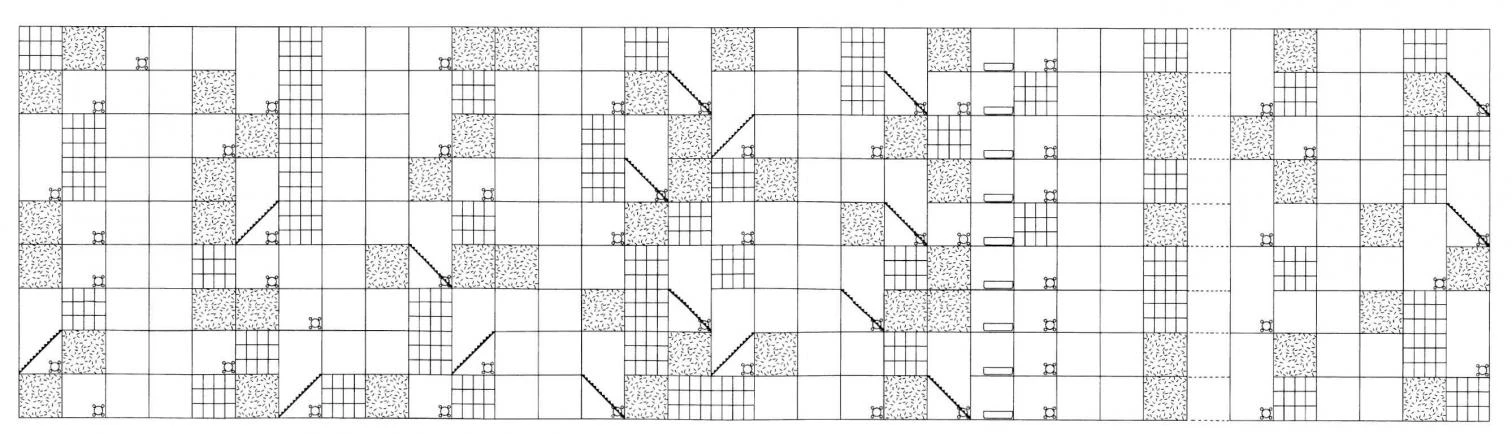

Al borde de la bahía de Amsterdam, las veinte plantas de la torre construida por el belga Willem Jan Neutelings y el holandés Michiel Riedijk configuran un hito monumental en una zona de los muelles que está transformándose de portuaria en residencial. Los dos jóvenes arquitectos, que comparten estudios en Amberes y Rotterdam, hacen la vivienda escultórica excavando hendiduras en un prisma abstracto, forrado de paneles de fibrocemento con juntas de aluminio, y con ventanas en bandas alternadas que envuelven el edificio como el papel decorado de un paquete. En el interior de este envase neutro, 68 viviendas de veinte tipos diferentes se ensamblan de manera que no haya ningún piso igual a otro, pero sin que esa extrema variedad impida que el conjunto posea el aplomo rotundo y metafísico de un monolito hermético. Barrida por el viento y por el agua, en esta torre de gris exactitud coexisten la poesía desolada y la ansiedad existencial.

En el otro extremo del planeta, la japonesa Kazuyo Sejima ha sometido las formas convencionales del alojamiento a la misma reflexión estética y geométrica. Dentro de una promoción de 420 viviendas sociales en la prefectura de Gifu, repartidas por el veterano Arata Isozaki entre cuatro jóvenes arquitectas (la norteamericana Elizabeth Diller, la británica Christine Hawley, la japonesa Akiko Takahashi, y la propia Sejima), el proyecto de ésta procura redimir la miseria funcional del colosal bloque de hormigón, vidrio y acero con los mismos recursos que sus colegas europeos: la abstracción de la imagen, el refinamiento minimalista del detalle y la perforación selectiva de vacíos; éstos permiten configurar el interior con un gran número de tipos distintos, mientras puntean la fachada con un ritmo musical que sirve de fondo a la melodía salmódica de las escaleras de incendios, que cruzan las galerías con unanimidad indiferente.

La gran dimensión residencial se recupera en torres como la de Claus y Kaan en Groningen (arriba) o la de Wiel Arets en Amsterdam (abajo), rompiendo con la silueta horizontal de las ciudades holandesas.

Tanto la torre holandesa como el bloque japonés recurren a las hendiduras escultóricas o a las perforaciones musicales para modelar una imagen poderosa al tiempo que se orquesta la inevitable variedad de las viviendas; ambos usan el contrapeo de huecos o escaleras para crear composiciones diagonales que amortiguan el esperable énfasis vertical u horizontal; y ambos se refugian en la combinatoria modular para crear objetos de extrema precisión, abstracción y elegancia: poco importa si donde se nos propone habitar es una escultura o una partitura. Edificios ensimismados y epicenos, sus ocupantes usarán los ascensores veloces y los corredores interminables con gris indiferencia distraída; pero en las pequeñas celdas de estos hormigueros geométricos el tenaz desorden de la vida seguirá representando episodios de la comedia humana, ignorante del arte y su ficción helada.

Hace ahora ochenta años un grupo de artistas y arquitectos fundaron en Weimar una escuela que quería reconciliar el arte con la vida; al terminar el siglo vemos la aventura de Walter Gropius en esa pequeña ciudad alemana —que este año resulta ser precisamente la capital cultural de los europeos—como un fracaso heroico y fértil, y contemplamos el sueño mítico de la Bauhaus con la tierna ironía que se reserva a las revoluciones siempre pendientes: pero también sigue pendiente Goethe y su aspiración a una «humanidad más bella», y de eso hace ya mucho más tiempo.

El arte o la vida

Los años noventa están viendo quebrarse el tabú de la gran dimensión residencial. Durante la prosperidad económica de los sesenta se construyeron enormes torres y bloques de viviendas modernas que dieron lugar a extraordinarios problemas urbanos y sociales, derivados de la congestión, el aislamiento individual y el anonimato de los nuevos barrios-dormitorio, alguno de los cuales tuvo que llegar a ser enteramente demolido.

La reacción tradicionalista de los setenta intentó contrarrestar la anomia metropolitana con la mezcla de usos y la proscripción de las grandes torres y los macrobloques, que se convirtieron en símbolo de la ciudad inhumana del capitalismo salvaje o el socialismo burocrático; pero el neomoderno de la última década ha rescatado la vivienda en altura para unas sociedades ya definitivamente fragmentadas, y que han abandonado sin nostalgia la utopía de la comunidad residencial.

Ningún ejemplo mejor de esta inflexión histórica que la Holanda horizontal, donde las vigorosas promociones de vivienda pública evitaban siempre meticulosamente los desafueros de la altura y de la escala, y donde hoy las torres de alojamiento florecen por doquier; legitimadas, eso sí, por un refinamiento plástico que las hace exquisitos envases de vidas ensimismadas.

Desde Japón, Kazuyo Sejima recurre a la abstracción formal, el refinamiento en el detalle y la perforación selectiva de vacíos para cualificar el bloque de viviendas sociales en Gifu (portada y abajo).