La Península Ibérica es nuestra casa común. Unidas por la geografía y separadas por la historia, España y Portugal llevan tres décadas de democracia y dos en la UE trenzando sus caminos políticos, cosiendo sus tejidos económicos y enredando sus madejas sociales. La intimidad doméstica en esta península pentagonal que compartimos va poco a poco anudando una red de vínculos materiales y espirituales que se superpone a la lógica unitaria del territorio —de las cuencas hidrográficas a los informes meteorológicos—, a la continuidad de las comunicaciones y al tráfico de ideas o emociones entre culturas contiguas. Sin embargo, la diferencia de tamaño físico y demográfico entre nuestros dos países genera recelos muy difíciles de disipar, y hace del vetusto iberismo decimonónico una herramienta poco apropiada para servir de brújula en los procesos de agregación contemporáneos.

Si, como afirma una encuesta reciente, un 28% de los portugueses y un 46% de los españoles son partidarios de ese matrimonio político, un porcentaje mayor prefiere mantener las relaciones conservando ambos la casa propia; si el Nobel Saramago aboga por la disolución de los dos estados en otro llamado Iberia, no puede olvidarse que el llamamiento proviene de un portugués casado con española y afincado en Canarias; y si el ministro de Obras Públicas portugués, Mario Lino, se dice «iberista convicto», la noticia es tan significativa como la posterior denuncia que lo acusa de un delito de lesa patria. Quizá tiene razón Mário Soares cuando juzga imposible «construir una federación ibérica», y acaso debamos conformarnos con lo que el catedrático Andrés de Blas llama «iberismo débil», centrado en incrementar las relaciones de todo tipo sin aspirar al «iberismo fuerte» de la unión política.

Hoy, la interconexión de las redes energéticas y las infraestructuras del transporte —con el reto de conjugar el sistema radial español con el axial portugués, y el desafío del AVE Madrid-Lisboa—, la penetración mutua de las organizaciones empresariales —con más de mil compañías españolas operando en Portugal, y 400 portuguesas en España— y la fertilización cruzada del ámbito social y cultural —desde el turismo a la promoción del idioma— dibujan un paisaje de integración creciente, que tiene como protagonistas a la banca, las eléctricas y las constructoras. Estas últimas, estimuladas por fusiones y adquisiciones, están ya poniendo las bases de un mercado único peninsular de obra pública que abarca desde los proyectos hidráulicos y ferroviarios hasta las autopistas y la promoción inmobiliaria, en una interpretación macroeconómica de la melodía micro de nuestra casa común.

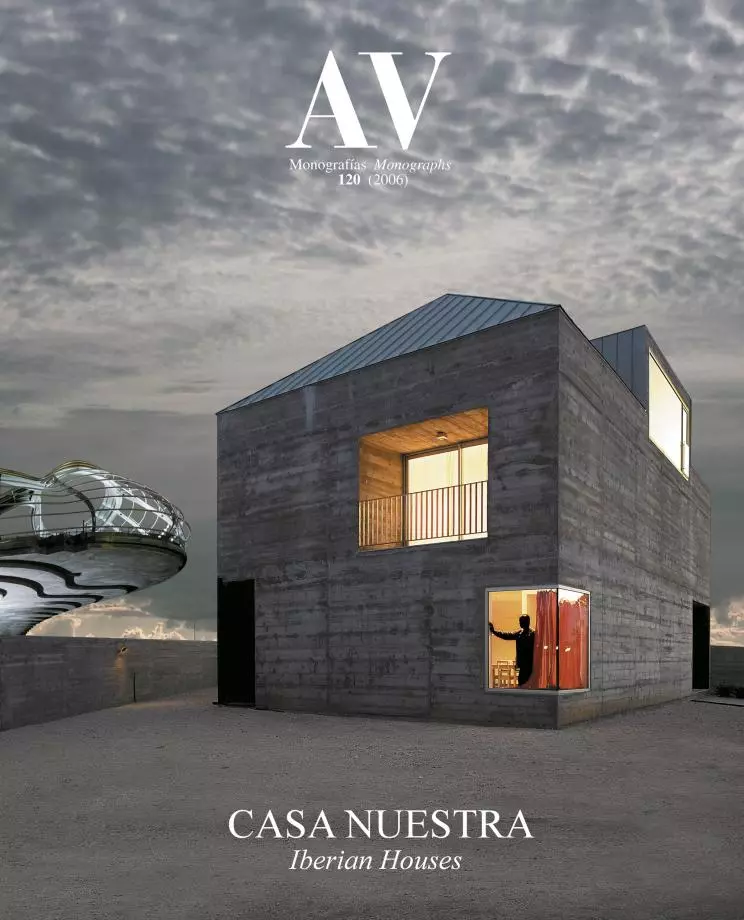

Las veinticuatro casas que aquí se ofrecen, ecuánimemente repartidas entre España y Portugal, quieren ser una metáfora editorial de nuestra residencia compartida, en este finisterre peninsular de una Europa indecisa sobre su futuro. Precedidas por cuatro exploraciones artísticas de las promesas de felicidad y las pesadillas íntimas inscritas en el ámbito doméstico, orquestadas con la misma simetría, y seguidas por tres experimentos españoles y una admonición oracular del más grande arquitecto portugués, estas dos docenas de casas ibéricas proponen también un diálogo coral entre los usos y los hábitos, las ideas y las actitudes, los lenguajes y las formas. Si se escucha con atención, esta conversación plural y matizada deja un residuo en la retina de acuerdos sustanciales y discrepancias adjetivas: quizá los mimbres con que se teje la convivencia en el lugar común de esta casa nuestra.