Es difícil conversar con gritos y susurros. Los pabellones de la Expo de Hannover pregonan su mercancía simbólica de formas tan diversas que la cacofonía visual resultante tritura los mensajes hasta reducirlos al magma amable del ocio recreativo. En 1992, los suizos de Locarno Michele Arnaboldi y Raffaele Cavadini ganaron el concurso urbanístico inicial con una ciudadela cuadrada de malla interior ortogonal, cuya disciplinada geometría hipodámica pretendía someter los pabellones al rigor contenido de un diálogo pautado; pero la heterogeneidad de las demandas de los participantes obligó a sustituir su proyecto por otro más dúctil, que sería pilotado hasta su culminación por el arquitecto y urbanista Albert Speer (hijo del arquitecto de Hitler del mismo nombre, autor del clasicista pabellón alemán en la Expo de París de 1937 y ministro de Armamento del Tercer Reich durante la guerra). Speer, que contó con la ayuda del arquitecto de Múnich Thomas Herzog y del ya fallecido paisajista de Zúrich Dieter Kienast, dirigió el proceso con eficacia y pragmatismo, utilizando para la Expo las instalaciones de la existente Feria de Hannover, a la que se añadieron dos zonas de pabellones y varios jardines temáticos.

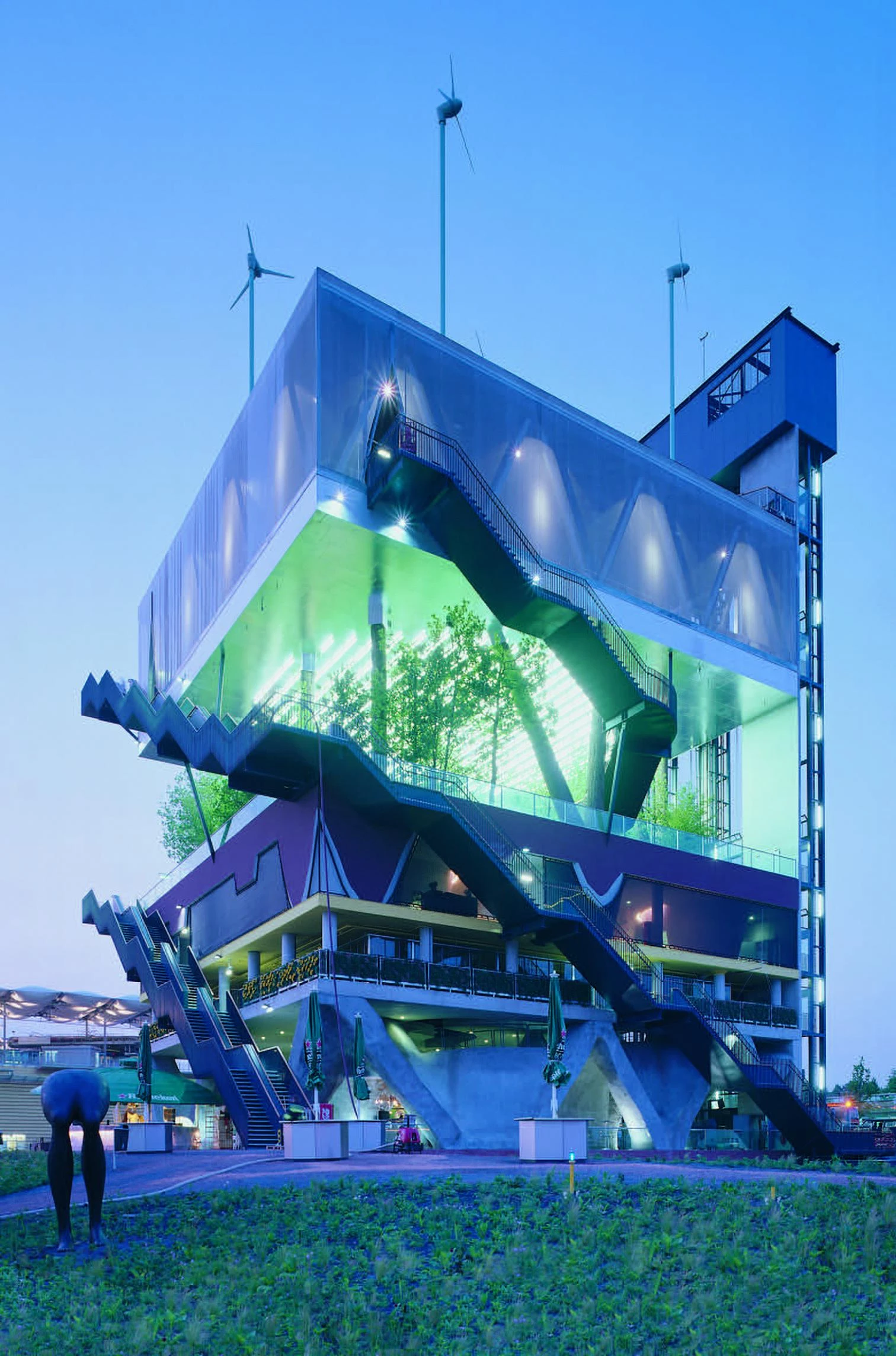

En el conjunto modesto y sensato de la Exposición de Hannover, que rentabiliza las inversiones por su vinculación a la Feria, destaca por su espectacularidad el pabellón de los Países Bajos, de MVRDV.

El resultado es un conjunto modesto y sensato—menos espectacular que el recinto de la Exposición Universal de Sevilla en 1992, pero más ambicioso que el de la Expo de Lisboa en 1998—, donde las cuantiosas inversiones infraestructurales y de transporte se rentabilizan bien por su vinculación a la Feria permanente, y donde la aparentemente inevitable algarabía trivial de los pabellones se compensa con jardines abstractos de hermética poesía. Razonablemente fiel a su propósito de reconciliar técnica y naturaleza con su énfasis en la economía de medios materiales y el carácter reciclable de las construcciones temporales, esta vigésimo segunda exposición universal es también la primera que se organiza enAlemania (la prevista en Berlín en 1896 no llegó finalmente a celebrarse), y su perfil responsable y discreto refleja bien el orgullo inseguro de una nación traumatizada por su historia reciente. La mediocridad arquitectónica de su propio pabellón, atento sólo a ceñirse a la corrección políti-ca de la funcionalidad transparente (lo monumental y opaco se asocia todavía en Alemania a la estética nazi), y en cuya galería de personajes históricos figura la tenista Steffi Graff pero no Goethe (al parecer, por el insólito motivo de que el nombre del poeta se invocó en el pasado para promover causas autoritarias), ilustra por su parte la faceta más deplorable de esta ambigüedad perpleja.

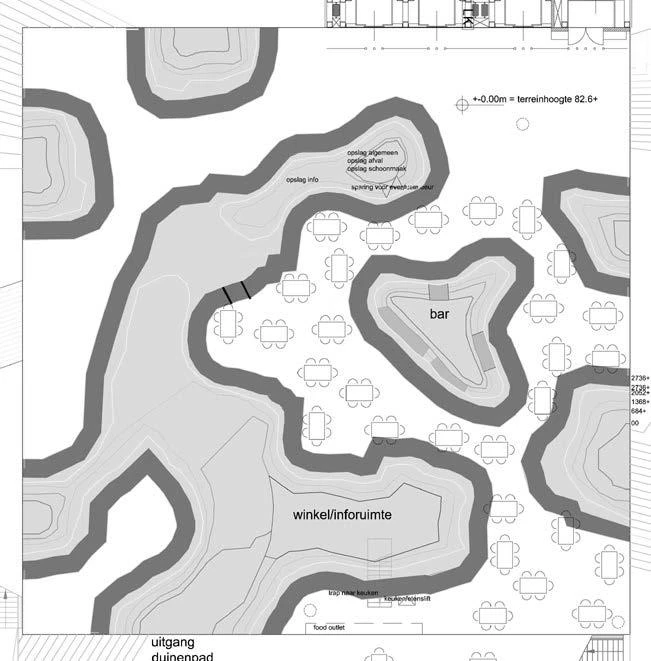

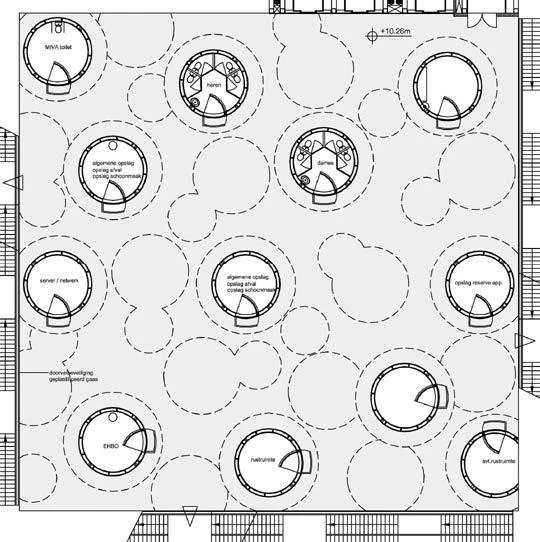

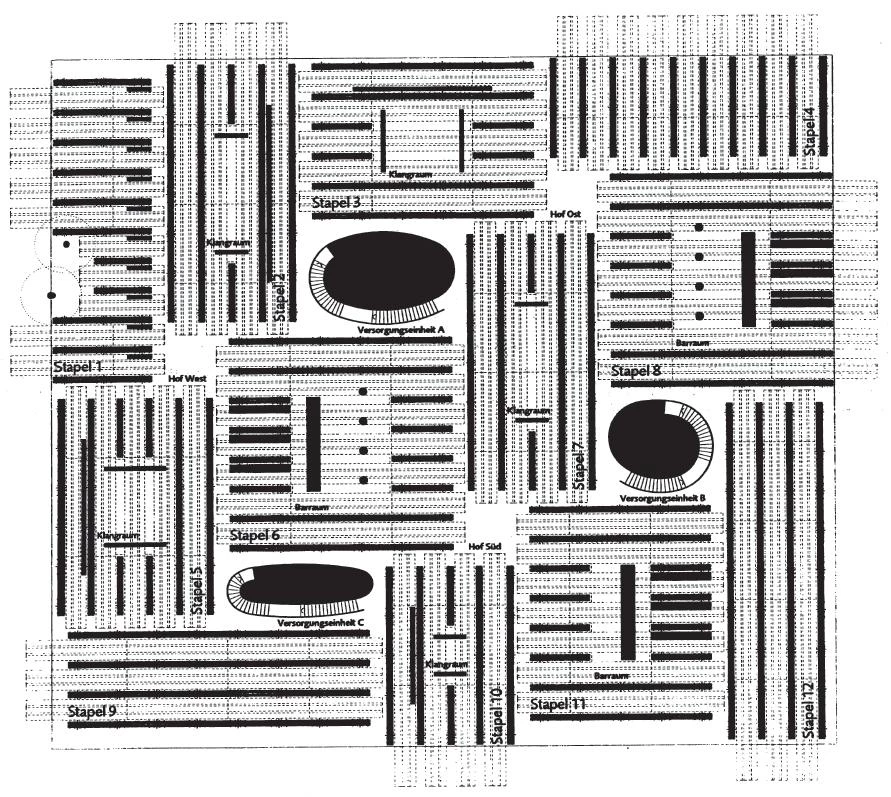

En la selva de pabellones, atravesada por los esperables teleféricos y pasarelas suspendidas, y articulada por los parques lineales de Kienast y un lago con elegantes parasoles de madera diseñados por Herzog, se mezcla lo deplorable y lo excelente, pero hay al menos dos construcciones que no pasarán inadvertidas, porque representan tanto los extremos del debate arquitectónico contemporáneo como las dos actitudes más opuestas que cabe hallar ante una exposición de esta naturaleza. El pabellón de los Países Bajos, proyectado por el joven y popular equipo de Rotterdam MVRDV, apila con sensibilidad surreal cinco paisajes holandeses, de las dunas a los bosques, en lo que es a la vez una ilustración práctica de su grito de guerra en favor de la máxima ocupación del suelo, FARMAX, y una metáfora de las necesidades de Lebensraum en su muy poblado territorio; y el pabellón de Suiza, proyectado por el veterano maestro de Chur Peter Zumthor, evita cualquier exhibicionismo expositivo para reducir la representación de su país a un laberinto de listones de madera sin desbastar que se utilizarán como material de construcción al término de la Expo, y que mientras tanto ofrecen degustaciones y música selecta a los visitantes que se aventuran en su penumbra íntima y cordial.

El pabellón suizo, de Peter Zumthor, reduce la representación del país a un laberinto de listones sin desbastar; y el acento ecológico lo pone el de Japón, una bóveda construida con tubos de cartón por Shigeru Ban.

El «cadáver exquisito» de los jóvenes de Rotterdam, que vuelven a construir las ideas de su compatriota Rem Koolhaas (de las dunas de hormigón del proyecto de Agadir a la compacidad heteróclita de su propuesta para la TGB parisina) antes de que él mismo haya tenido ocasión de hacerlo, es una excelente muestra del experimentalismo provocador y abrasivo de la vanguardia mediática holandesa; a su vez, la «caja sonora suiza», como la llama Zumthor en una descripción más atenta a la calidad de la restauración, la música y el trato que a la propia arquitectura, es una instalación artística y una performance teatral que prescinde del arte y el teatro para ofrecer a los sentidos una ceremonia refinada de hospitalidad, en un laberinto de pino y alerce listado de sombras y brisas que representa admirablemente las mejores cualidades táctiles y emotivas de la rigurosa arquitectura de la Suiza alemana. Entre los gritos holandeses y los susurros suizos, sin embargo, no es fácil imaginar diálogo alguno, y tampoco cabe esperarlo en el conjunto abigarrado de la Expo. Ajenos a los argumentos del otro, y circulando autónomos por el planeta de las ideas y las formas como partículas elementales, los pabellones de Hannover exhiben su identidad nacional y arquitectónica en una sucesión de soliloquios que prometen más fatiga que enseñanza.

Por otra parte, el énfasis ecológico, la voluntad de reciclaje y la naturaleza temporal de los pabellones nacionales ha producido la habitual cosecha de construcciones de madera: Suiza desde luego, pero también las geometrías adustas de Finlandia o las formas expresionistas de Hungría han elegido este material como el más adecuado al propósito ejemplarizante de la Expo. Los dos pabellones ibéricos, sin embargo, han optado por el corcho, y tanto el español proyectado por los sevillanos Antonio Cruz y Antonio Ortiz como el portugués diseñado por los arquitectos de Oporto Álvaro Siza y Eduardo Souto de Moura emplean este material cálido y ligero; pero mientras en este último caso es sólo revestimiento exterior de la gran sala cubierta con una ondulante lámina textil, en el edificio de los arquitectos españoles la fachada facetada de corcho, que se pliega en profundas grietas hacia el luminoso patio interior, constituye el elemento más significativo de una obra exquisita, severa y leve, que en su monumentalidad reticente manifiesta una tenaz voluntad de permanencia.

La Península Ibérica apostó por el reciclaje a través de un material autóctono como el corcho, que reviste la gran sala del edificio de Siza y Souto de Moura para Portugal, y caracteriza las fachadas agrietadas del de Cruz y Ortiz para España.

Japón, por último, ha preferido el papel como material de construcción, y ningún arquitecto más adecuado para ello que el joven Shigeru Ban, autor ya de varias obras singulares que lo usan como elemento estructural, y que en esta ocasión ha levantado —en colaboración con el mítico ingeniero Frei Otto— una delicada bóveda fabricada con tubos de cartón que la exigente normativa germana ha obligado a reforzar con plástico y metal, frustrando así el benemérito propósito inicial de reciclar el pabellón como cuadernos escolares y papel higiénico. La seguridad ante todo, estamos en Alemania.