Si nuestra sociedad ha de regenerarse, debe comenzar por la primera infancia. La desmoralización por la corrupción de las élites, la degradación de las masas y el colapso global del buen gobierno —eso que ahora llaman gobernanza— sólo puede combatirse desde el parvulario. Nuestro carácter y nuestras emociones se han formado en ese vientre luminoso, y es quizá a esa matriz nutricia donde debemos regresar para reparar desde las raíces la fronda hirsuta del mundo en que vivimos. Pocos años tan críticos como los primeros del niño, y acaso pocas influencias tan decisivas como los espacios donde crece: ninguna arquitectura tiene importancia mayor en nuestro desarrollo que la de las escuelas infantiles, donde nos hacemos a la vez individuos autónomos y seres sociales, modelados por un entorno construido que nos habla en silencio.

Todas las utopías pedagógicas han gestado su propia arquitectura escolar, y desde Pestalozzi, Froebel, Steiner o Montessori hasta la devoción contemporánea por el hiperestímulo tecnológico y la hiperprotección física, pasando por los higienismos funcionalistas de las vanguardias o los informalismos lúdicos de la prosperidad antiautoritaria, cada sociedad ha querido soñar sus construcciones parvularias. Pero hoy no sabemos bien si nuestras escuelas han de ser hogares mullidos o instituciones lacónicas, si la educación ha de procurar entretenimiento confortable o forja ascética del carácter, si sus arquitecturas deben suministrar amenidad amable o espacios rigurosos, variedad colorida o recintos de orden. Lo que sí es seguro es que la buena escuela refuerza la autoestima tanto como la mala genera resentimiento, desafecto o violencia.

La actual polémica sobre el necesario retorno de la disciplina a las aulas —en la versión francesa del tratamiento de usted y la puesta en pie de los alumnos al entrar el profesor, o en la española de la tarima y la consideración del docente como autoridad pública— ignora la contradicción que ya señaló Hannah Arendt («por su propia naturaleza la educación no puede renunciar a la autoridad ni a la tradición, y aun así debe desarrollarse en un mundo que ya no se estructura gracias a la autoridad ni se mantiene unido gracias a la tradición») y, sobre todo, ignora que el ideal emancipatorio de autonomía individual no se percibe aún como disfuncional, por más que ya desgarre redes sociales arduamente tejidas. Peter Sloterdijk puede reclamar la redomesticación de la especie humana, pero ¿quién se atreve hoy a poner límites a la libertad?

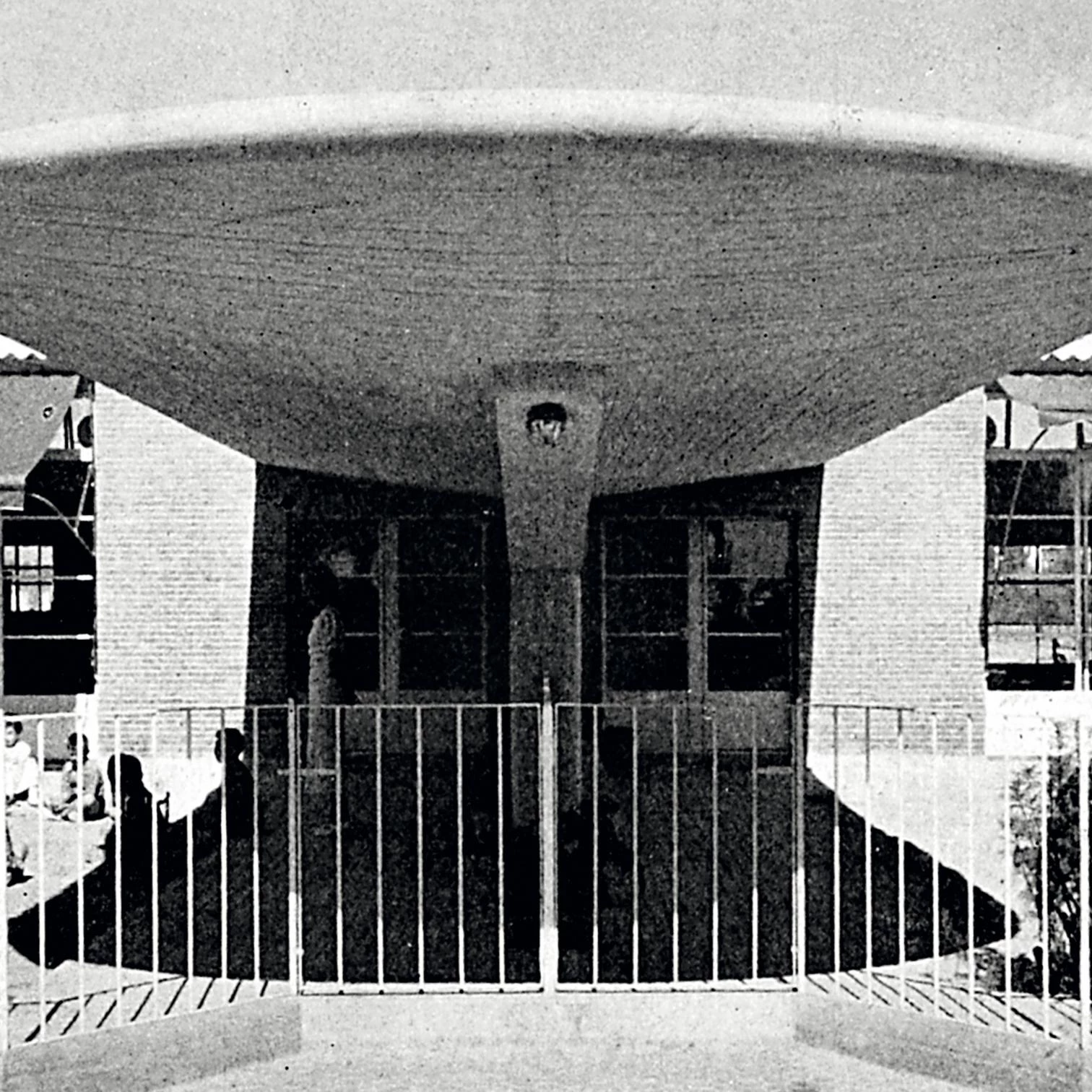

Así, ‘la mala educación’ se extiende como un virus lento que corroe paisajes familiares para crear un nuevo territorio físico y social donde las escuelas serán sólo la materialización de los valores que decidamos compartir. Sin embargo, ni los líderes de las mayorías ni las minorías ilustradas saben exponer con claridad cuáles pueden ser esos valores en un mundo en mudanza, y nos obligan a evocar con nostalgia los tiempos en los que los ideales regeneracionistas de Giner o Cossío levantaron en España grupos escolares como los de Antonio Flórez, con sus azoteas-solárium y sus piscinas unánimes, o pabellones de párvulos como el del Instituto Escuela, que Arniches, Domínguez y Torroja construyeron con jardines, vidrio y hormigón ingrávido: bajo esas marquesinas se refugian todavía nuestros sueños y nuestras esperanzas.