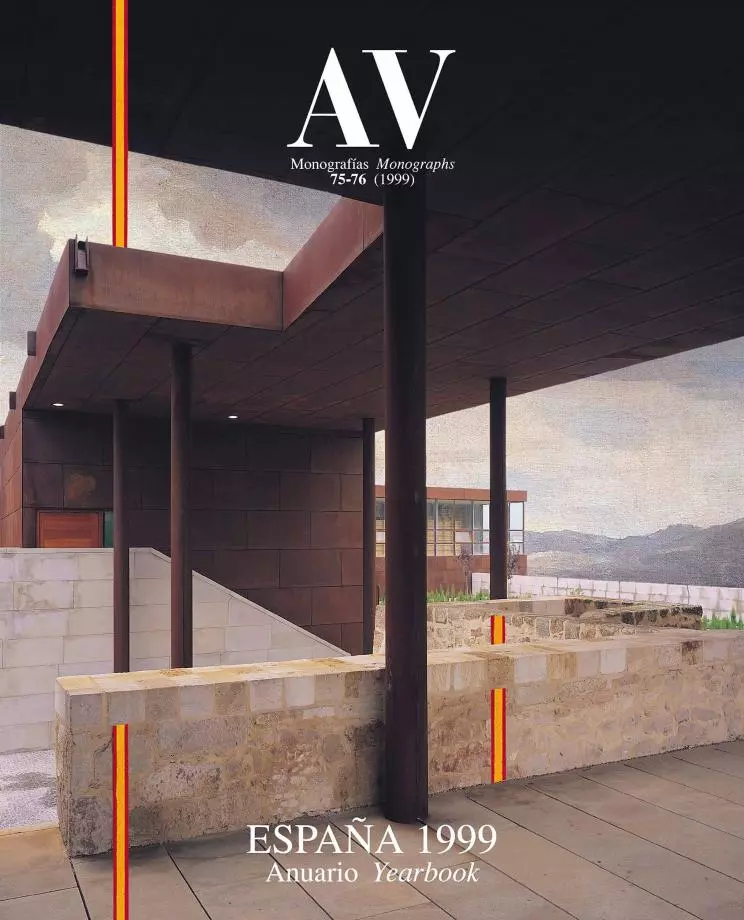

Veinte años separan la monumentalidad severa y arcaica de la ikastola de Linazasoro y Garay en Fuenterrabía de la levedad amable y luminosa de la pequeña guardería de Eduardo Arroyo en Sondica.

La urna necesita la escuela. Y no sólo porque tantos edificios escolares se conviertan en colegios electorales durante el día festivo de la votación, sino sobre todo porque los valores que el adulto expresa en la urna provienen de los que el niño adquiere en la escuela. La aceptación de la diversidad y la convivencia tolerante no son virtudes cívicas espontáneas; son construcciones sociales arbitrarias y frágiles, que se agostan si no se alimentan tenaz y deliberadamente en el entorno familiar, en las instituciones de enseñanza y en los medios de comunicación. Por desgracia, la formación del espíritu democrático no es apenas coincidente con la formación del espíritu nacional del antiguo régimen o con la formación del espíritu nacionalista en algunas manifestaciones del actual, y la escuela termina siendo escenario del conflicto entre el racionalismo iluminista de la democracia mestiza y el romanticismo identitario del nacionalismo étnico. Esta cesura entre la razón y las raíces fractura también la arquitectura de la escuela, que expresa como pocas la ambigüedad y la ambición de las aspiraciones de una época.

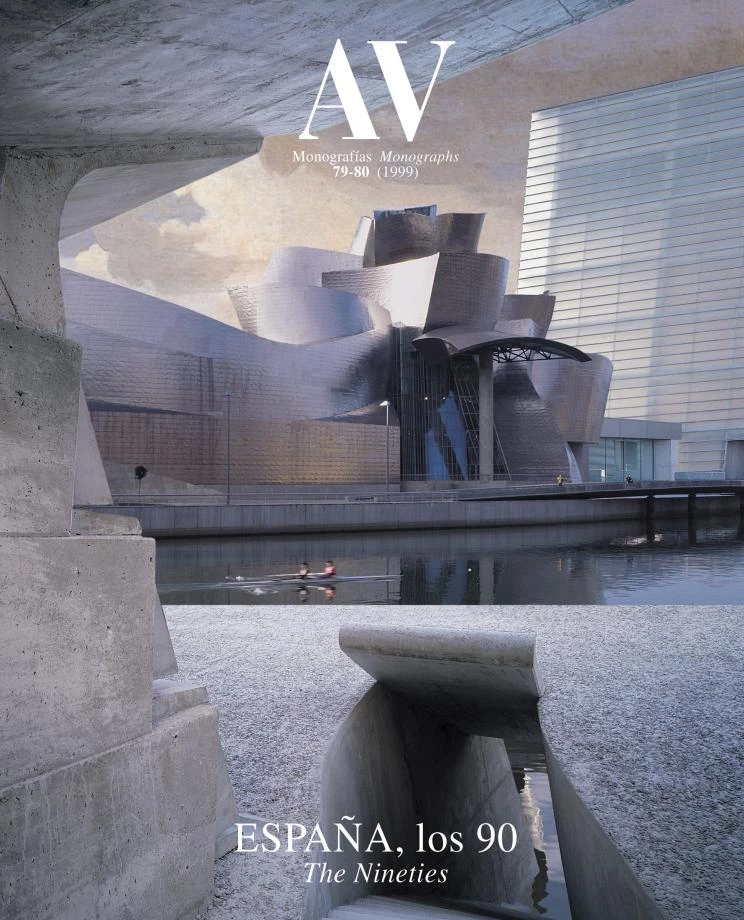

La altura de un metro quince diferencia los universos infantil y adulto en la guardería bilbaína, neoplástica en el despiece ‘holandés’ de la fachada a Levante, y más abstracta y áspera en la cara opuesta, de vidrio translúcido.

En 1978, año en que se aprobó la Constitución española, dos arquitectos donostiarras terminaron una ikastola en Fuenterrabía que se convirtió en un símbolo de las esperanzas y los valores de ese tiempo. Veinte años más tarde, y coincidiendo con unas elecciones vascas especialmente significativas por cuanto se producen tras una tregua indefinida de las armas, un arquitecto bilbaíno ha finalizado una escuela infantil en Sondica que puede llegar a ser un emblema de las expectativas y las prioridades del presente. De Fuenterrabía a Sondica han transcurrido dos décadas de vida política en la libertad condicional que otorga el terror, y dos décadas de vida cultural pautada por la presencia cotidiana de la violencia; pero dos décadas también de mutaciones históricas en las ideas y en las culturas alumbradas por la economía planetaria. Locales y globales, las dos escuelas vascas ilustran en su contraste los tránsitos de Euskadi y los tránsitos del mundo.

Proyectada todavía en vida de Franco, y construida en los años críticos posteriores a su muerte, la ikastola de Fuenterrabía es un gran recinto monumental y severo, extrañamente arcaico en su tosco rigorismo clásico, que parece extraído del repertorio abstracto y tipológico de los iluministas franceses. Sus autores, Miguel Garay y José Ignacio Linazasoro, eran dos recién titulados que dirigían por entonces la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de San Sebastián, y que entendían el clasicismo desnudo como una vacuna antropológica frente a la trivialidad moderna. En sintonía con otros jóvenes europeos aglutinados en torno a la Tendenza del milanés Aldo Rossi, su forma de ser radicales era buscar las raíces en la arquitectura de la razón, y Linazasoro reconciliaría sin esfuerzo su devoción por Caro Baroja con su defensa programática del clasicismo. La ikastola no sería más vasca por evocar un caserío, sino por construir un ámbito público e institucional de sociabilidad, en el que la norma reglada fabrica la conciencia colectiva con un orden disciplinado y estricto.

En contraste con el totalitarismo resistente de la ikastola, la escuela infantil de Sondica es una nave liviana y amena, de grandes paños acristalados y cubiertas amables y variadas, neoplástica en el despiece ‘holandés’ del alzado de levante, y de una abstracción más áspera en el vidrio traslúcido de la fachada opuesta. Su autor, Eduardo Arroyo, es un joven arquitecto que fue uno de los ganadores del concurso bilbaíno de Abando-Ibarra, después de una etapa errante de formación que incluyó los estudios de Rem Koolhaas en Rotterdam y Jean Nouvel en París, así como una larga estancia en la isla de Pascua. Bajo el inevitable rótulo de ‘Nomad’, el estudio de este constructor nómada y lírico procura reunir —en sintonía con la tradición moderna de los Países Bajos— la técnica y la antropología, la eficacia y el juego; y así ocurre en esta incubadora luminosa para niños de 0 a 3 años, que está toda ella recorrida por una línea a un metro quince de altura que separa el universo infantil, con sus puertas y aseos diminutos, del mundo que habitan los adultos, cuyas miradas resbalan por encima de esa línea mágica de flotación.

Con cuatro fachadas diferentes de composición y materiales (que recuerdan las también distintas cuatro fachadas de la Kunsthal de Koolhaas, en cuyo desarrollo intervino Arroyo), este invernadero infantil, de planta tan esquemática que podría haberla trazado el cliente con un bastón sobre el suelo, se hace complejo y emocionante cuando detalla minuciosamente cada plano vertical, y cuando corona el conjunto con una pajarita de acero cuya papiroflexia metálica dota a cada aula de una altura y una luz propias, evocando la pendiente de los montes próximos con la inclinación de las cubiertas, y prolongando los prados inmediatos con el linóleo verde de los pavimentos. La melancolía de la búsqueda de las raíces se reduce aquí al eco formal y cromático del paisaje; y el empeño en la legitimación de la razón se matiza con la antropometría inesperada del niño. Si, veinte años atrás, Fuenterrabía fue un ejemplo modélico de la cultura de combate de la transición política, Sondica es hoy una muestra admirable de la cultura de adaptación de la globalización económica: un edificio de la época del Guggenheim de Bilbao y del Kursaal de San Sebastián.

El lenguaje de la escuela

Al ser tan marcadamente visual, el lenguaje de la arquitectura tiene una generalidad que desborda las fronteras convencionales, y los arquitectos tienen una facilidad para entenderse al margen del idioma que los hace naturalmente cosmopolitas. Así, la ikastola de Garay y Linazasoro hablaba en los años setenta un esperanto que era común a todos los jóvenes que se proponían reconstruir la forma de la ciudad europea; y la escuela infantil de Arroyo utiliza en los noventa la lingua franca de la vanguardia del viejo continente. Esa comunidad de códigos, que se ha extendido ya al ámbito económico, no lo ha hecho aún al terreno de la historia compartida de los europeos. Quizá la mayor deficiencia de las aulas franquistas fue precisamente lo sesgado y parcial de su visión histórica, y no es seguro que las aulas de la democracia autonómica hayan remediado enteramente esa concepción interesada y estrecha. Ahora que los gobiernos del continente dedican sus esfuerzos a la «pedagogía del euro», habría que reclamarles una atención similar a la «pedagogía de la historia europea», porque es difícil pensar que la economía pueda ser la única argamasa de nuestra integración. Mientras tanto, la mezcla espontánea de las gentes, las lenguas y las historias prosigue su avance inexorable y alegre, y en las aulas de la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde hoy enseñan tanto Linazasoro como Arroyo, la presencia creciente de estudiantes europeos hace de las conversaciones oídas fugazmente una babel voluntaria, gozosa y ojalá irreversible.

El trayecto entre Fuenterrabía y Sondica cartografía un viaje arquitectónico, el que lleva de Milán a Rotterdam; y un viaje social, el que conduce de la crispación del final de una dictadura al aplomo confiado de una democracia madura. Asegura Jon Juaristi que los huevos de la serpiente etarra se incubaron en una escuela, la de los Escolapios de Bilbao. Contemplando las geometrías transparentes de la escuela infantil de Sondica, es inevitable pensar que en sus volúmenes luminosos y cálidos sólo puede incubarse la tolerancia, el placer y el respeto. Ante esta manifestación de fe, algunos sonreirán con displicencia; pero la arquitectura es un juego serio. Si el pueblo vasco tiene un camino que conduce a una estrella, la ruta pasa sin duda por las urnas soleadas donde incuba a sus niños.