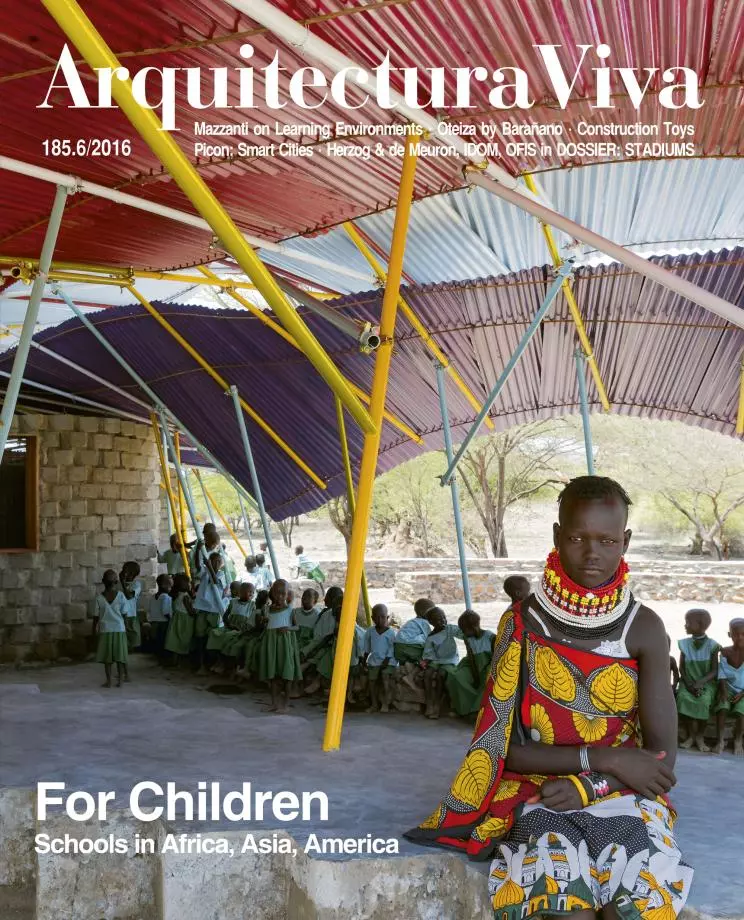

Las arquitecturas de la infancia nos devuelven a la infancia de la arquitectura. Si se construye para los niños, los espacios devienen esenciales, vocabulario primero de materiales, formas y colores; si las obras se realizan en entornos precarios, la exigente disciplina de la economía demanda el laconismo de lo elemental; y si los edificios se levantan en climas extremos, el esfuerzo por ofrecer cobijo se hace inseparable del empeño en lograr el más básico confort ambiental. Con el proyecto de la escuela regresamos al niño que fuimos, pero también volvemos a los orígenes de la arquitectura, a un momento auroral que enreda inextricablemente la biografía del individuo y el desarrollo de la disciplina para volver a formular interrogantes fundamentales, porque en esas construcciones que hemos calificado con los adjetivos esencial, elemental y básico reside la dignidad ajada de la arquitectura, su reticente vocación de servicio y su desteñido componente ético.

Aun cuando marcadas por la necesidad, las arquitecturas de la infancia son también arquitecturas de la libertad, ámbitos alegres donde la actividad de los niños contamina fecundamente la mirada geométrica del arquitecto, y donde el orden riguroso de la pedagogía se combina con los patrones azarosos del recreo, entrelazando la enseñanza y el juego en un tapiz inesperado y exacto. Y pocos proyectos al cabo tan ideológicos como el de la escuela, porque cada revolución o utopía pedagógica ha tenido su correlato espacial en las arquitecturas destinadas a los niños, entendiendo bien que los diferentes escenarios escolares impiden o estimulan la expresión de las prioridades y métodos de cada enfoque: del aula sin pupitres al aula sin muros, los futuros adultos acuñan su talento y su sensibilidad con moldes arquitectónicos que no son sino manifestaciones físicas de ideas intangibles, pero no por ello menos poderosos agentes del devenir colectivo.

Lo comunitario, que está presente en la escuela mediante la formación y el modelado del carácter de los ciudadanos del mañana, figura de manera más directa pero menos trascendente a través del uso de las instalaciones escolares por el conjunto de la población —singularmente relevante en entornos deprimidos o marcados por la escasez, donde es difícil disponer de locales específicos para estos menesteres— y muy especialmente por la capacidad de las escuelas para dotar de identidad y orgullo cívico a pueblos o barriadas, convertidas en genuinos condensadores sociales que aglutinan la energía de jóvenes, adultos y ancianos, reunidos en el lugar segregado y sagrado de los niños. Si no existe inversión más rentable que la educación, acaso no haya obras más fértiles que las escolares, porque en esas arquitecturas para niños se gesta el futuro de todos, regresando a las palabras primeras de la construcción y de la infancia compartida.