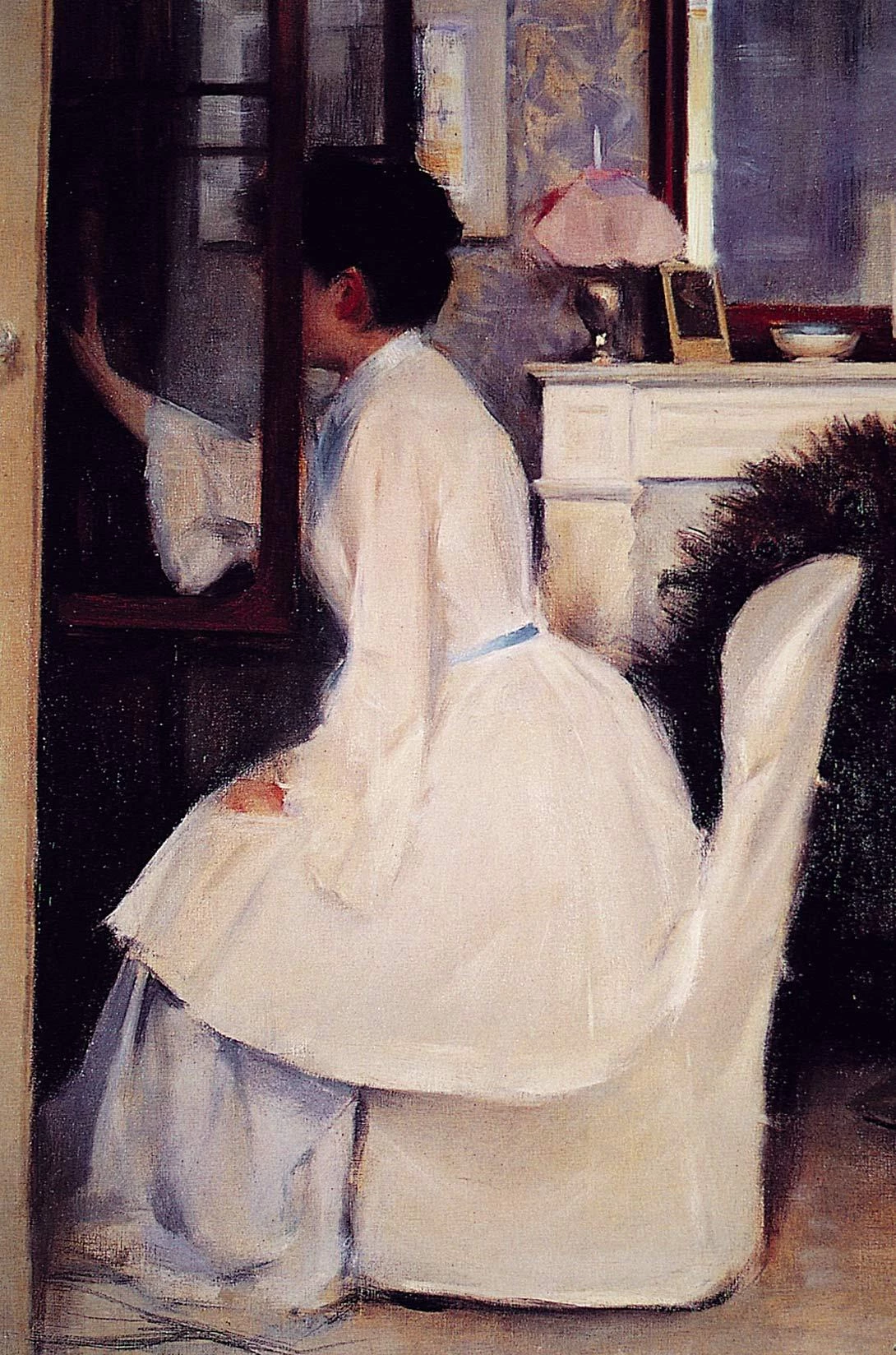

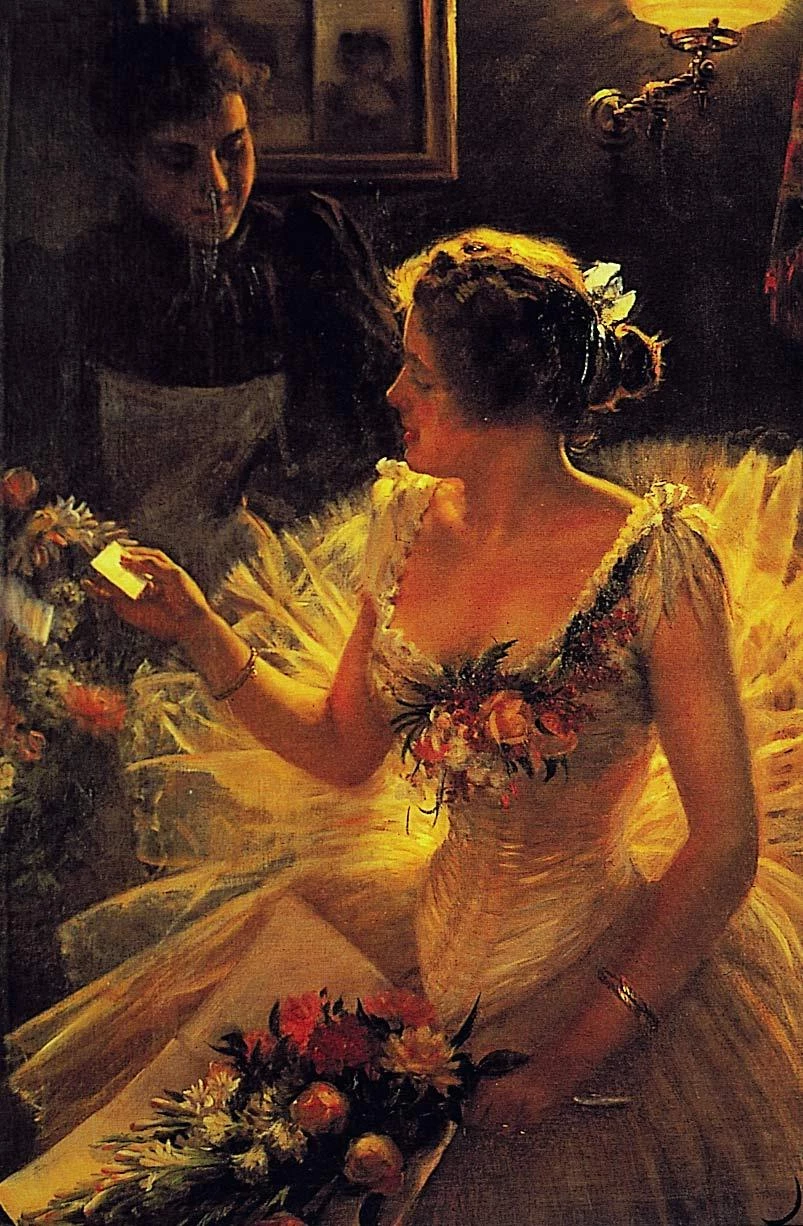

Interior (h. 1890), de Ramón Casas.

En la España negra, la sombra es penumbra. Ese país umbrío está en el umbral del cambio, y las semillas del siglo germinan en sus interiores. Antes que en los paisajes interminables e inmóviles, el futuro se agita en la sombra transparente de las alcobas. Las transformaciones sociales se enredan con las mutaciones íntimas, y el cambio material que altera el dominio público reverbera amortiguado en el ámbito privado; la habitación absorbe la vibración del mundo, pero ese lugar de los hábitos se convierte también en el útero que gesta las metamorfosis: si aplicamos el oído a ese vientre doméstico, junto al rumor tibio de la costumbre escuchamos el latido impaciente de la vida nueva. En estos paisajes interiores de la España de fin de siglo, la tiniebla antropológica del pesimismo patriótico de los protagonistas del 98 se percibe como una penumbra listada y ambigua.

Entre la alcoba de Ana Ozores y la piltra del tío Rilo, la estratificación social excava fosas insalvables; entre la ansiedad del cesante Villaamil y la placidez satisfecha de Antonio Azorín hay un abismo psicológico que se expresa a través de su escenografía doméstica; y entre la barraca de Batiste y la pensión de Doña Casiana existe la distancia material y moral que separa la pobreza rural de la miseria urbana. Con los mimbres de la fractura social, la disfunción política y la violencia económica se tejen en esa España los lugares de la vida cotidiana. La ciudad construye la casa: el dominio colectivo modela el espacio privado. Pero los reductos íntimos incuban la subversión de lo público, y en la sombra rayada de la casa arde el fuego lento que un día devastará la ciudad que duerme la siesta.

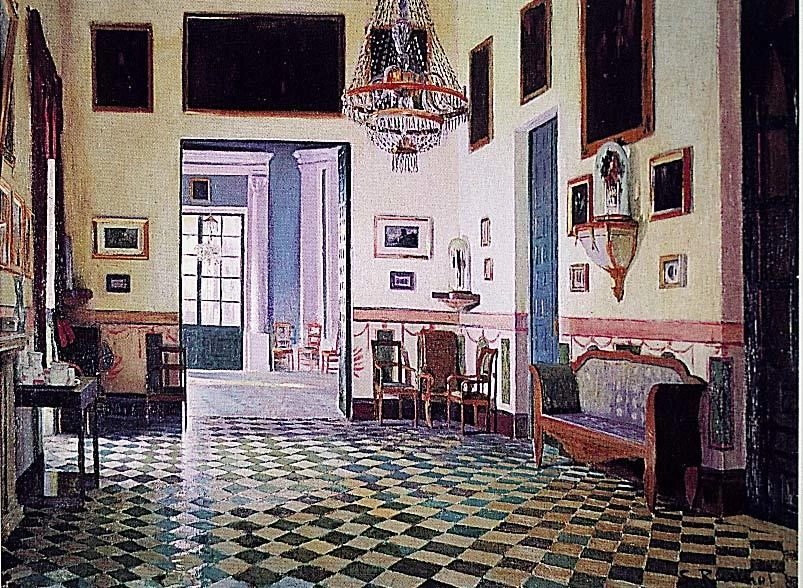

Interior del palacio Viznar (1898), de Santiago Rusiñol

Estudio de interior (1903), de Elías Salaverría

Restauración y representación, de La Regenta a Miau

No hay mejores retratos de la Restauración que los de Clarín y Galdós. En La Regenta (1884), Leopoldo Alas desmonta con precisión relojera las piezas que forman el mecanismo social de una capital de provincia, y expone con meticulosa ironía los personajes y escenarios que rodean a la sensible, nerviosa y adúltera Ana Ozores; en Miau (1888), por su parte, Benito Pérez Galdós satiriza el universo absurdo y fantasmagórico de la burocracia madrileña a través del cesante Villaamil y las frívolas mujeres de su casa, obsesionadas por el bel canto y las apariencias. El ámbito íntimo como espacio burgués de representación es el hilo conductor que enlaza la alcoba de la Regenta con la sala de las Miaus, dos interiores que trenzan la caracterización psicológica con la descripción social.

La alcoba de Ana Ozores es limpia, ordenada, austera y vulgar. Separada del tocador por unas colgaduras de satén granate, apenas si tiene una cama dorada con pabellón blanco, una piel de tigre a los pies y un crucifijo de marfil en la cabecera. Para la indiscreta Obdulia, no hay nada allí que revele a la mujer elegante. «Nada. Allí no hay sexo. Aparte del orden, parece el cuarto de un estudiante. Ni un objeto de arte, ni un mal bibelot; nada de lo que piden el confort y el buen gusto. La alcoba es la mujer como el estilo es el hombre. Dime cómo duermes y te diré quién eres... Lástima... que un bijou tan precioso se guarde en tan miserable joyero.» En un extremo del caserón de los Ozores, la alcoba de la Regenta es un espacio de autonomía personal que vulnera los códigos ornamentales de la representación femenina.

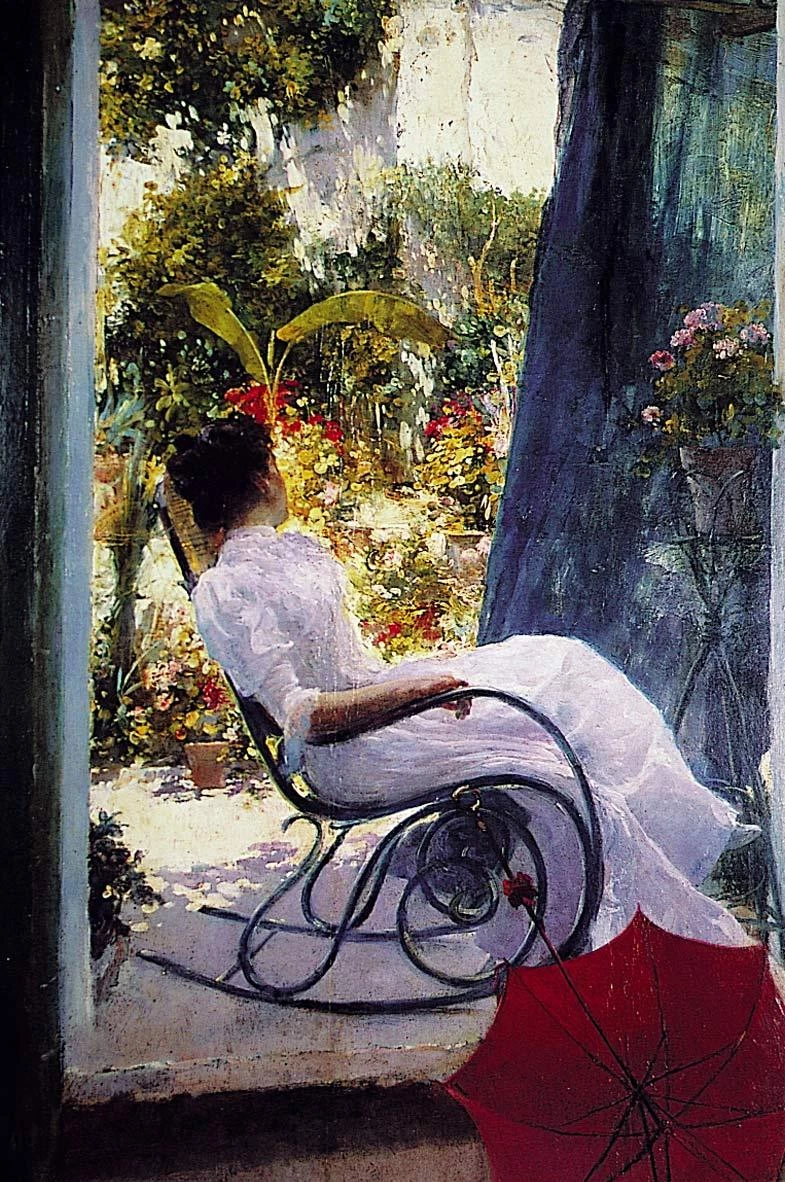

Estudio de verano (1893), de Ramón Casas.

La sala de las Miaus, en contraste, es un bazar abigarrado que combina el piano vertical de palisandro con los entredoses negros con filetes de oro y lacas, la sillería de damasco, la alfombra de moqueta y unas suntuosas cortinas de seda que constituyen el más preciado bien de doña Pura; aderezado todo ello con candelabros dentro de fanales, el inevitable reloj dorado y un sinnúmero de baratijas y cachivaches. Desde luego, el piano está desafinado, el reloj no tiene hora y la alfombra se defiende durante el día con pasos de quita y pon; pero nada de ello disminuye la angustia de la señora de Villaamil ante la perspectiva de que los apuros económicos de la cesantía les obliguen a hipotecar algo de la sala. «Esta idea causaba siempre terror y escalofríos a doña Pura, porque la sala era la parte del menaje que a su corazón interesaba más, la verdadera expresión simbólica del hogar doméstico.»

Ana Ozores, sensual y desdichada, corre las colgaduras, deja caer con negligencia la bata, hunde los pies desnudos en la piel de tigre que le regaló un admirador pretérito, se despereza voluptuosamente, se deja caer de bruces sobre los almohadones mullidos, acaricia la sábana con la mejilla. «La deleitaba aquel placer del tacto que corría desde la cintura a las sienes.» La trivial doña Pura, por su parte, expresa su relación con el ajuar textil invitando a las señoras de visita a coger y palpar la seda de sus cortinas, a frotarla entre los dedos y a tomarle el peso; y se estremece de pavor cuando teme tener que desprenderse de ellas. «‘No, no; antes las camisas que las cortinas’. Desnudar los cuerpos le parecía sacrificio tolerable; pero desnudar la sala... ¡eso nunca!» Es difícil imaginar una oposición más nítida entre el placer y la apariencia; el cuerpo desnudo y desvalido de Ana Ozores suministra un elocuente contrapunto crítico a los reproches de Obdulia y al pánico de doña Pura ante la alcoba y la sala desnudas de representación.

La necesidad y el ajuar, entre La Barraca y Antonio Azorín

El mundo rural finisecular tiene en Blasco Ibáñez y Azorín cronistas contrapuestos. En La Barraca (1898), el periodista republicano describe la vida campesina y los conflictos sociales de la huerta valenciana a través del esfuerzo baldío del laborioso Batiste y su familia por afincarse como arrendatarios en unas tierras incultas; de manera muy diferente, el también levantino José Martínez Ruiz reconstruye, a través de Antonio Azorín (1903), el personaje que utiliza como alter ego y pseudónimo, los paisajes intemporales y las minucias cotidianas de los campos de su Monóvar natal. La construcción deliberada y azarosa de lo doméstico en Vicente Blasco Ibáñez encuentra una réplica pesimista y escéptica en Azorín, que puebla sus casas rurales con una multitud de objetos nostálgicos, depositados en ellas por el correr del tiempo.

Pereza andaluza (1900), de Julio Romero de Torres.

La siesta (1900), de Julio Romero de Torres.

La barraca de Batiste es una declaración de confianza en el trabajo como instrumento para cambiar el mundo propio. El antiguo mozo de molino y carretero se transforma en labrador, albañil y carpintero: lo mismo que remueve y siembra las tierras abandonadas, Batiste vuelve a levantar la arruinada barraca. La cubierta de paja y las paredes agrietadas, el corral y el establo, el pozo y el emparrado se reconstruyen y renuevan con materiales rescatados de derribos y escombreras. Al final, «por la puerta entreabierta —ah, fanfarrón—veíase la cantarera nueva con sus chapas de blancos azulejos y sus cántaros verdes de charolada panza», y el mísero ajuar de la familia, «tísicos colchones, jergones rellenos de escandalosa hoja de maíz, sillas de esparto, sartenes, calderas, platos, cestas, verdes banquillos de cama», que un día llegase amontonado en un carro, ve florecer en torno suyo la modestia próspera y orgullosa de una casa campesina fruto de la esperanza y la tenacidad.

Patio de Sitges, interior (h. 1892), de Santiago Rusiñol.

Antonio Azorín, a su vez, describe con precisión lacónica su casa de campo en Sax: flanqueada por el cuerpo del horno y la casa de los labriegos, forma una plazoleta con una ermita y una cochera, junto a la cual hay un aljibe y una balsa; en la casa hay espaciosas salas, una biblioteca con cuatro mil volúmenes, viejas cámaras con techos inclinados, graneros oscuros, un tinajero para el aceite, una gran bodega, una almazara, dos cocinas con humero de ancha campana, palomares, corrales y pajares... Y el escritor nos facilita, en escueta relación inventarial, dos muestras del ajuar del propietario agrícola: «El estudio tiene el techo alto y las paredes limpias. Lo amueblan dos sillones, una mecedora, seis sillas, un velador, una mesa y una consola.» «La alcoba es amplia y clara. Recibe la luz por un balcón... Amueblan la alcoba una cama de hierro, un lavabo de mármol, con su espejo; una cómoda, con ramos y ángeles en blanca taracea, una percha, tres sillas, un sillón de reps verde.»

Señora en la biblioteca (1900), de Ramón Casas.

Junto a la estufa o El amor de la lumbre (1896), de Manuel Cusí.

Entre el aparcero y el propietario hay una distancia social y material que se manifiesta tanto en la vivienda como en el mobiliario y el menaje. La barraca se transforma en una casa «de estancias laberínticas», el pozo se convierte en un aljibe y una balsa, el ajuar que Batiste podía cargar en un carro ocupa en Azorín páginas interminables de descripciones minuciosas, e incluso la cantarera de que presume el labrador tiene su réplica en la casa del escritor en Monóvar: «Encima del cantarero se yerguen cuatro cántaros, y encima de cada cántaro, acomodadas en su ancha boca, cuatro alcarrazas que rezuman en brilladoras gotas. Y hay también una tinaja con una tapadera de palo, y un pequeño lebrillo puesto en un soporte que está clavado en el centro de un pintoresco cuadro de azulejos, y una toalla limpia que cuelga de la pared y flamea al viento que se cuela del patio.» Pero más allá de la prolija multiplicación de los enseres, la mayor distancia es emocional: entre el campesino que construye con escombros el paisaje necesario de un futuro incierto, y el rentista que contempla los objetos de su paisaje íntimo como escombros del tiempo, restos del naufragio inevitable de la vida que fluye.

Cuartos de supervivencia, en los márgenes de La busca

La predilección por los márgenes de Pío Baroja le hizo un excelente narrador de la miseria urbana de comienzos de siglo. En La busca (1904), el primer volumen de su trilogía La lucha por la vida, Baroja describe con frialdad y exactitud dos de las formas más humildes de habitación ciudadana, la casa de huéspedes y la corrala; en ambos casos, el hacinamiento y la insalubridad de los cuartos que ocupan los inquilinos hacen envidiar las condiciones de vida de los campesinos, cuya pobreza rara vez se expresa con tal nivel de degradación doméstica. La casa de doña Casiana y la casa del tío Rilo apenas merecen ese nombre; la casa de huéspedes es un antro tenebroso y maloliente, y la piltra del tío Rilo una corrala sórdida e infecta. La habitual segregación vertical anterior al ascensor, que estratifica a los vecinos desde el próspero principal hasta las modestas buhardillas, y la segregación horizontal, que diferencia las piezas de respeto en fachada de las habitaciones para el servicio en torno a los patios interiores, definen casi estructuras orgánicas comparadas con la miseria a la deriva de estas casas de cuartos.

En la lóbrega pensión, permanentemente en tinieblas, los huéspedes se orientan por el farol de petróleo de la puerta, por «la vaga claridad difundida por una mariposa de corcho, que nadaba sobre el agua y el aceite de un vaso, sujeto por una anilla de latón a la pared» en el recibimiento de la casa, y por las candilejas humeantes de las habitaciones. Una de ellas la ocupan tres damas de virtud incierta, doña Violante y sus niñas: «Dormían las tres en un cuarto interior que daba al patio, del cual venía un olor a leche fermentada, repugnante, que escapaba del establo del piso bajo. No tenían en el cubil donde se albergaban sitio ni aun para moverse; el cuarto que les había asignado la patrona... era un chiscón, ocupado por dos estrechas camas de hierro, entre las cuales, en el poco sitio que dejaban ambas, se hallaba embutido un catre de tijera.» La oscuridad y la fetidez son los dos rasgos comunes a estos cuartos mal ventilados e insalubres.

Celestina (1906), de Ignacio Zuloaga.

El corralón del tío Rilo supera si cabe esta degradación física y biológica. En torno a dos patios pestilentes se disponen las galerías de los cuartos, en las que «no se veían más que ropas sucias, colgadas en las barandillas; cortinas hechas con esteras, colchas llenas de remiendos de abigarrados colores, harapos negruzcos puestos sobre mangos de escobas o tendidos en cuerdas de un pilar a otro, para interceptar más aún la luz y el aire.» El patio grande está lleno de trastos, escombros y basura; cuando llueve se obtura el sumidero, y se produce «una pestilencia insoportable de la corrupción del agua negra»; de él parte un pasillo, «lleno de inmundicias», que da a otro patio más pequeño, «en el invierno convertido en un fétido pantano.» Para el novelista y médico Baroja, «en otro clima más húmedo, la corrala hubiera sido un foco de infección; el viento y el sol de Madrid, ese sol que saca ronchas en la piel, se encargaba de desinfectar aquella madriguera.»

Estas habitaciones de los márgenes urbanos son aún más sombrías que las tristes «casas de tres llaves» de algunas factorías de la época, donde los operarios se turnan en la ocupación de las camas; el hacinamiento y la explotación del proletariado industrial no añade al embrutecimiento la estratificación cruel de la miseria. Aquí, por el contrario, la abyección tiene infinitas gradaciones y matices. En la casa de huéspedes, doña Violante y sus niñas reciben de la patrona un cuarto minúsculo e infecto, «en relación a la pequeñez del pupilaje y la inseguridad del pago»; y todavía la sirvienta Petra ocupa un lugar peor, «un cuartucho oscuro, lleno de trastos viejos», un agujero donde se ahoga de calor y donde duerme junto con su hijo Manuel en el suelo. En la corrala, por su parte, coexisten «todos los grados y matices de la miseria.» A título de ejemplo, «en el patio interior los cuartos costaban mucho menos que en el grande; la mayoría eran de veinte y treinta reales; pero los había de dos y tres pesetas al mes: chiscones oscuros, sin ventilación alguna, construidos en los huecos de las escaleras y debajo del tejado.» Mientras aguarda la revolución higiénica de la luz y del aire, esta ciudad segregada y satánica incuba en sus sumideros una revolución social.

Antes del baño (1895), de Ramón Casas.

En el camerino o Luz de gas (1895), de Manuel Cusí.

Luces y sombras del siglo, a través del Madrid callejero

El siglo XX se retrasa en España. La introducción del gas primero, y de la electricidad después, cambiará el paisaje de las viviendas urbanas; pero durante las primeras décadas del siglo la bombilla coexistirá con el quinqué de petróleo; aún se combatirá el frío con pabellones sobre las camas, braseros y estufas; y el agua corriente tardará en desplazar a los cántaros, las jofainas y los baños portátiles a domicilio, que avanzado el siglo todavía se anuncian en Madrid. Al iniciarse éste la capital se jacta de iluminación por arcos voltaicos, asfaltado y tranvías; pero las mismas calderas humeantes que asfaltan la Puerta del Sol dan calor en las noches de invierno a los desharrapados sin techo que deambulan por la ciudad. El drama de Ana Ozores, el suicidio del cesante Villaamil o el incendio de la barraca de Batiste hablan de las grietas de un sistema social, político y económico; y el desarraigo sórdido del Manuel de La busca, un niño a la deriva en una ciudad sitiada por la miseria, muestra el naufragio de un régimen que cada vez más se percibe como intolerable.

El rastro (1922), de José Gutiérrez Solana.

En 1923, el pintor José Gutiérrez Solana describe el Madrid callejero, y aprovecha la ocasión para ajustar las cuentas a la generación del 98, «bien dispuesta, hombres de acción y de presa, capaces de todo, pero que concluyeron por divagar de la manera más lamentable.» La quijotesca ‘españolización de Europa’ se ha tornado ya por entonces en la aceptación reticente de una modernidad tardía. El pintor y cronista recorre las obras de la Gran Vía, «llena de edificios a la moderna, petulantes, todos muy blancos», y retrata la destrucción de las entrañas castizas de la ciudad: «En los restos de casas derruidas, que han quedado como cajones gigantescos, se ve en su interior la escalera... Se ven los papeles granates, rameados de flores amarillas, que dan a las alcobas y comedor. En las plantas bajas se nota la mancha negra de las cocinas... Junto a los portales de las casas que van a derribar... se ven los ajuares de los vecinos: los baúles, los jergones, artesas y tinajas, la máquina de coser... y los líos de ropa, las camas de hierro, las cómodas, las consolas, los barreños y el triciclo con caballo blanco, de un niño, roto.» Ese paisaje de escombros y mudanza es el de las ruinas necesarias y dolorosas de la España en penumbra del cambio de siglo.