El pensamiento clásico establecía una transición sin fisuras desde el ámbito privado de la casa hasta el dominio público de la ciudad. En un texto célebre, Leon Battista Alberti aseguraba que la ciudad es una casa grande, lo mismo que la casa es una ciudad pequeña, subrayando la correspondencia entre el todo y las partes característica del clasicismo, y reuniendo las distintas escalas del entorno en una cosmovisión compartida. Pero la ciudad renacentista se conforma a menudo como el dominio privado de un príncipe o una familia, y la casa señorial tiene a su vez funciones representativas y protocolarias que corresponden al ámbito público. El humanismo, al cabo, no está fundado en la autonomía del individuo, y el concepto de la intimidad o lo privado está aún lejos de emerger en la historia social.

La irrupción caudalosa del individualismo no se produce hasta la Ilustración, inicio de una transformación radical de la habitación y el territorio, renovados escenarios de la actuación autónoma de una miríada de partículas elementales liberadas de los vínculos que les otorgaban cohesión limitando su libertad. Puesta en movimiento por esta formidable mudanza, la ciudad se convierte en un organismo nuevo, cuyo crecimiento acelerado da lugar a lo que llamamos revolución urbana: un proceso impulsado por individuos, y que sin embargo los devora como Saturno a sus hijos, de manera que la sociedad industrial adopta por doquier estructuras colectivistas que generan a la vez el gigantismo y la anomia de la metrópolis, el malestar urbano y el desafecto que se expresa en la búsqueda de paraísos personales.

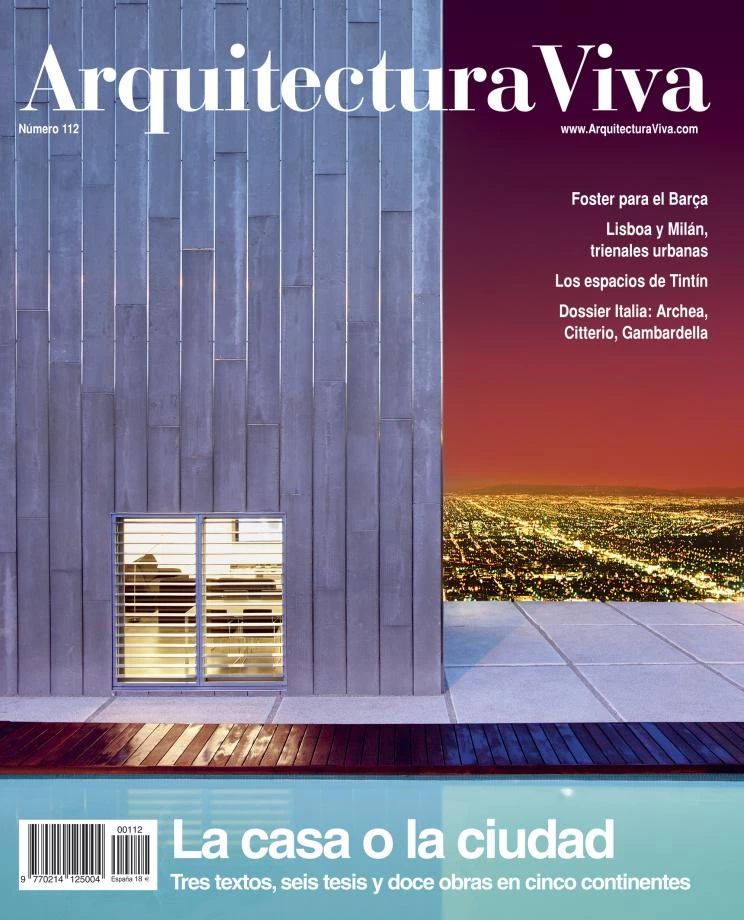

En los umbrales del siglo XXI, la ciudad no es ya una casa que podamos habitar con confianza, y aún menos es la casa una ciudad que suministre los elementos esenciales de la sociabilidad. Se diría que la ciudad ha devenido inhabitable, y la casa insociable, de suerte y manera que ambas sólo pueden unirse por una conjunción disyuntiva: la casa o la ciudad, porque la ciudad contemporánea se ha hecho tan enemiga de la casa como ésta de la ciudad actual. De hecho, la casa —o más bien la multiplicación interminable de residencias unifamiliares o unipersonales— ha creado su propia ciudad, una variante desmadejada y diluida de lo urbano que los reformadores del siglo XIX llamaron ciudad-jardín, y que hoy preferimos calificar de suburbana para no denominarla infraurbana o antiurbana.

Publicar casas exquisitas sin llamar la atención sobre el modelo territorial y social donde se producen resulta al cabo de una cierta obscenidad crítica, y aquí se procura poner remedio a esa carencia mediante la conjunción oximorónica o esquizofrénica de textos que documentan y evalúan la ciudad dispersa del sprawl junto a proyectos que ilustran el refinamiento conceptual o formal de algunas casas singulares. Esta combinación de redacción abrasiva y golosina visual es desconcertante, y acaso censurable; pero la sociedad del espectáculo nos arrastra a todos, y en las aguas turbulentas de ese río que nos lleva —arrebatados por la corriente o el viento de la historia como el ángel de Paul Klee bajo la mirada de Walter Benjamin— quizá sólo podamos aspirar a mantener los ojos bien abiertos.