El problema de la vivienda ha devenido el problema de la ciudad. Durante el siglo XX, la transformación urbana provocada por la mecanización de la agricultura y los flujos migratorios del campo a la ciudad suscitó el llamado ‘problema de la vivienda’. Los países pioneros de la industrialización lo conocieron antes, y el hacinamiento insalubre del proletariado urbano fue el telón de fondo de la promesa higienista de la arquitectura moderna, que se alimentó del mismo espíritu regeneracionista y la misma indignación moral que los proyectos del socialismo utópico o las denuncias del marxismo revolucionario en el siglo anterior. En los primeros compases del XXI, y en el marco del mundo desarrollado, el alojamiento no es ya una preocupación cuantitativa o sanitaria, sino cualitativa y ambiental: garantizadas las dimensiones mínimas, la ventilación eficaz y el soleamiento salutífero, la vivienda contemporánea adolece de mediocridad visual, programas rutinarios y entornos anoréxicos.

A excepción del nuevo lumpemproletariado inmigrante —que habita los centros de nuestras ciudades con unas condiciones de vida no muy diferentes de las descritas por Engels en la Inglaterra obrera de la primera revolución industrial—, el resto de la población urbana de Occidente no se enfrenta a dilemas dramáticos en el terreno de la vivienda. La burbuja inmobiliaria, es cierto, ha arrojado a los jóvenes a las periferias más inhóspitas, y la creciente fragmentación de los grupos familiares —sumada a la pujanza imparable de la residencia individual— multiplica la demanda de viviendas cada vez más pequeñas, pero esta combinación de distancia y tamaño no provoca más disfunciones que los largos itinerarios y la costosa atomización de los servicios: una despilfarradora colonización dispersa del territorio que sólo se invertirá decisivamente cuando los precios de la energía obliguen a ello, pero que mientras tanto manifiesta una considerable capacidad de atracción para la inversión residencial.

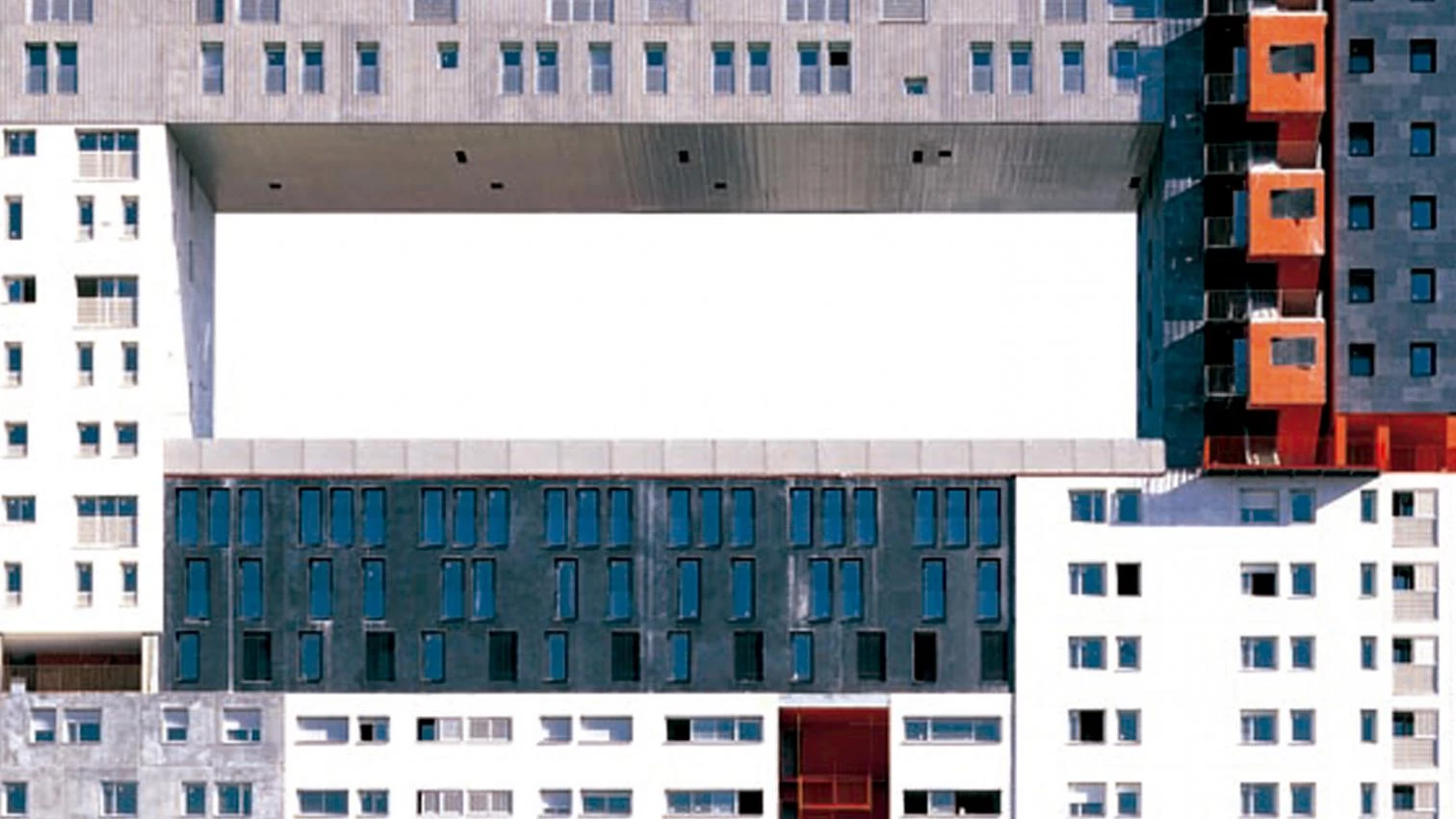

Esta hipertrofia amorfa de las ciudades con ‘urbanismo basura’, para formar una Babel horizontal de barrios anónimos y urbanizaciones exánimes—semejantes en su estructura morfológica a metástasis celulares o a cultivos bacterianos—, es el desafío más significativo al que se enfrenta la voluntad política o ciudadana de diseñar una geografía voluntaria que exprese en el paisaje físico la genuina naturaleza del cuerpo social. Es inevitable pensar que, independientemente de nuestros deseos, la degradación formal de la ciudad contemporánea es una fiel representación del deterioro del organismo colectivo: un tejido enfermo en el cual la belleza singular de algunas piezas de arquitectura resulta tan patética como las joyas en un rostro demacrado. La vivienda no es hoy un problema que reclame experimentos estéticos o innovaciones estilísticas; es un problema urbano, de la civitas o la polis, es decir, ciudadano y político. Necesitamos más arquitectura; pero, sobre todo, necesitamos más ciudad.