Apocalípticos y totémicos frente a la urbanidad de masas: tal podría ser, glosando al primer Umberto Eco, el dilema de los arquitectos actuales. Si el semiólogo distinguía entre los apocalípticos que temen la cultura de masas y los integrados que se someten a ella, las actitudes ante la ciudad contemporánea pueden también polarizarse entre los que juzgan la urbanización sin límites del territorio como una tragedia ecológica y social, y los que se suman a la marea inmobiliaria levantando signos de identidad o fuerza. El cuarto de millón de víctimas del tsunami puso de manifiesto la fragilidad física de la suburbanidad moderna con una demoledora violencia emotiva, y los huracanes que golpearon Luisiana y Texas —de la devastación anunciada de Nueva Orleans a la evacuación caótica de Houston— han sacudido también la autoestima de Estados Unidos con frustración y pánico, alimentando vértigos milenaristas y un apocalipsis en sordina. En este panorama de riesgo e incertidumbre —acentuado por las catástrofes naturales y el espectro del cambio climático, pero abierto por el 11-S y sus ecos, del 11-M madrileño al 7-J londinense—, las estrellas de la arquitectura rematan o comienzan tótems urbanos que no se sabe bien si entender como iconos arrogantes de afirmación masculina frente a las tribulaciones del tiempo o exorcismos verticales que simulan velar el sueño inerme de una ciudad asediada por sombras.

El rascacielos propuesto por Santiago Calatrava para Chicago será el más alto de Estados Unidos.

Un buen intérprete de los temblores de la época es el geógrafo Jared Diamond, que describió las razones del éxito de Occidente en un libro que obtuvo el Pulitzer y vendió un millón de ejemplares, complementado ahora por otra obra, Collapse, donde se ocupa del reverso de la moneda: los motivos del fracaso de algunas sociedades del pasado, de los habitantes de la Isla de Pascua a los vikingos de Groenlandia, que sirven de ejemplo y advertencia para otras contemporáneas como China, Estados Unidos o Australia, cuyo desarrollo actual muestra los mismos rasgos que condujeron al hundimiento de las sociedades fallidas. Entre estos factores, el determinante para Diamond es la respuesta social a los problemas ambientales, y su persuasiva descripción del colapso gradual de la vida colectiva tras la devastación de un hábitat frágil —como consecuencia de decisiones sociales más deliberadas que inevitables— ha producido el esperable impacto en la angustiada conciencia post-tsunami, y habrá de tenerlo aún mayor cuando se sedimente la percepción de vulnerabilidad que Katrina y Rita han generado en el corazón del imperio. Mientras tanto, Diamond describe la vida en las urbanizaciones de Los Ángeles protegidas por policía privada, donde la gente bebe agua embotellada, depende de pensiones privadas y envía a sus hijos a escuelas privadas —de manera que le importa bien poco el deterioro de la policía, del suministro de agua, de la seguridad social o de las escuelas públicas— y se pregunta cuánto tardarán los excluidos en amenazar los barrios ricos como en el pasado asaltaron los palacios de los reyes mayas o derribaron las estatuas de la Isla de Pascua. Ninguna valla mantendrá fuera a los pobres, dice, y eso es algo que no necesita repetir a los que leemos cada día las desesperadas noticias de Melilla y Ceuta, con una frontera desbordada no tanto por los asaltos como por el descomunal gradiente de fertilidad y renta.

En este planeta convulso, los líderes de la arquitectura compiten en ceguera con los líderes sociales, y aquéllos persiguen sus carreras narcisistas como éstos atienden sólo a las fintas políticas o económicas que permiten mantener en pie el precario edificio de una nomenklatura irresponsable. Sirvan de ejemplo dos personajes que los medios describen con frecuencia como genios, y que por diferentes motivos llevan varias semanas generando noticias. Santiago Calatrava, que en octubre abrió una exposición de sus esculturas, dibujos y maquetas en el Metropolitan neoyorquino, e inauguró en Valencia un Palacio de las Artes colosal y caligráfico como un comic de Flash Gordon; que en septiembre puso con Hillary Clinton la primera piedra —o mejor la primera traviesa— de su erizado y lírico centro de transportes en la Zona Cero; que en agosto presentó en Malmö un rascacielos retorcido, el ‘Turning Torso’, que según The Architect’s Newspaper marea a sus ocupantes, y en cuya torsión salomónica Umbral sólo ha sabido hallar una ‘teoría del churro’; y que en julio mostró un proyecto en forma de broca —de nuevo en torsión orgánica y manierista— para levantar en Chicago, la cuna del rascacielos, el que será el más alto de Estados Unidos, tan desafiante en su espléndido emplazamiento, y tan displicente respecto a las preocupaciones de seguridad provocadas por el 11-S, que ha suscitado críticas como la del promotor Donald Trump: «Nadie que esté en su sano juicio levantaría un edificio de esa altura en el mundo horrible de hoy». Pues bien, ese mismo Calatrava que lleva un trimestre en los titulares es protagonista de una anécdota que relata The New York Times e ilustra bien la condición autorreferente de la arquitectura actual: según Brian Carley, vicepresidente de la Fordham Company —promotora del rascacielos de Chicago, al que denominan Aguja Fordham—, la esposa del arquitecto se volvió hacia él durante una entrevista en Zúrich: «Sabes, Brian, lo llames como lo llames, lo conocerán como el Calatrava».

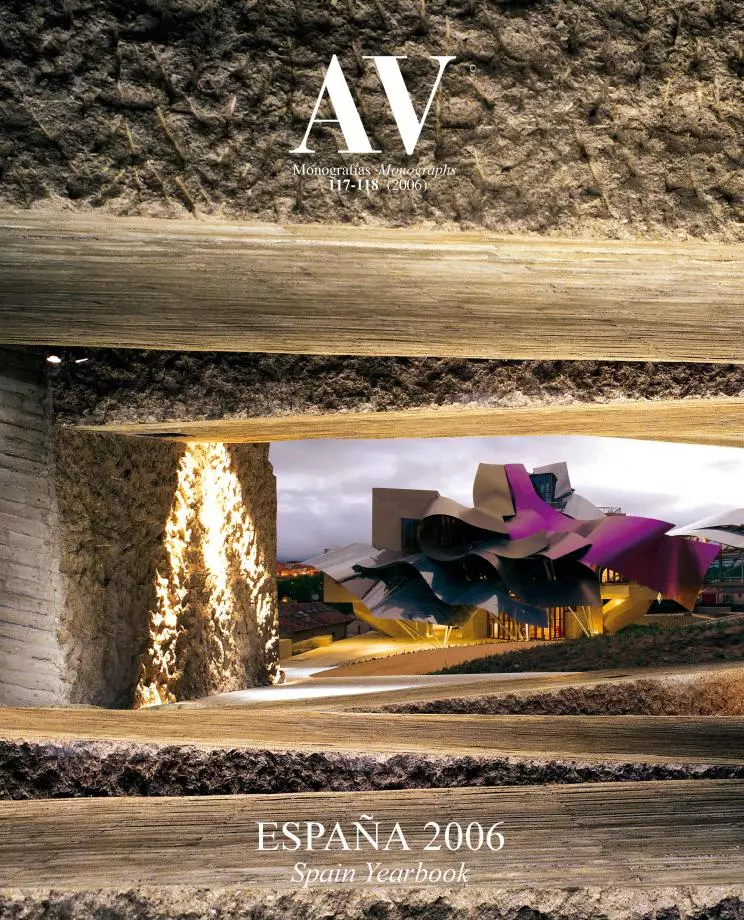

El nuevo icono urbano de Barcelona es la torre Agbar, construida por Jean Nouvel como un obús de hormigón perforado azarosamente y revestido con vidrios coloreados que cambian su aspecto en la noche.

Nos guste o nos pese, Robertina tiene razón, y la designación con el nombre de Nouvel de la espectacular y estrepitosa ampliación del Museo Reina Sofía abierta en septiembre no hace sino reconocer la notoriedad mediática que hoy distingue a los arquitectos estrella, celebridades que compiten en brillo con sus clientes públicos o privados; en el hotel Puerta América, botado pocos días antes, Nouvel tiene que sumarse al abigarrado elenco de figuras del diseño que lleva a bordo, y esa es la única razón por la cual el edificio de los toldos de colores no se conoce por su nombre, sino por el apelativo de ‘el hotel de las estrellas’, lo que viene a confirmar el diagnóstico; y en la todavía torre Agbar, inaugurada por el Rey el mismo mes, el protagonismo del arquitecto ha sido tan clamoroso que El País no dudaba en titular «La torre de Nouvel, nuevo tótem del cielo barcelonés», relegando tanto al Rey como al presidente de la compañía y de La Caixa, Ricard Fornesa, y ello mientras la OPA de Gas Natural sobre Endesa (que afecta a sedes corporativas y a la localización del control sobre la energía) aglutina el debate político y económico del país: un asunto más decisivo que la originalidad o la extravagancia de un obús de hormigón azarosamente perforado con fenestración pixelada y caprichosamente coloreado bajo las celosías vítreas que lo forran como un preservativo de fantasía. También Gas Natural, por cierto, tiene en construcción su propia sede, diseñada por el desaparecido Enric Miralles con la singularidad deseada por la compañía para subrayar su implantación en Barcelona tras la fusión entre Catalana de Gas y Gas Madrid, y tras la adquisición al Estado de Enagás, el monopolio público de distribución, como consecuencia de los pactos entre el PSOE y CiU en 1993. ¿Recuerda esto Maragall cuando celebra la OPA de Gas Natural como el retorno de Endesa a sus orígenes en Fecsa?

Pero las grandes pugnas de los territorios por la energía y el agua —que apenas disimula la esgrima estética de los artistas invitados— se libran en el campo común de un crecimiento indómito que socava las bases ambientales de nuestra supervivencia. El brillo eléctrico de nuestros paisajes luminosos no disipa las tinieblas del futuro: cegados por el kilovatio, olvidamos Katrina y Kioto. Los arquitectos levantan tótems encendidos, y fingen ignorar que el priapismo es una disfunción eréctil. En la noche de Sin City, sus iconos semejan dioses que protegen de la oscuridad, y son sin embargo falsos ídolos que se saben impotentes ante la catástrofe que se cierne sobre la ciudad alegre y confiada. Como ha recordado el escritor Jiménez Lozano releyendo a la historiadora británica Eileen Power, «lo cierto es que los romanos estaban ciegos ante lo que les estaba sucediendo», y hablaban de la Roma immortalis en vísperas de su caída.