Menos urbanismo y más urbanidad

La ciudad ante las elecciones municipales

Señoras alcaldesas, señores alcaldes: permítanme esta epístola impertinente en la víspera electoral. Dentro de unas horas habrán sido elegidos por sus convecinos, y tendrán delante suyo un periodo de cuatro años para intentar mejorar sus municipios. Es posible que éste no sea un momento inadecuado para hacerles llegar algunas consideraciones sobre el asunto.Tras el esfuerzo físico y emocional de una campaña electoral, que blinda la atención ante todo lo que no esté directamente vinculado al triunfo en las urnas, la súbita laxitud de la fatiga acumulada debe abrir grietas en la barricada de frases hechas, eslóganes políticos y sound bites tras los que tiene que refugiarse cualquier persona sobreexpuesta a los medios. Con esta voluntariosa esperanza les escribo.

La proliferación de túneles al servicio del automóvil, junto al caos visual que conllevan la publicidad y el exceso de monumentos y de mobiliario urbano, degradan la habitabilidad de nuestras ciudades.

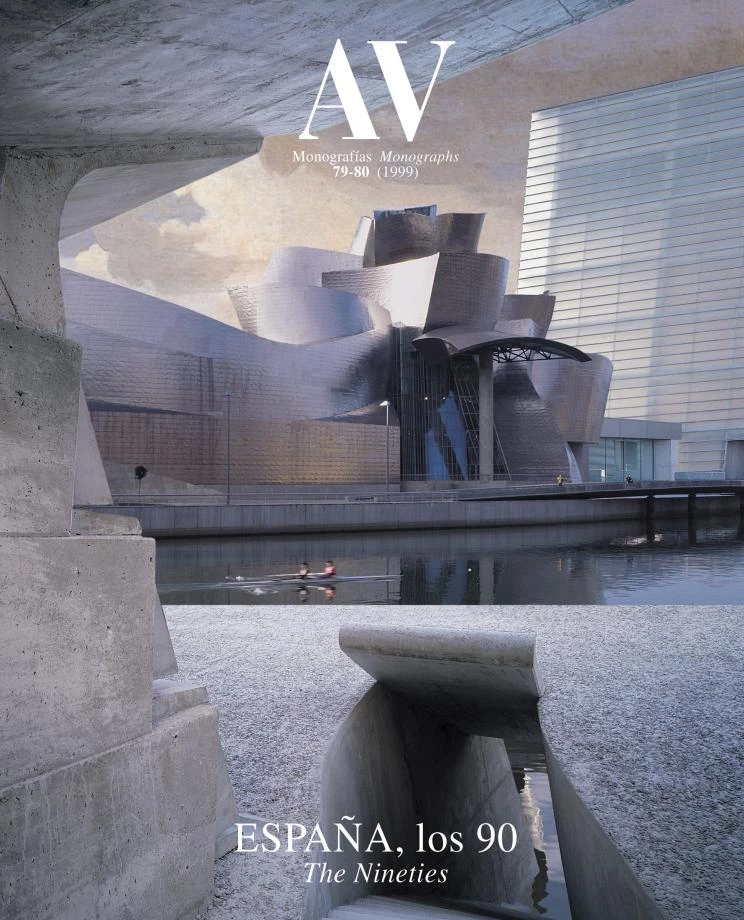

No piensen que, al ser arquitecto, voy a darles la lata reclamándoles que promuevan más y mejor arquitectura. La conveniencia política y económica de las construcciones excelentes se defiende sola, y en estos últimos tiempos, tras los ecos resonantes del ‘efecto Bilbao’, ha llegado incluso a un paroxismo caricaturesco, con multitud de candidatos a las alcaldías prometiendo ‘edificios emblemáticos’ como si fuesen pócimas milagrosas que han de sanar todos los males de la ciudad. En nuestra sociedad del espectáculo, el colosal, brillante y a veces absurdo de la gran arquitectura no precisa de abogados; antes bien al contrario: estos manifiestos estéticos son con frecuencia gritos estentóreos que apagan con su pirotecnia plástica los susurros callados del paisaje cotidiano, y son precisamente esos sordos murmullos de lo habitual los que necesitan de la defensa que sólo un oído atento puede proporcionar.

Por eso, cuando les demando atención en medio del barullo, soy consciente de que la algarabía de los medios no es muy distinta de la cacofonía mareante de objetos y mensajes en que hoy se han convertido las ciudades. ¿Sería muy disparatado aspirar a vivir en entornos comunicativos y físicos más sosegados? Y fíjense en que no me refiero sólo a la publicidad, con ser ésta abrumadora en su omnipresencia, visual en la calle y auditiva en la casa, y a la que ustedes han colaborado algo las últimas semanas. Más allá de las vallas que degradan los paisajes naturales y urbanos, de los transportes públicos convertidos en anuncios rodantes, o de las aceras escombradas con soportes de propaganda institucional y comercial, hay en nuestras ciudades un griterío de mobiliario, luces y rótulos que enerva al principio, y acaba por anestesiar. Algunos argumentarán, desde la percepción distraída del flâneur metropolitano, que esta confusión abigarrada es precisamente aquello que caracteriza la riqueza plural de la ciudad; pero no estoy seguro de que sea mejor alcalde aquel que contribuya con mayor entusiasmo a derramar sobre las calles basura material y simbólica.

El paseo marítimo de Vigo (Vázquez Consuegra), la plaza de los Fueros de Estella (Mangado) y el paseo de la muralla de Palma (Lapeña y Torres) son obras que transmiten urbanidad.

Tanto el urbanismo ‘de diseño’ como el costumbrista pecan contra la ciudad, y algunas de estas faltas son tan graves que merecen la consideración de capitales. La soberbia, que en el pasado se manifestó a través de los fatídicos pasos elevados, se expresa hoy con la proliferación de túneles al servicio de un automóvil insolente que perfora sádicamente el cuerpo de la ciudadpeatonal. La avaricia asoma en la codicia comercial de una publicidad agresiva, omnipresente en las vallas que no respetan parques ni entornos históricos, en las marquesinas, estaciones o vehículos del transporte público, y en las tapias, lonas de obras y banderolas varias. La lujuria figurativa se anuncia en el exceso de monumentos escultóricos, sean castizos o vanguardistas, que erosionan la singularidad del hito urbano colonizando rotondas de tráfico, aceras y jardines con piezas cursis, disparatadas o ridículas. La ira contra el conformismo tradicionalista dio lugar a las plazas duras y a los parques de hormigón, que displicentemente sustituyen el terrizo y la vegetación por aristas dogmáticas y árboles de metal. La gula del consumo compulsivo de objetos tiene su mejor paradigma en el glotón atiborramiento de mobiliario urbano, que hacina las aceras con un sinnúmero de contenedores, jardineras y chirimbolos, amén de infinitos báculos, soportes y bolardos. La envidia es fácil de reconocer en la ostentación hidrófila de los pueblos y barrios que compiten entre sí con las inevitables fuentes luminosas y las aún más prescindibles láminas de agua, tantas veces convertidas en deprimentes piscinas de basura. Pero quizás el pecado más frecuente de todos sea la pereza, que conduce con indolencia y desidia a la degradación progresiva de la habitabilidad apacible de nuestras ciudades capitales, atrapadas en un conflicto aparentemente insoluble entre urbanismo y urbanidad.

Muchos de ustedes proyectan llevar a cabo grandes o pequeñas obras públicas, algunas sin duda imprescindibles, pero otras probablemente hijas del matrimonio entre la cupiditas aedificandi y esa imprecisa pulsión urbanística que, si no con la financiación de la actividad política, tanta relación tiene con el saneamiento de las haciendas locales. ¿Juzgarían improcedente la petición de que revisen la dimensión de sus ímpetus inmobiliarios? El urbanismo es tan imprescindible como la arquitectura, pero es posible que sea más bien la urbanidad lo que nuestras ciudades necesitan hoy con mayor urgencia. Y esa urbanidad que algunos juzgarán nostálgica se construye con silencio y jardineros, con aceras ampliadas y arboladas, con calles limpias, bien conservadas y seguras; seguras, sí: seguras frente a la agresión o el accidente, pero protegidas sobre todo frente al gran depredador de nuestro espacio urbano, el automóvil.

Adviertan que hablo con conocimiento de causa. Como conductor, sé muy bien que el automóvil secuestra mi conciencia cívica, y que a lomos de este animal indócil me apropio vorazmente del recurso más escaso en las ciudades compactas, el espacio para circular en vehículos y para almacenarlos. Alguien tendrá que domesticar a estas hordas insurrectas, y ese alguien sólo pueden ser los alcaldes en la primera etapa de sus mandatos, cuando todavía no están presos de esa ansiedad preelectoral que les lleva a creer firmemente en que los coches votan. Ahora bien, también les aviso que esa mayor disciplina automovilística será muy impopular si algunos de ustedes siguen manteniendo intacta toda su parafernalia de chóferes, vehículos oficiales y ostentosos aparcamientos exclusivos. Pese al reciente incremento neoliberal de las desigualdades, el sustrato antropológico igualitario de la mayor parte de nuestra sociedad autoriza a esperar que esos irritantes privilegios pronto sean tan arcaicos como las limusinas de los millonarios americanos o los carriles de las avenidas moscovitas reservados a la circulación de vehículos del Comité Central.

Si les pido que a los conductores nos protejan de nosotros mismos, soy consciente de que les invito a trastornar los hábitos de aquellos que tienen una participación mayor en la conformación de lo que llamamos opinión pública y que acaso, como piensan los más cínicos o realistas, no sea sino la opinión publicada por los medios. En todo caso, es fácil adivinar que medidas de este tipo requieren por su parte un cierto arrojo, convicciones correosas y confianza en que puedan capear las tormentas de la opinión. Los que no conducen, sean niños o ancianos, pobres o excéntricos, tienen menor volumen de voz mediática que los adultos y los jóvenes que usan regularmente automóviles, esa plaga a la que pertenezco. Así que si ustedes están dispuestos a trabajar por aquellos a los que no se oye, necesitarán aplomo, tenacidad y algo de meditada indiferencia ante la barahúnda trivial de las noticias y los juicios que abarrotan las páginas locales de los periódicos.

Porque, a fin de cuentas, quizá la única forma de ser civilizado en los tiempos que corren sea entender que, si la ciudad no es sólo un conjunto de edificios, tampoco es una aventura inmobiliaria al servicio de una clientela electoral; que si no es sólo un nudo de tráfico e intercambios, tampoco es simple bullicio simbólico al servicio de la identidad cultural o turística; y que si es ante todo una comunidad humana, no puede excluir de su ámbito a los individuos que se sitúan en sus márgenes económicos generacionales, con los que tanta veces practicamos ese intercambio desigual que extendemos sin escrúpulos más allá de nuestro propio trayecto biográfico, expoliando el legado de los que nos precedieron o malbaratando el capital urbano que dejamos como herencia a los niños aún no nacidos. Tal es la cuestión de urbanidad que me gustaría proponer a nuestros alcaldes y alcaldesas con esta carta impertinente y ojalá no demasiado inoportuna.