El fuego y la geometría humanizan el barro. En el relato del Génesis, el cálido aliento divino anima la materia inerte; en la cocción del horno, el aire ardiente dota de perfil definitivo a la materia informe. Bíblico o cerámico, el tránsito de lo crudo a lo cocido es un umbral civilizatorio que insufla vida a través del calor y la forma; al cabo, la combustión y el orden son señales seguras de habitación humana. A esa gravitas mítica y arcaica, el ladrillo añade su dimensión antropológica: «pieza prismática de barro cocido que puede manejarse con una sola mano». La vieja definición de los manuales introduce el tamaño del cuerpo que manipula, y esta irrupción ergonómica del sujeto constructor humaniza un universo geométrico modulado al servicio del aparejo y la llaga: el pie de ladrillo con el que aún calibramos grosores de fachada es un residuo luminoso de un mundo que se medía con palmos y con codos porque se construía con brazos y con manos.

Ese ladrillo antrópico es también la célula prismática de las obras cerámicas, y el control dimensional de sus fábricas la prueba del rigor de su proyecto. De los muros a las bóvedas de las cubiertas, y de los pavimentos a los alicatados, la exacta modulación de ladrillos, baldosas y azulejos ha sido el papel tornasol de esa construcción húmeda que aspiraba a la precisión industrial de la ejecución en seco, reconciliando la seducción táctil de la tierra horneada con los placeres intelectuales del orden visual. Pese a este esfuerzo de redención estética y técnica, la construcción cerámica sufrió el desafecto de la modernidad doctrinaria, y elementos tan depurados como la bovedilla aligerada —que en combinación con la semivigueta producía forjados de admirable economía y facilidad de ejecución— o la teja árabe —modelada sobre el muslo del artesano, y exquisitamente versátil en su geometría solapada de canales y cobijas— se convirtieron en emblemas del atraso.

Hoy, el ladrillo se asocia a la especulación inmobiliaria y a la construcción desaforada, en un vértigo de mala prensa que ilustra juguetonamente el trabalenguas infantil «España está enladrillada, ¿quién la desenladrillará?», y con una difusión peyorativa del término que se aplica incluso a obras artísticas o literarias censurables por su excesiva extensión y escaso atractivo. Pero la explosión de la construcción residencial y la simultánea devastación del territorio se ha detenido súbitamente como consecuencia de la crisis financiera que se inició en el verano de 2007, provocada en sus orígenes por las hipotecas basura norteamericanas y que ha afectado al conjunto del sistema bancario a través de opacos mecanismos de reparto del riesgo que ni las agencias de rating ni los organismos supervisores supieron controlar, con el resultado de una crisis del sector inmobiliario que no está desenladrillando el paisaje, pero sí creando paro y frenando el crecimiento económico.

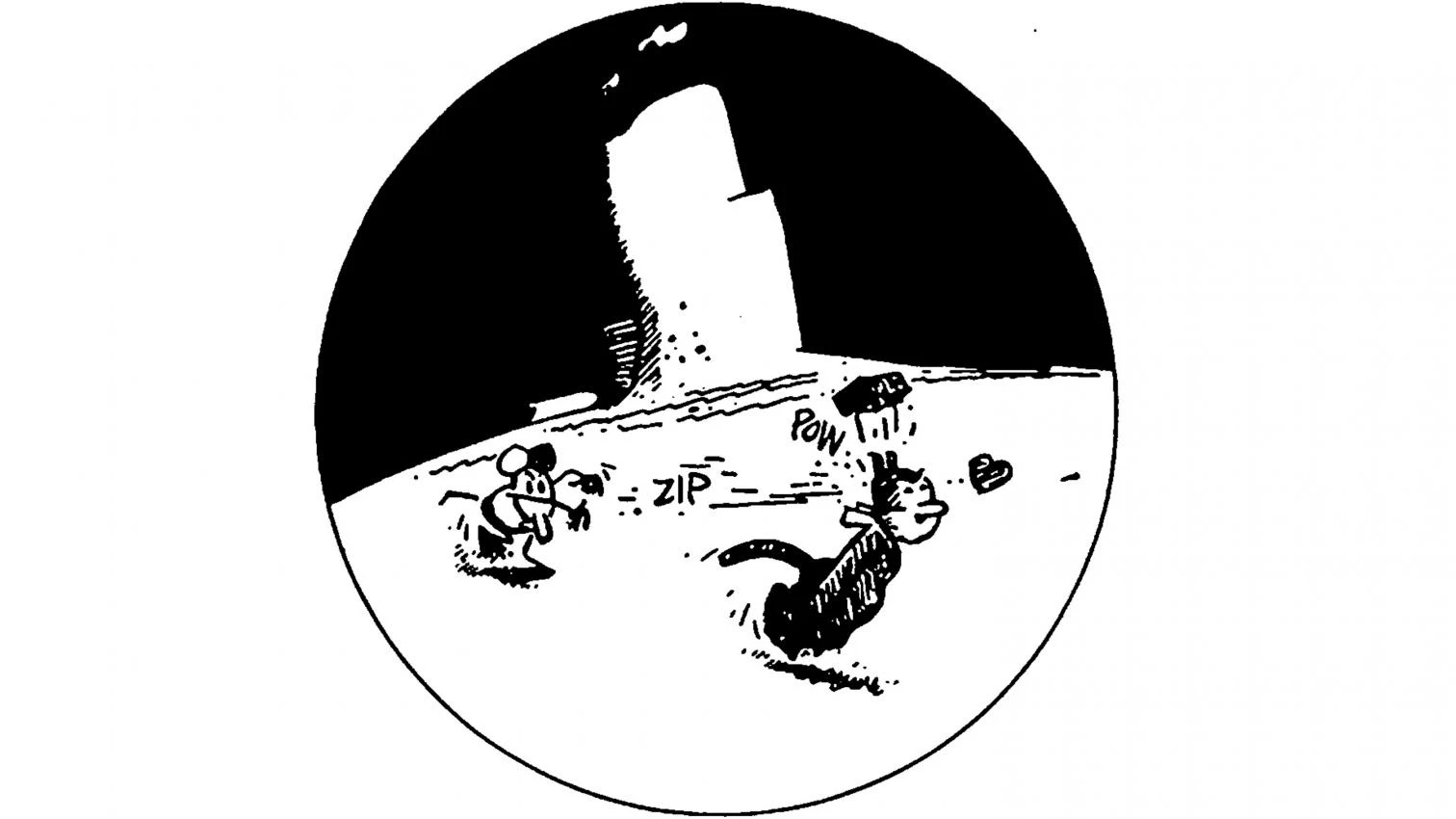

Con todo, la arquitectura tiene una relación intemporal con el ladrillo que no puede quebrantarse ni por los desplantes modernos ni por el actual desplome de prestigio: el romance con la cerámica sobrevivirá tanto en su faceta más arcaica y esencial como en los nuevos usos de ese material eterno, que transmutan lo modesto en lujoso y lo artesanal en sofisticado, reinventado el ladrillo para el siglo XXI. Los arquitectos seguirán usando la cerámica en su viaje a los orígenes y en su exploración del futuro, pero en esta conexión no faltará un elemento de dolor autoinducido vinculado a la extensión unánime de esos prismas herméticos. Como bien sabe la cándida Krazy Kat, un ladrillo es una declaración amorosa, y el arquitecto persigue la belleza con un ladrillo en la mano; pero el empeño del tenaz Ignatz Mouse tropieza siempre con la autoridad celosa de Offissa Pupp, y la sociedad enladrillada señala acusadoramente al enamorado lanzador de ladrillos.