Dios no juega a los dados, pero Rafael Moneo sí. Arrojando sobre un tapete de arena estos colosales cubos cristalinos, el arquitecto navarro sitúa su proyecto bajo el signo del azar al que remite su nombre. Kursaal es una denominación alemana del casino, y un término cosmopolita que hizo fortuna en la belle époque. Sobre los arenales de la desembocadura del Urumea se terminó en 1922 un gran Kursaal marítimo que sería el segundo casino de una ciudad recreativa y balnearia, y es sobre el solar de este edificio demolido en 1973 donde hoy se levanta el auditorio y palacio de congresos de San Sebastián. Contaminado por su nombre, el nuevo Kursaal oscila entre el juego sabio de los volúmenes y la docilidad aleatoria de los encuentros, abandonando sobre la playa de Gros estos dos cubos de vidrio opalescente, que se entierran a medias en la arena húmeda como dados de hielo de una bebida derramada con la deliberación violenta que se usa para volcar el cubilete sobre el fieltro mullido de la mesa de juegos.

La apuesta era muy fuerte, y la polémica que ha encendido el proyecto desde su selección en el concurso convocado en 1989 habla con elocuencia de su carácter abrasivo en una ciudad que había elegido como señal de identidad un romanticismo ajado, entre isabelino y pompier. Sin embargo, el examen retrospectivo de los restantes proyectos concursantes no puede sino confirmar la agudeza del jurado al elegir el de Moneo. Más allá del pintoresquismo con torre de luz de Peña Ganchegui y Corrales, del fatigosamente previsible cilindro de Mario Botta, o de la cubierta ondulada con olas cantábricas de Arata Isozaki, ni siquiera el prisma con parasoles tecnológicos de Norman Foster o la extensión lírica y lacónica de la geometría del ensanche por parte de Juan Navarro Baldeweg se aproximan a la brillantez intuitiva y arriesgada de los cubos irregulares e inclinados que han acabado levantándose en el que los donostiarras denominaban solar K; tras sufrir por cierto en su transcurso una peripecia tan enmarañada como la de los protagonistas homónimos de Kafka.

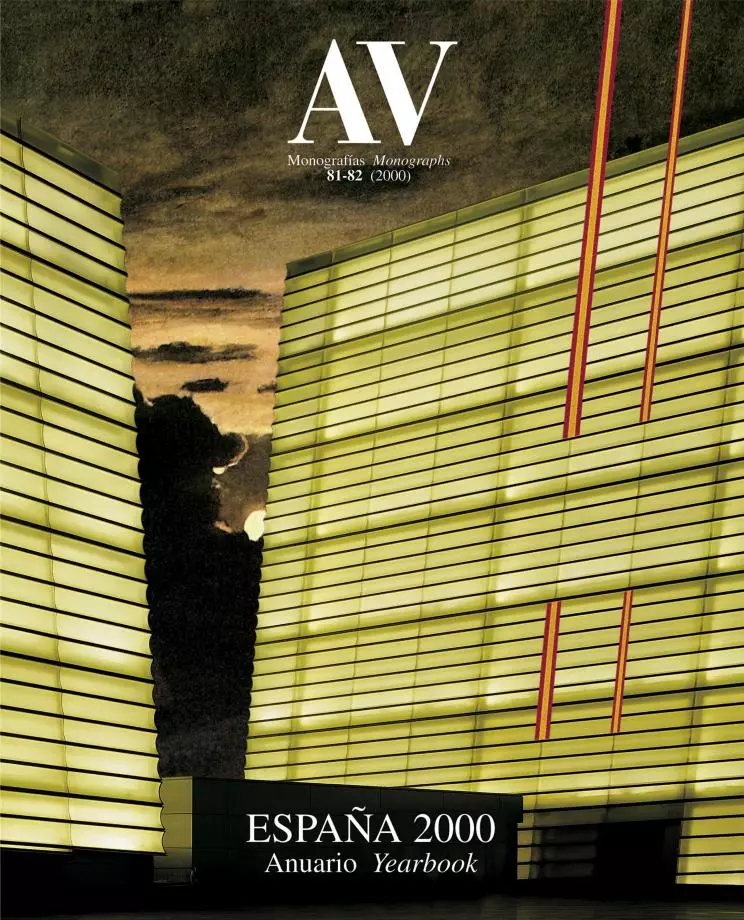

Los dos cubos inclinados y translúcidos, arrojados en la playa como dados sobre un tapete de juego, y semejantes a fanales en la noche, remiten a la vez a la geometría mineral de la naturaleza y al artificio construido de la ciudad.

El prolongado proceso de gestación del edificio ha estado, en efecto, a punto de descarrilar en más de una ocasión. Fallado el concurso en abril de 1990, las obras no comenzaron hasta cinco años después, y ni siquiera los cuatro años largos de construcción desde entonces han estado exentos de interrupciones y crisis, que culminaron en el notorio desplome de parte de los forjados y escaleras el 20 de abril de 1998. Pero los mayores riesgos para la materialización del proyecto se produjeron sin duda a lo largo del interminable periodo transcurrido desde el fallo del jurado hasta el inicio de la obra, durante el cual el Kursaal se convirtió en piedra de toque del debate político sobre la modernidad arquitectónica.

La primera imagen del Kursaal es radical. Pero sus formas aparentemente agresivas, tanto por la aspereza geométrica de sus aristas como por el hermetismo inquietante de sus planos inclinados, se disuelven en el momento en que, franqueado el umbral, el visitante se sumerge en la claridad cálida y acuosa de sus interiores de cedro y luz esmerilada. Forradas de madera, las cajas de hormigón de los dos auditorios se separan de la gruesa fachada de vidrio translúcido, formando estrechas gargantas luminosas que se recorren con amenidad placentera, y que conducen a un laberinto ordenado de zonas de reunión y de servicio, agrupadas en un podio parcialmente subterráneo que resta protagonismo visual a las extensas áreas auxiliares.

Oculto en buena parte como un iceberg tallado, el Kursaal dulcifica también su encuentro con la ciudad en la avenida de la Zurriola, donde se abren los accesos bajo un porche enfáticamente horizontal, que se flanquea con un restaurante gestionado por Martín Berasategui y una sala de exposiciones que quizá ocupe la Kutxa, así como numerosas tiendas que hacen casi doméstico este frente urbano. Y en contraste con el Guggenheim bilbaíno, que hace asomar su vendaval de titanio en el eje de las calles que conducen hasta él, el Kursaal separa los prismas para que se deslice entre ellos la visual hacia el mar de la única vía que tropieza con el complejo, y hace cabecear mansamente los dos cubos de vidrio hacia los dos inmediatos accidentes geográficos, los montes Urgull y Ulía, con una sensibilidad paisajista recatada y en sordina.

Con esta obra pensada desde Harvard, Rafael Moneo plantea una alternativa de formas compactas a la expresividad fragmentada de la deconstrucción y al rigor material del minimalismo.

Realizado en Harvard durante su estancia allí como chairman de arquitectura en la Graduate School of Design, el proyecto del Kursaal es desde luego insólito en la carrera de Moneo, sin antecedentes nítidos en sus trabajos anteriores ni influencia significativa tampoco en su obra posterior. Es verdad que a su filiación corbuseriana —de los cañones de luz a la boîte à miracles—, se suma la utilización de numerosos elementos del vocabulario de proyectos previos; pero la brillantez intuitiva con la que se da respuesta a la topografía donostiarra desde las formas inestables entonces discutidas en Estados Unidos fue una conjunción feliz que debió sorprender a su propio autor, de talante en general más moderado, aunque dispuesto ocasionalmente a lanzarse a la aventura plástica con la curiosidad inquieta del intelectual que al cabo es.

Hoy Moneo racionaliza este espectacular salto en el vacío explicando que intenta ofrecer una alternativa a las dos escuelas dominantes: aquélla que busca expresar las fracturas del mundo contemporáneo a través de la fragmentación, y la que procura huir de la algarabía formal con geometrías minimalistas que desplazan el énfasis hacia la materia. No hace falta decir que los proyectos del navarro en los noventa persiguen los objetivos tradicionales de la arquitectura por medio de formas compactas y cabales, situándose en el polo opuesto de las construcciones desgualdrajadas de Gehry o del informalismo matérico de los suizos alemanes. Pero en esta propuesta que viajó de Boston a Donosti, el arquitecto asegura haber procurado reconciliar la compacidad pragmática de la disciplina con la fragmentación inestable de la época y con la elementalidad material del minimalismo artístico.

Sea producto del sincretismo deliberado o del hallazgo azaroso, lo cierto es que el Kursaal presenta muchos rostros diferentes. Abstracto desde la playa, con los dos cubos rayados de vidrio acanalado en los que se abren algunos huecos aleatorios, y figurativo desde la calle, con una sucesión de episodios coronados por los prismas, que en este alzado trasero manifiestan el grosor de la doble piel cristalina en el perfil de artesa de la cubierta dentada; grávido durante el día, por más que los reflejos acuosos del grueso vidrio laminar otorguen al conjunto una materialidad evanescente, y leve durante la noche, cuando el resplandor translúcido transforma los prismas en fanales aristados y pendientes; rotundo en la distancia, cuando el gesto geométrico se inscribe sin vacilación en el paisaje costero, y abigarrado en las proximidades, cuando la variedad de los materiales y sus encuentros disgrega el edificio en intenciones contrapuestas. Rostros, en fin, distintos, que en algunos casos provienen de las circunstancias imprevisibles de la obra —como la ampliación de la playa de Gros, que transformó unas rocas románticas al borde de una escollera en unos prismas serenos rodeados por arena unánime— y en otros surgen del inevitable contraste entre un exterior hermético y un interior amniótico.

Al final, esta obra deslumbrante sitúa en la médula de la arquitectura el protagonismo de la idea. Los dos cubos inclinados y translúcidos tienen tal poder de convocar emociones y metáforas que cualquier decisión o accidente ulterior se subordina a esas piezas luminosas, que remiten a la vez a la geometría mineral de la naturaleza y al artificio construido de la ciudad; a la luz borrosa y silente de un universo submarino y al reflejo crujiente y craquelado de un paisaje de hielo; o a las fracturas amenazantes de la actual sociedad vasca y a su energía aristada de regeneración.Y así, la potencia de estos prismas agresivos y amables disuelve los detalles en la anécdota. El logro técnico y estético de la doble piel de vidrio, con las singulares tejas onduladas que dan a la superficie un temblor denso y material; el hallazgo de los prefabricados de pizarra segoviana empleados en el plinto, que forman un friso decorativo y táctil —que remite al mismo tiempo a Jacques Herzog y a Richard Long— para asentar el edificio en el terreno; o el ingenio versátil de las vigas acanaladas, que con el mismo perfil sostienen las terrazas, recogen aguas y actúan como difusores de la iluminación artificial de las salas: todos palidecen ante la fuerza evocadora de la idea. Una idea que también reduce a lo accesorio las entregas abruptas del vidrio al suelo, la ejecución heterogénea de los paneles de pizarra o la innecesaria profusión de materiales, que culmina en el exterior con el miesiano banco de mármol del generoso mirador sobre el Cantábrico, y en el interior con la pintura dorada que ha reemplazado al pan de oro en el trasdós de la tribuna del auditorio.

El antiguo Kursaal tuvo mala suerte, y dos años después de su inauguración por la reina María Cristina la prohibición del juego que impuso la dictadura de Primo de Rivera interrumpió el giro de las ruletas y lo condenó a una supervivencia melancólica e incierta. Hay que esperar que la rueda de la fortuna sea más benévola con esta reencarnación musical del viejo casino sobre el igualmente malhadado solar K. La apuesta de Rafael Moneo, lanzando los dados de vidrio sobre el tapiz marino de esta ciudad intacta, y el respaldo de tantos donostiarras a esta arquitectura de riesgo merecen la sonrisa del azar. Kursaal zorionak.