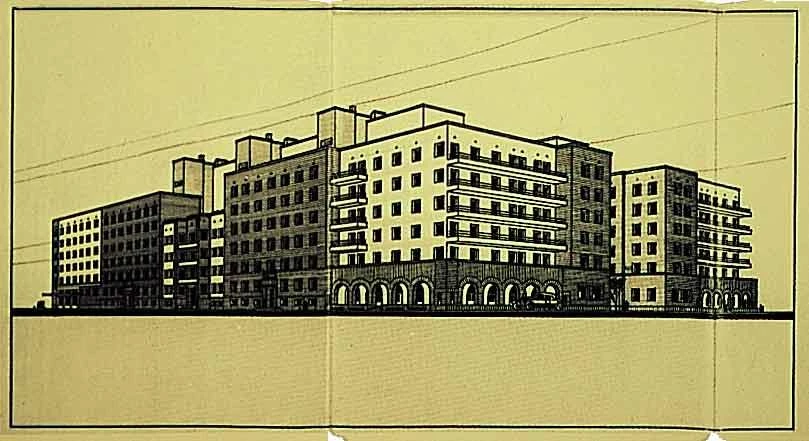

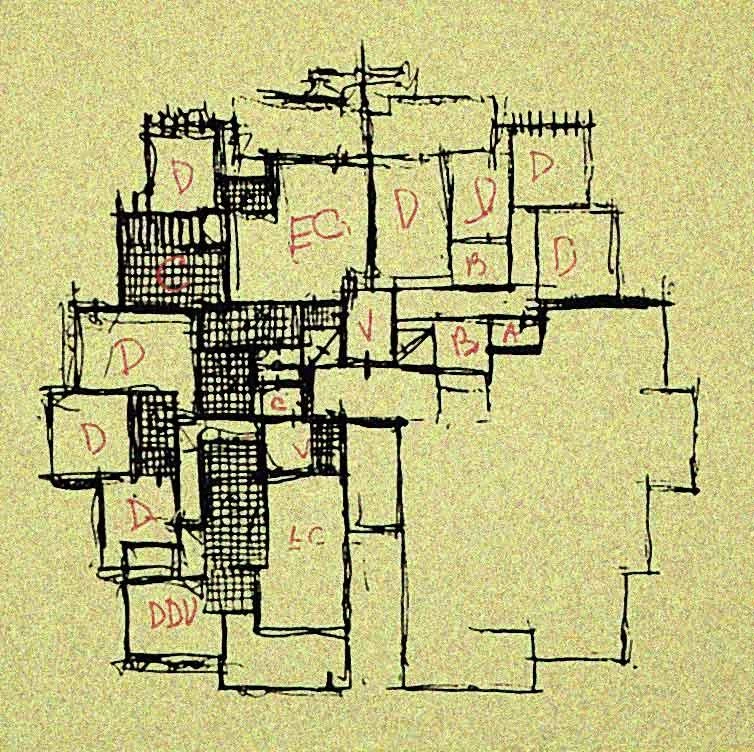

Plan Castro de Madrid.

Cuando Antoni Gaudí nace en 1852, hace menos de diez años que se ha fundado en Madrid la primera Escuela de Arquitectura del país, surgida de la vieja Academia de Bellas Artes. El vigoroso desarrollo urbano de la España de la Restauración reclama una nueva generación de constructores sólidamente preparados, y el joven Gaudí, que había estudiado en la Facultad de Ciencias de Barcelona, puede ya completar su formación en la Escuela de Arquitectura de esa ciudad, establecida muy pocos años antes de su titulación. El trabajo de estas promociones de arquitectos, educadas en Madrid o en Barcelona, se desarrollará en el marco de los nuevos trazados urbanos que propician las leyes de Ensanche de 1864, 1876 y 1892. Barcelona, con su Plan Cerdá de 1859, y Madrid, con su Plan Castro de 1860, marcan la pauta al resto del país, enfatizado en el caso catalán por el talento estratégico de Idelfonso Cerdá, que con su Teoría General de la Urbanización puso las bases del urbanismo moderno. La burguesía, enriquecida por la minería, los ferrocarriles, la siderurgia vasca o el textil catalán, aborda el desarrollo urbano y la promoción inmobiliaria con una energía que alimentan también las inversiones extranjeras y el dinamismo de la Bolsa.

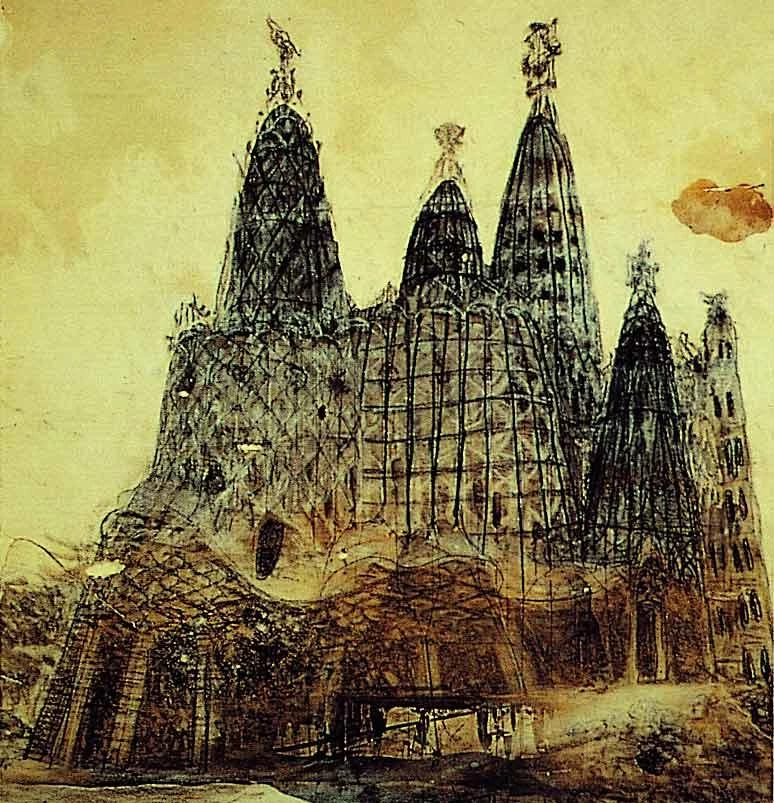

La mayor conciencia histórica de los arquitectos formados en las Escuelas, el auge de la restauración y reconstrucción monumental y el clima tardorromántico que impregna el último tercio del siglo, propician la adopción de lenguajes historicistas eclécticos, preferentemente neomedievales. Tanto la influencia de Viollet-le-Duc como el vigor edilicio del catolicismo burgués, espoleado por el rearme ideológico del Concilio Vaticano I (1869-1870), produjeron un espectacular revival neogótico que cristalizó en multitud de edificios religiosos, algunos de tal escala y ambición que permanecerían largo tiempo inconclusos. Así ocurrió en el caso de la catedral de la Almudena de Madrid, iniciada en 1880 con un proyecto gótico y terminada más de un siglo después con un levantamiento neoclásico, o con el templo de la Sagrada Familia en Barcelona, que se comenzó en 1881 con trazas medievales para encomendarse al poco tiempo a Gaudí, el cual no llegaría a completarlo pese a trabajar en él de forma continuada hasta su muerte en 1926. La última parte del siglo XIX contempló también la introducción masiva de la arquitectura del hierro, empleada originalmente para estaciones, mercados o puentes, pero pronto extendida a otros edificios, y juzgada enseguida como la mejor expresión del progreso técnico y de los ideales positivistas de la burguesía emprendedora.

El plan Castro de Madrid (arriba) y el plan Cerdá de Barcelona (abajo) marcan las pautas del desarrollo urbano en el último tercio del XIX.

Plan Cerdá de Barcelona.

En Cataluña, esta burguesía industrial y comerciante expresó su pujanza a través del modernismo, un estilo alegre de abstracción curvilínea que tuvo en Gaudí su intérprete más genial, y en su casi exactamente coetáneo Lluís Domènech i Montaner su arquitecto más característico. Domènech inició su carrera en el neomedievalismo habitual del nacionalismo romántico, que exaltaba las glorias del pasado medieval de Cataluña, y que fusionó admirablemente con el hierro de la revolución industrial en su Café-restaurante de la Exposición Universal de Barcelona de 1888; pero a partir de aquí su obra sería modernista, y fue ese lenguaje racionalista y floral, influido por el Art Nouveau europeo, el que empleó en su edificio más importante, el Palau de la Música Catalana en Barcelona (1905-1908): una construcción polifónica que integra en la arquitectura las artes industriales y menores para componer una pieza wagneriana y polícroma. Otros arquitectos más jóvenes, como el arqueologista Josep Puig i Cadafalch o el discípulo de Gaudí Josep Maria Jujol, prolongarían el modernismo hasta bien entrado el siglo XX; pero sus formas amables y optimistas no sobrevivirían a la crisis de la sociedad tradicional en los años veinte.

Ciudad Lineal madrileña de Arturo Soria.

Café-restaurante de Domènech i Montaner en la Exposición de 1888.

Cumbre del modernismo, pero figura también de extraordinaria singularidad apenas clasificable, fue Antoni Gaudí, cuyo expresionismo estructural y naturalista reúne el racionalismo constructivo más severo con las fantasías formales más exóticas. De las torres en forma de botella de la Sagrada Familia, que evocan a la vez las construcciones bereberes del Norte de África y las rocas puntiagudas de Montserrat —un lugar sagrado para los catalanes—, a los arcos parabólicos que utiliza con profusión por entender que la lógica estética de esta curva evidencia el origen divino de las leyes naturales, todo en su obra amalgama la inteligencia estructural con una religiosidad casi panteísta. En la cripta de la capilla de la Colonia Güell o en el parque Güell (realizados entre 1898 y 1905, y promovidos ambos por su gran mecenas, Eusebi Güell), lo mismo que en la barcelonesa Casa Milà de 1906-1910, el ingenio constructivo, la sensibilidad naturalista y la expresividad escultórica producen unas formas insólitas e inquietantes que lindan con el surrealismo.

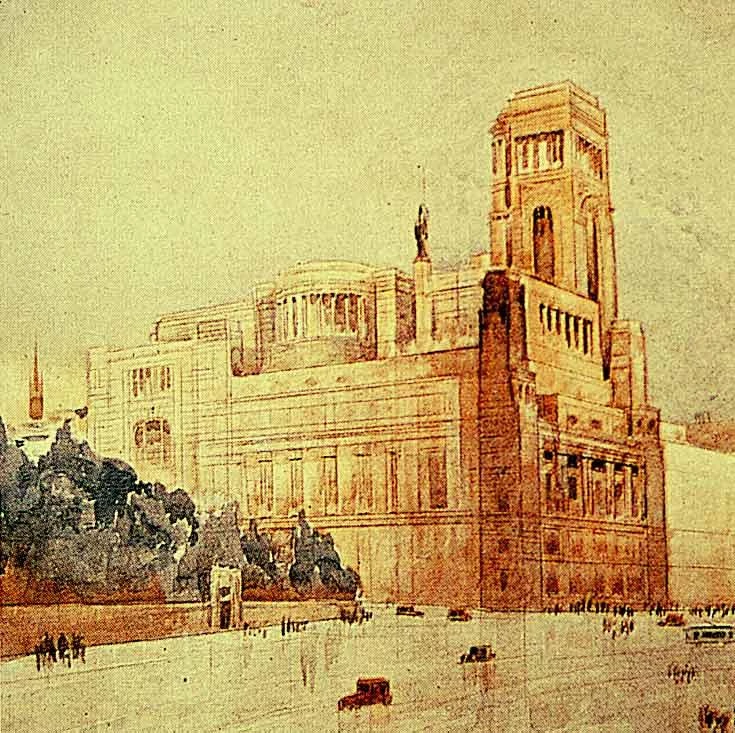

En el resto de España, las primeras décadas del siglo vieron la coexistencia del monumentalismo académico tradicional —representado por arquitectos como Antonio Palacios, autor de muy significativos edificios madrileños, de Correos (1903-1918) al Círculo de Bellas Artes (1919-1926)— con el fermento renovador de los regionalismos, que extraían su inspiración de las arquitecturas locales con el propósito de defender sus raíces y cristalizar su identidad. Pero tanto el estilo montañés de Leonardo Rucabado como el estilo sevillano de Aníbal González —autor de la Plaza de España de la Exposición de Sevilla de 1929—compartían con el monumentalismo ampuloso de Palacios una actitud historicista que, a la postre, resulta difícil de distinguir de un eclecticismo acomodaticio. Cuando Mies van der Rohe construye el Pabellón de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, su radical novedad evidencia bien a las claras la timidez del panorama español contemporáneo, donde los jóvenes arquitectos apenas se plantean otro dilema que proyectar en estilo renacimiento, como les enseñan en las escuelas, o en estilo cubista, como proponen los más atrevidos de entre ellos.

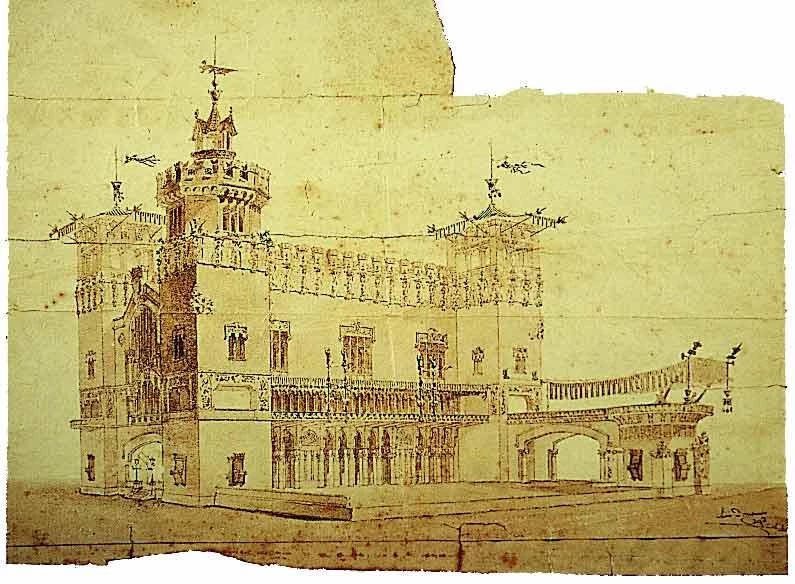

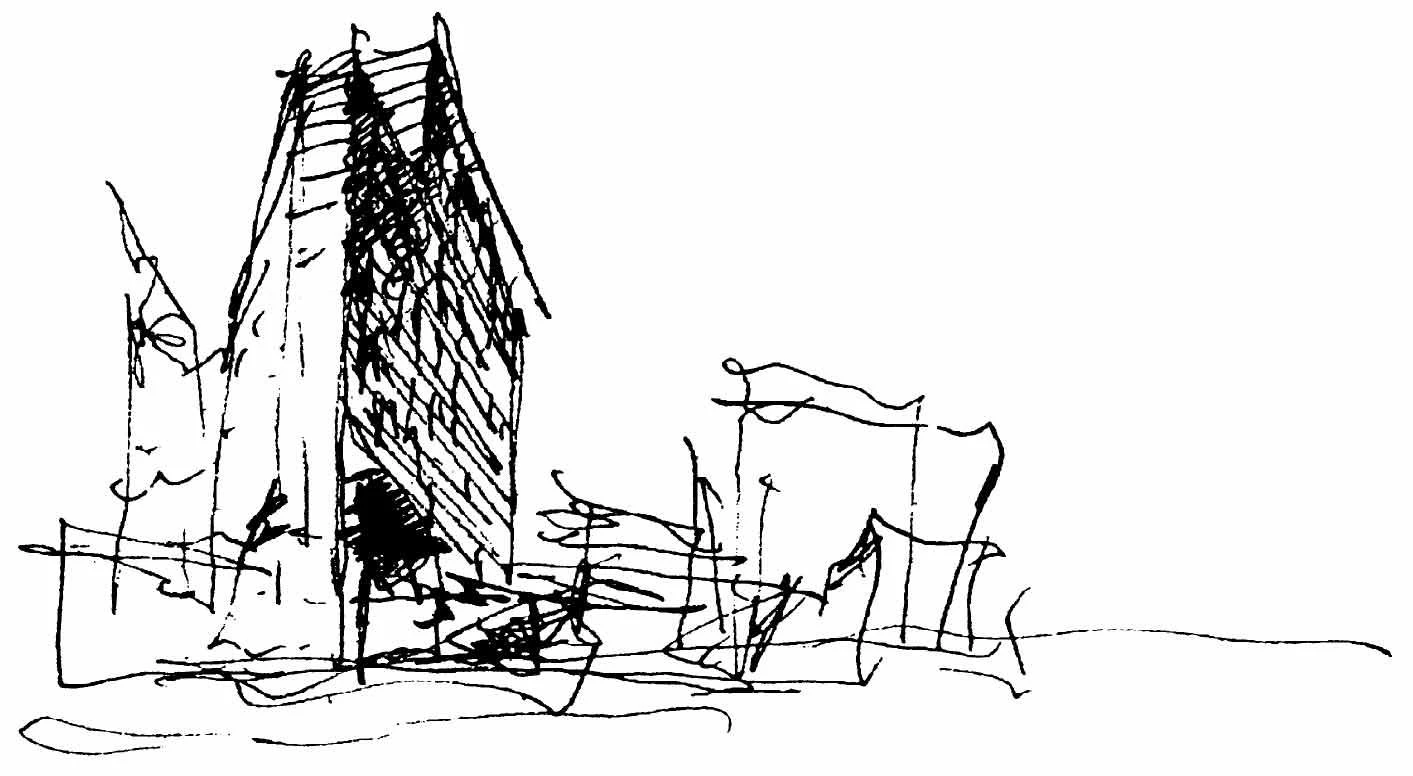

Proyecto de Gaudí para la capilla de la Colonia Güell.

Círculo de Bellas Artes en Madrid, de Antonio Palacios.

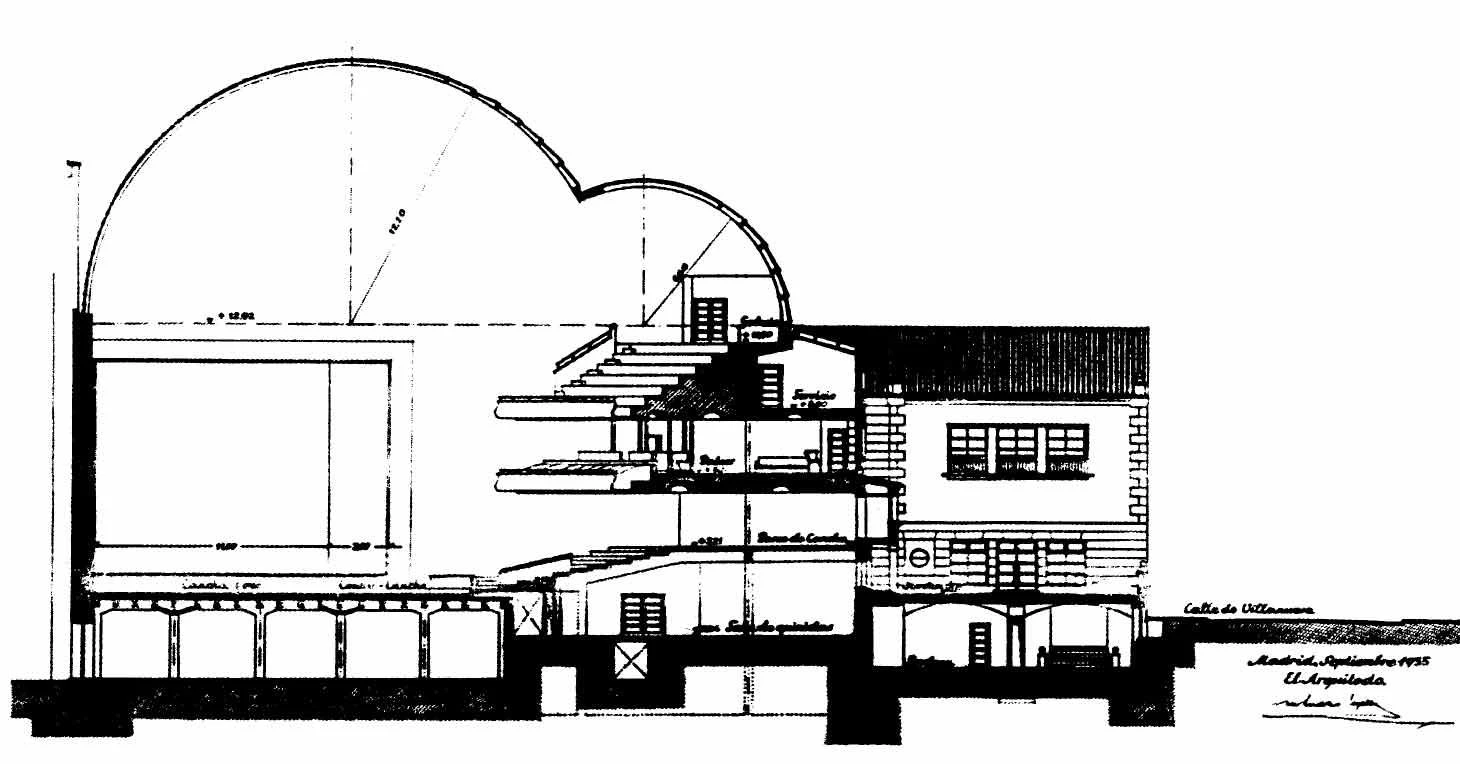

De hecho, la propuesta más original y extrema de esta época —y la única que puede homologarse con otras experiencias vanguardistas europeas— es la Ciudad Lineal del ingeniero Arturo Soria, que apenas recibió atención crítica de sus coetáneos. Formulada en 1892, y llevada a cabo en Madrid como promoción de ciudad jardín lineal organizada sobre un eje longitudinal de transporte colectivo, la aventura se prolongó hasta los años veinte de este siglo sin obtener el eco y el apoyo que merecía. Las energías públicas urbanísticas se invirtieron en las Exposiciones de 1929 en Sevilla y Barcelona, y en la Ciudad Universitaria de Madrid, que iniciada en 1927 con el modelo del campus norteamericano, se construyó —ya durante el periodo republicano, 1931-1936— en el sobrio racionalismo de ladrillo que caracterizó a los jóvenes arquitectos conocidos como ‘la generación de 1925’. El maestro de todos ellos fue el severo Secundino Zuazo, arquitecto ecléctico y urbanista racional que proyectó en Madrid la Casa de las Flores (1930-1932), un excelente ejemplo de vivienda urbana en manzana, y, con el ingeniero Eduardo Torroja, el Frontón Recoletos (1935), cubierto por unas espectaculares y levísimas cáscaras de hormigón armado que el gran ingeniero usaría también en las tribunas elegantes y audaces del Hipódromo de la Zarzuela, terminado junto a la Ciudad Universitaria poco antes de que, en el verano de 1936, estallase la Guerra Civil.

Frontón Recoletos, de Zuazo con Torroja.

Casa de las Flores de Zuazo.

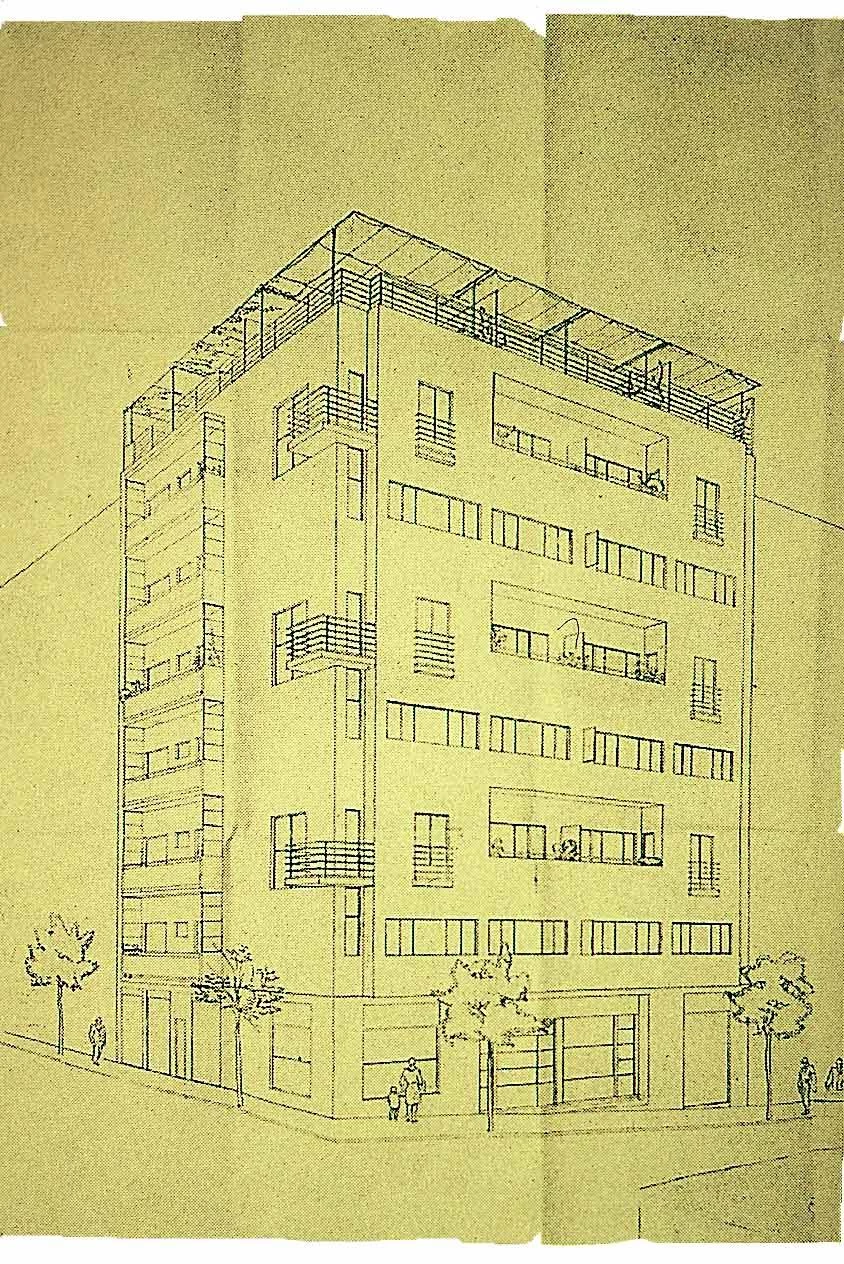

El frontón Recoletos, de Zuazo con Torroja, la Casa de las Flores del primero y el edificio de la calle Muntaner, de Sert, obras significativas de la renovación racionalista que detuvo la guerra civil.

Ésta, que destruyó materialmente buena parte de la Ciudad Universitaria —escenario de los combates del prolongado sitio de Madrid— detuvo también la renovación racionalista de la arquitectura, tanto en su versión moderada madrileña como en la más ortodoxa, radical y blanca de Barcelona, donde tuvo su núcleo más importante el GATEPAC, un grupo de arquitectos seguidores de Le Corbusier que lideraba el pequeño e incansable Josep Lluís Sert. Junto a sus colegas, el aristocrático e izquierdista Sert construyó durante la etapa republicana las viviendas obreras de la Casa Bloc (1932-1936) y el Dispensario Antituberculoso (1934-1936), dos proyectos modélicos del racionalismo higienista que los miembros del grupo ya habían teorizado en sus propuestas urbanísticas, entre las cuales el Plà Macià para Barcelona de 1933, que redactaron con el propio Le Corbusier. Ya iniciada la guerra, Sert fue también el autor del Pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París de 1937, un esfuerzo propagandístico de la amenazada República (para el que Picasso pintó su célebre Guernica, un alegato en blanco y negro contra la barbarie) que no consiguió alterar el curso de los acontecimientos. Éstos desembocaron finalmente en la derrota de la República en 1939 y la disolución de la vanguardia arquitectónica, algunos de cuyos integrantes habían muerto en el conflicto y otros hubieron de marchar al exilio; como el mismo Sert, que desarrollaría el resto de su carrera en los Estados Unidos, donde sustituiría a Gropius en el decanato de la Escuela de Arquitectura de Harvard y llevaría a término una extensa obra influyente y ejemplar.

Edificio de la calle Muntaner, de Sert.

Edificio de Sindicatos en Madrid, de Cabrero.

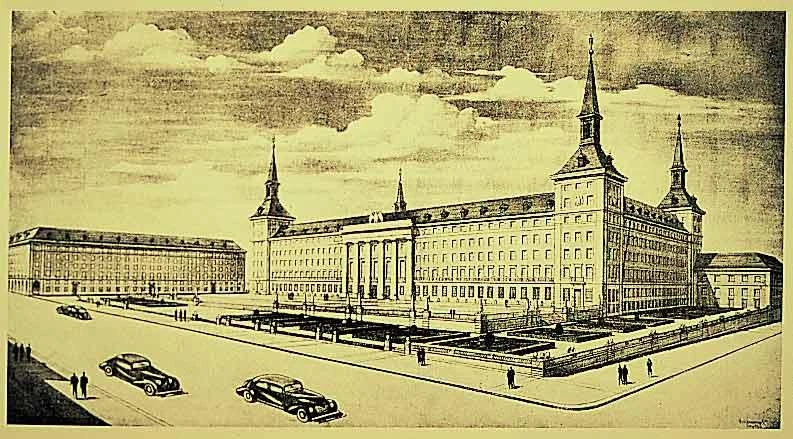

En la arquitectura pública de posguerra dominó el monumentalismo nacional clasicista. La sede del Ministerio del Aire, de Gutiérrez Soto; y el edificio de Sindicatos, de Cabrero, ambos en Madrid.

La reconstrucción de la posguerra combinó el monumentalismo nacional clasicista en los grandes edificios públicos y el neovernáculo en las zonas rurales; las arquitecturas del poder debían evocar el lenguaje del Imperio español (del que Franco se sentía continuador), representado admirablemente por la gran mole pétrea del monasterio de El Escorial, construido para Felipe II por Juan de Herrera; y las arquitecturas populares debían buscar inspiración en la tradición local. Así, arquitectos que habían sido modernos antes de la guerra, como el dotado y versátil Luis Gutiérrez Soto, construyeron después de ésta en el estilo neoherreriano del que es buen ejemplo su Ministerio del Aire en Madrid (1942-1951), un pesado edificio destinado paradójicamente a la naciente Fuerza Aérea; otros, como Luis Moya, tuvieron apoyo público para levantar conjuntos de la dimensión megalómana de la Universidad Laboral de Gijón (1945-1955), una ciudadela clasicista que constituyó el reverso polémico del devastado campus moderno de la Universidad madrileña; y otros, en fin, como el riguroso Francisco Cabrero, interpretaron el monumentalismo en los términos del racionalismo mussoliniano que evidencia su edificio de Sindicatos en Madrid (1949), cuya sobriedad disciplinada le llevaría en la década siguiente hasta posiciones próximas a la abstracción constructiva de Mies van der Rohe.

Sede del Ministerio del Aire en Madrid, de Gutiérrez Soto.

Pabellón de Corrales y Molezún para la Exposición de Bruselas.

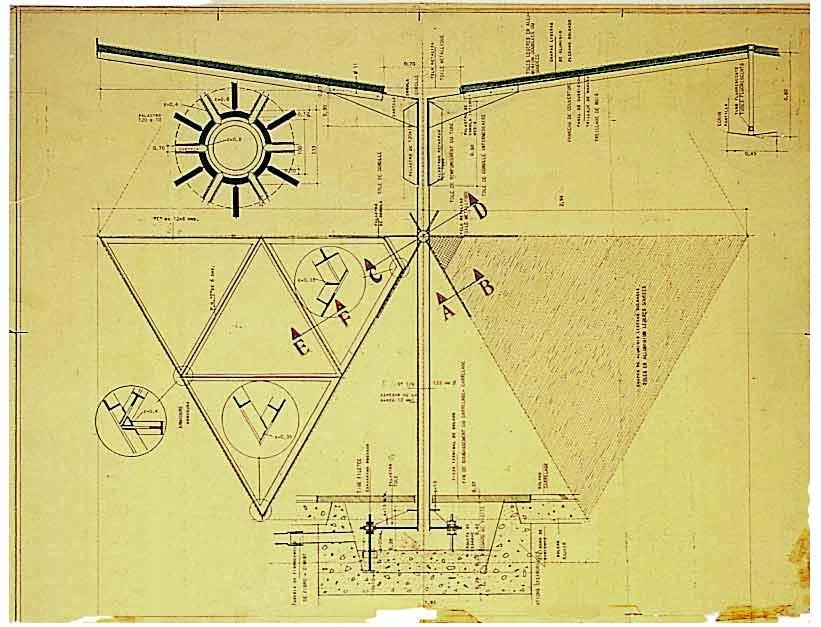

En los años cincuenta se recuperó la modernidad canónica, enriquecida por la tradición vernácula o, como en el Pabellón de Corrales y Molezún para la Exposición de Bruselas, por la experimentación técnica.

Durante los años cincuenta, en efecto, la arquitectura recuperó el lenguaje moderno, un proceso facilitado por el creciente pragmatismo del régimen político y el fin del aislamiento internacional; pero un lenguaje moderno, desde luego, que había abandonado ya el fundamentalismo funcionalista de las vanguardias, y que se proponía atento a las peculiaridades topográficas, climáticas y constructivas del lugar. Tanto en Madrid como en Barcelona, los arquitectos utilizaron el sabio racionalismo de las formas vernáculas para reinterpretar la tradición en términos abstractos, algo especialmente apropiado en los proyectos de carácter residencial: así ocurrió en los nuevos poblados para colonos campesinos del madrileño José Luis Fernández del Amo, o en las casas para la burguesía barcelonesa del catalán José Antonio Coderch. Al final de la década, los arquitectos más jóvenes y radicales, como Oriol Bohigas en Barcelona y Antonio Vázquez de Castro en Madrid, tuvieron ocasión de ensayar su racionalismo empírico en los conjuntos de vivienda social promovidos por el Estado, en la periferia de las grandes ciudades, para absorber la creciente e incontrolable inmigración rural producida por la modernización de las estructuras económicas y sociales del país.

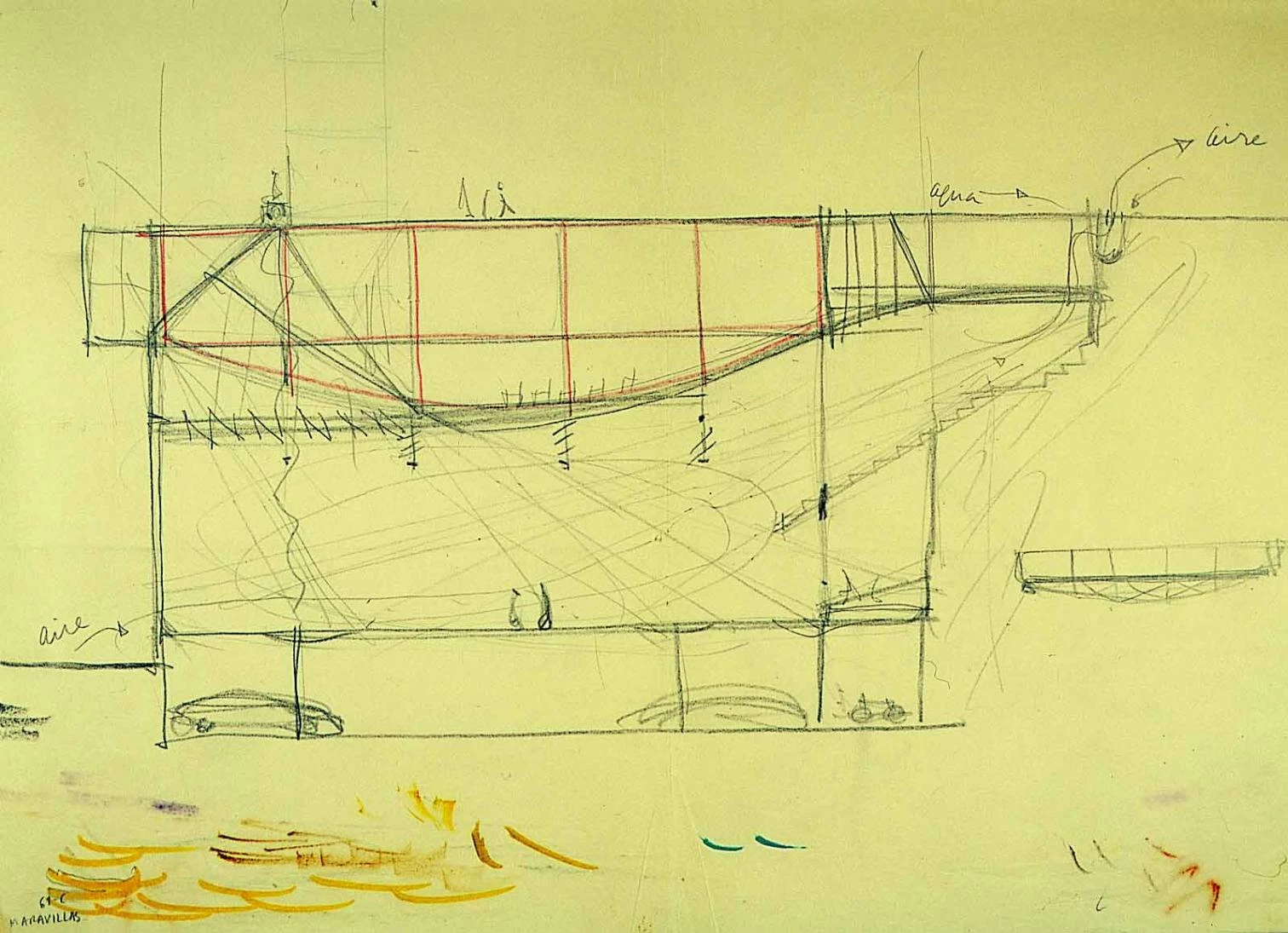

Los edificios públicos, por su parte, expresaron la renovación a través de la experimentación técnica y formal, que encabezaron José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, autores del Pabellón de España en la Exposición de Bruselas de 1958, una construcción mecanicista de paraguas metálicos exagonales que se convirtió en un emblema del cambio; Miguel Fisac, constructor de numerosos centros de investigación con sus característicos huesos de hormigón pretensado; y Alejandro de la Sota, que dejó dos obras maestras, de la abstracción racionalista en el Gobierno Civil de Tarragona (1957-1964), y del neorrealismo tecnológico en el Gimnasio Maravillas de Madrid (1960-1962). El desarrollo económico de los años sesenta y el correspondiente auge constructivo —que tantas lesiones acabaría causando en los núcleos históricos de las ciudades y en los paisajes turísticos del litoral—hallaron su expresión plástica en el formalismo organicista, promovido por jóvenes como Fernando Higueras, en cuyas casas de la sierra madrileña para intelectuales o artistas progresistas y acomodados, miembros de unas clases medias cada vez más extensas y cultas, se advierte la influencia de Frank Lloyd Wright, o como Antonio Fernández Alba, en cuyos conventos salmantinos para una Iglesia Católica en trance de profunda renovación, acentuada tras la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965), se reconoce la admiración por Alvar Aalto. Sin embargo, el edificio más característico de este momento lo construiría un arquitecto maduro, Francisco Javier Sáenz de Oíza, que con los volúmenes escultóricos de Torres Blancas (1960-1968), un rascacielos residencial de hormigón en la llegada a Madrid desde el aeropuerto, acuñó la representación más elocuente de la prosperidad optimista de la década.

Viviendas Las Cocheras, de Coderch.

Torres Blancas, de Oíza.

Durante la década de los sesenta, el desarrollismo económico halló su expresión plástica en el formalismo organicista. Sobre estas líneas, viviendas Las Cocheras, de Coderch y Torres Blancas, de Oíza.

En contraste, los años setenta fueron escenario de la confluencia de varias crisis simultáneas: crisis económica, inducida por las dos sucesivas escaladas en los precios del petróleo; crisis política, producto de la conflictividad social de los últimos años del franquismo y la tensa incertidumbre que siguió a la muerte del dictador en 1975; y crisis ideológica, resultado de la rebelión juvenil de 1968, que en el terreno de la arquitectura entró en resonancia con las revisiones de los postulados modernos que realizaron Aldo Rossi y Robert Venturi en sus libros de 1966. Los jóvenes arquitectos expresaron su ruptura con la modernidad burocrática de tantos de sus mayores a través de un clasicismo radical, antimoderno o posmoderno, y frecuentemente resumido en pequeños edificios-manifiesto. Así, el clasicismo irónico, sensual y mediterráneo de los catalanes (Ricardo Bofill, Lluís Clotet, Óscar Tusquets); el clasicismo fundamentalista de los vascos (José Ignacio Linazasoro, Manuel Íñiguez, Alberto Ustárroz); y el clasicismo antropológico y etnográfico de los gallegos (César Portela, Manuel Gallego) coincidieron en poner de relieve la vitalidad opositora de la cultura regional en las nacionalidades históricas, en un proceso de afirmación de la identidad de las periferias —que obtendrían instituciones propias de gobierno con la recuperación de la democracia— acentuado por la creación en ellas de nuevas escuelas de arquitectura y asociaciones profesionales.

Sede Bankinter, de Rafael Moneo.

Entre el neorrealismo tecnológico del gimnasio Maravillas, de Sota, y el historicismo contextual de Moneo en Bankinter se produjo durante los años setenta la crisis de la modernidad ortodoxa.

Con todo, el clasicismo que a la larga resultaría más influyente sería el moderado, culto y contextualista de Rafael Moneo, un navarro afincado en Madrid y profesor en Barcelona que construyó en la Castellana madrileña la sede de Bankinter (1972-1977), un edificio refinado y discreto de ladrillo prensado que reunió el respeto a la memoria urbana con la afirmación en sordina de la abstracción moderna. Estas virtudes intelectuales y cívicas alcanzarían su expresión más rotunda y elocuente en el Museo de Arte Romano de Mérida (1980-1986), una obra maestra severa y escenográfica cuyos arcos solemnes sobre la excavación arqueológica proyectaron a Moneo al primer plano internacional, convirtiéndolo en el emblema de la nueva arquitectura española, que por entonces alcanzó extraordinaria popularidad y difusión en el mundo. Durante los años ochenta, en efecto, la arquitectura experimentó en España una gran efervescencia, motivada por la euforia económica de la segunda parte de la década, el generoso patronazgo de la administración pública —en manos socialistas desde 1982— y el auge de las revistas y las exposiciones, que darían a conocer las numerosas realizaciones fuera de las fronteras peninsulares.

La arquitectura lírica y autosatisfecha de estos años se enriqueció con la emergencia de autores dotados de un lenguaje personal: el santanderino afincado en Madrid Juan Navarro Baldeweg, pintor importante y arquitecto de la cúpula ingrávida del Palacio de Congresos de Salamanca; el catalán Enric Miralles, que construyó junto a Carme Pinós el parque-cementerio de Igualada, una obra inspirada, poética y surreal; los andaluces Antonio Cruz y Antonio Ortiz, arquitectos de la sobria y luminosa estación de Santa Justa en Sevilla; o el valenciano Santiago Calatrava, escultor, ingeniero y arquitecto que desde sus estudios en Zúrich y París construyó en España varios puentes de gran potencia plástica.

Gimnasio Maravillas, de Alejandro de la Sota.

Esta floración bulliciosa de talento artístico tuvo su apogeo en 1992, año en que coincidió la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona con una Exposición Universal, conmemorativa del V Centenario del Descubrimiento de América, que tuvo lugar en Sevilla. Ambos eventos aglutinaron muchas energías sociales y culturales, y certificaron la decidida internacionalización del país, subrayada en el terreno de la arquitectura por el trabajo en la península de muchos profesionales extranjeros, entre los cuales el japonés Arata Isozaki, autor del compacto Palau Sant Jordi de Barcelona; el norteamericano Richard Meier, que realizó el neocorbuseriano Museo de Arte Contemporáneo en la misma ciudad; el portugués Álvaro Siza, autor del refinado Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago; y el británico Norman Foster, que construyó con su característica elegancia tecnológica la barcelonesa torre de comunicaciones de Collserola y el metro de Bilbao.

Pero el año 1992 señaló también el final de la euforia, con las dificultades del proceso de integración europea, el crecimiento del paro y los escándalos de corrupción; las torres inclinadas de KIO, dos esquemáticos rascacielos levantados en Madrid por el norteamericano Philip Johnson, serían el mejor símbolo de esta etapa de incertidumbre; y el Museo Guggenheim de Bilbao, un extraordinario volumen escultórico forrado de titanio y proyectado por otro norteamericano, Frank Gehry, la mejor representación de la incorporación de España a la contemporánea cultura del espectáculo.