Umbral de lumbre y sombra

Dilemas formales, de Estocolmo a Nueva York.

En el umbral del año se confunde la lumbre con la sombra. Varios centenarios implacables desgranarán revisiones y nostalgias, enredando el Imperio y el Desastre en la conmemoración polifónica de Felipe II y el 98, y reconciliando el calor con la nieve en la celebración paralela de Federico García Lorca y Alvar Aalto. Las efemérides patrióticas avivarán una melancolía de España que ya asoma en las escaramuzas de la historia o el idioma, y las artísticas harán dialogar el sur con el norte en un año cuyo protagonismo compartirán la Expo de Lisboa y la capitalidad cultural de Estocolmo. Pero las grandes corrientes que modelan el mundo circulan por el subsuelo económico, y en ese escenario colosal se enfrentarán en los próximos meses la esperanza del euro y la incógnita asiática: el desafío y los riesgos de la integración planetaria. La economía global es una realidad física y una construcción intelectual; material y simbólica también, la arquitectura expresa con sus vacilaciones formales la ambigüedad de una época en la que coexisten la extensión de lo universal y la resistencia de lo singular, el esplendor del espectáculo y la oscura tenacidad de la memoria.

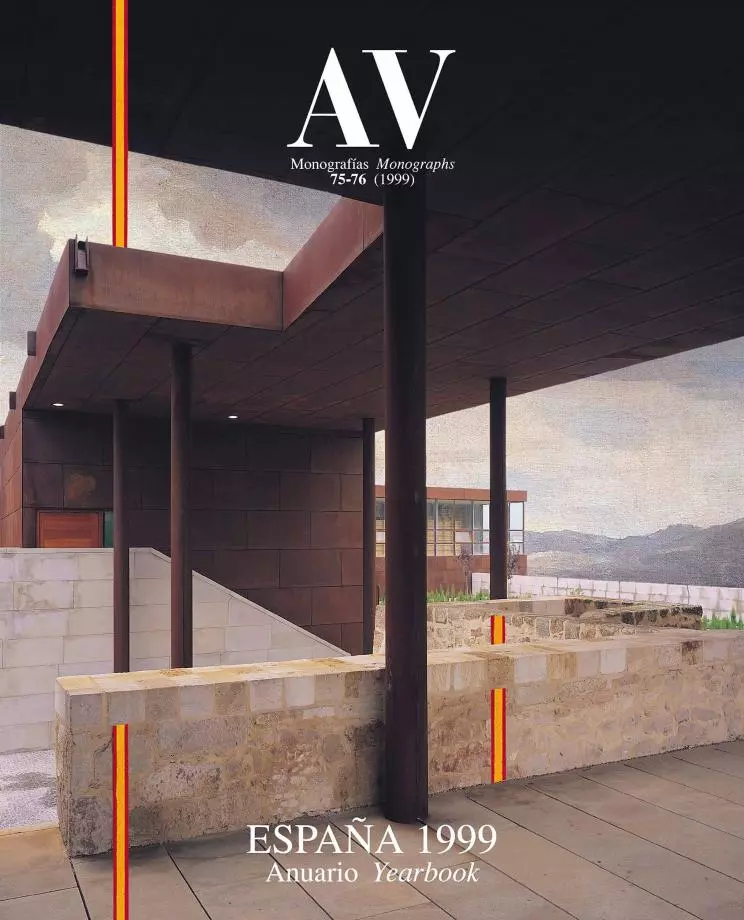

En Estocolmo, Rafael Moneo ha optado por la serenidad: los lucernarios piramidales del Museo de Arte Moderno dibujan un perfil pintoresco y amable en el panorama horizontal de la isla de Skeppsholmen.

El último ejercicio se cerró festivamente con la pirotecnia titánica del Museo Guggenheim de Bilbao, un éxito de crítica y público que ha desbordado las previsiones más optimistas de los vascos; y el actual se abrirá con el sosiego sensato del Museo de Arte Moderno de Estocolmo, cuya inauguración el día de San Valentín dará comienzo a los festejos de la capitalidad cultural en la ciudad escandinava. Entre las formas explosivas del californiano Frank Gehry y los volúmenes sobrios del navarro Rafael Moneo hay algo más que la distancia de la sensibilidad o del lenguaje; los dos museos de arte expresan de manera extrema y ejemplar las dos actitudes que solicitan simultáneamente el ánimo colectivo y la voluntad del arquitecto: el esfuerzo por integrarse en la cultura global del espectáculo y la tentación de refugiarse en los paisajes familiares de la memoria. Las instituciones y las ciudades eligen entre el estrépito y la sordina; y los arquitectos procuran ajustar su diapasón al rumor de los tiempos y a los ecos del lugar, alternando, como el propio Moneo, gritos y susurros: el fragor deslumbrante y hermético del Kursaal de San Sebastián, dos prismas colosales, inclinados y translúcidos que ya levantan su estructura en la desembocadura del Urumea, y el murmullo en penumbra del museo de Estocolmo, cuyos lucernarios piramidales dibujan un perfil pintoresco y amable en el panorama horizontal de la isla de Skeppsholmen.

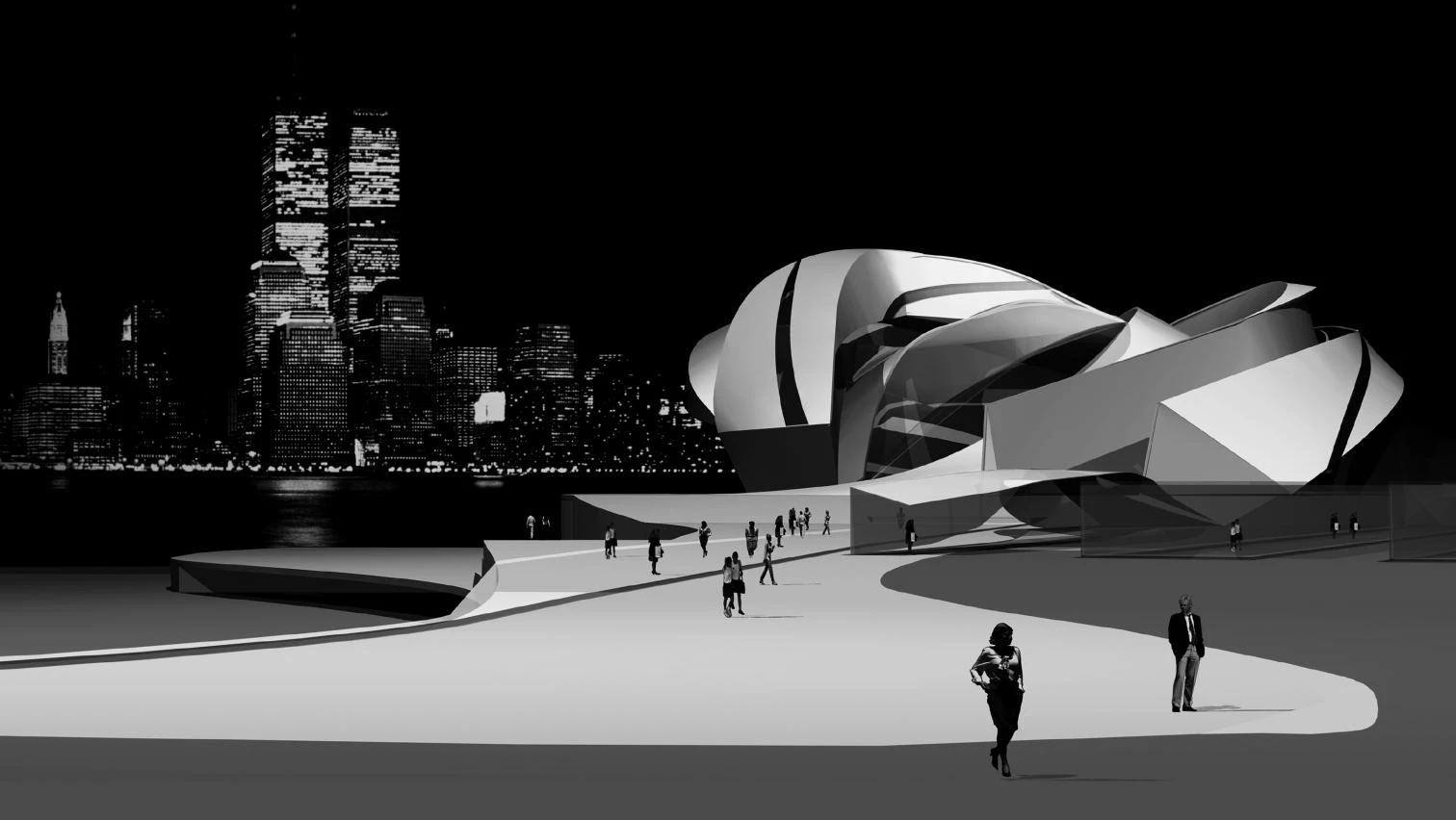

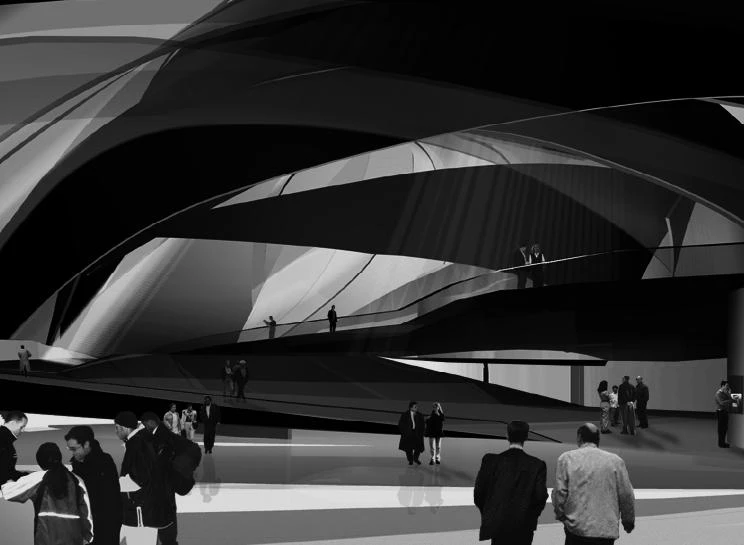

En Nueva York, los destellos fulgurosos del proyecto museístico de Peter Eisenman para la terminal de ferries de Staten Island, y la elegancia apagada de la propuesta de Yoshio Taniguchi para la ampliación del Museo de Arte Moderno, marcan también los extremos de una polémica cultural y arquitectónica que enfrenta espectáculo y memoria.

El silencio de Estocolmo no es sólo atributo del arquitecto, que ha sabido levantar la voz en el mismo País Vasco donde se escuchan los clamores mediáticos del Guggenheim; tampoco es algo específicamente escandinavo: el propio maestro de Moneo, Jørn Utzon, construyó en Sidney el edificio más elocuente del continente australiano, y fue otro danés, Johan Otto von Spreckelsen, el que levantó en París el Gran Arco de La Défense; y en lo que toca a museos de arte, tanto el que sirvió a Copenhague para celebrar su capitalidad cultural en 1996 como el que está terminando en Helsinki el norteamericano Steven Holl se aproximan más al ruido que al rumor. La condición plácida del museo de Estocolmo proviene más bien de la sintonía entre la capacidad de Moneo para interpretar lo que un lugar requiere y las demandas simbólicas morigeradas de una sociedad igualitaria y satisfecha como la sueca, que no necesita demasiada arquitectura. Aquí, los lucernarios serenos ya usados en la Thyssen coronan racimos compactos de salas rectangulares y cuadradas, enhebradas por una larga galería luminosa, y el conjunto compone un paisaje pacífico y ameno bajo la cúpula tendida de la iglesia vecina.

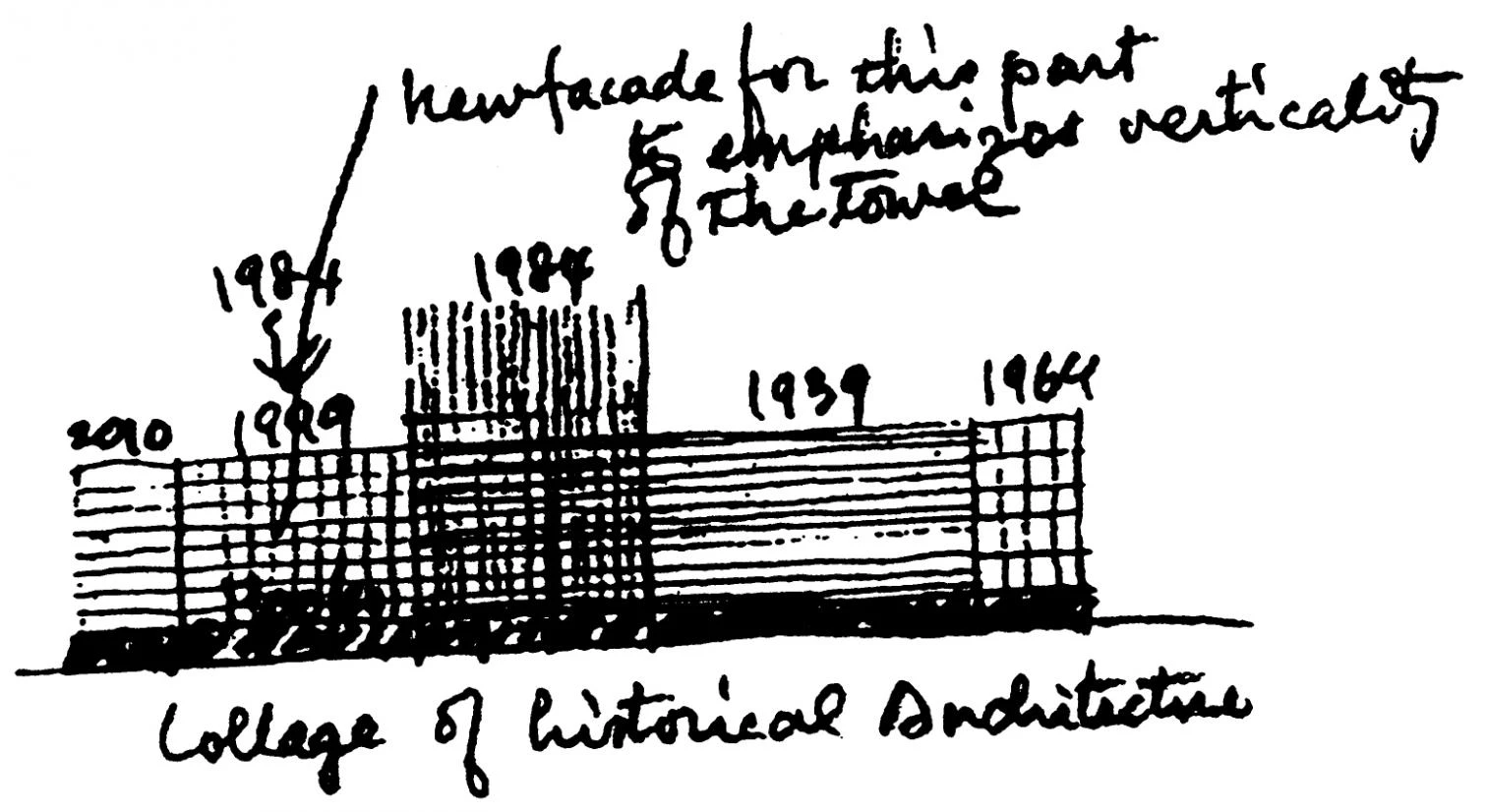

Bilbao y Estocolmo ilustran bien los polos del debate cultural contemporáneo; y es significativo que los dos últimos grandes proyectos de una Nueva York en ebullición renaciente se sitúen en idéntica oposición retórica. La terminal de ferries de Staten Island, coronada por un museo de artes y ciencias, levantará enfrente deManhattan un espectacular volumen alabeado diseñado por el neoyorquino Peter Eisenman; y la ampliación del Museo de Arte Moderno remodelará esta institución mítica con una serie de construcciones escuetas de vidrio y pizarra proyectadas por el japonés Yoshio Taniguchi. El edificio de Eisenman, que es el primer gran encargo del arquitecto en su ciudad, anuda los trayectos de ferrocarril, automóviles y autobuses con los muelles de los barcos, y extiende los flujos del tráfico para conformar los volúmenes del museo, en un gran gesto de movimiento detenido cuya ambición figurativa es sólo comparable a la terminal de la TWA, el gran pájaro de hormigón que Eero Saarinen construyó hace casi cuatro décadas. Por su parte, el proyecto de Taniguchi, vencedor en un concurso restringido, amplía y reordena el MoMA con extraordinaria sensibilidad minimalista, articulando las diferentes piezas del museo y añadiendo otras con una precisión histórica y urbana que lo hace a la vez un homenaje a la tradición moderna de la institución y una intervención exquisita y anónima en la densa trama del centro de Manhattan.

Cortesía de Oriente

El triunfo de Taniguchi en el concurso del Museo deArte Moderno de NuevaYork, el encargo más codiciado de los últimos tiempos, es sólo la expresión más visible de una marea de fervor asiático. La Bolsa de Tokio puede sufrir un descalabro en el año que comienza, pero eso no afectará a la cotización de los arquitectos japoneses. Formado en Harvard y poco conocido fuera de su país, Yoshio Taniguchi, de 60 años, consiguió la victoria frente a adversarios tan formidables como los suizos Herzog y De Meuron, autores del proyecto de la nueva Tate Gallery londinense, y el decano de Arquitectura de la Universidad neoyorquina de Columbia, Bernard Tschumi. Su propuesta para el MoMA hace gala de la exactitud minuciosa, la elegancia convencional y la cortesía urbana que ha caracterizado la obra de otros japoneses transpacíficos, como Arata Isozaki en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles y Fumihiko Maki en el Centro de Artes Visuales de San Francisco, y ha sido seleccionada sólo unos meses después de que su compatriota Tadao Ando consiguiese vencer en el otro gran concurso norteamericano del año, el Museo de Arte Moderno de Fort Worth, en Texas, junto al Museo Kimbell de Louis Kahn. Si la japonesa Kazuyo Sejima llegara a imponerse a Peter Eisenman, Zaha Hadid, Helmut Jahn y Rem Koolhaas en el concurso del IIT en Chicago —un edificio frente al Crown Hall de Mies van der Rohe que espera ser el emblema de la recuperación arquitectónica de la ciudad—, los japoneses habrían logrado un hat trick en tres lugares sagrados de la cultura moderna americana. Como se ve, si los inversores tuvieran tanta confianza en los bancos japoneses como las instituciones americanas en sus arquitectos, los brokers de Tokio no tendrían motivos de preocupación.

En Nueva York, los destellos fulgurosos de Staten Island y la elegancia apagada del MoMA marcan los extremos de la polémica que enfrenta espectáculo y memoria. Entre las hogueras expresionistas y los témpanos cristalográficos transitarán también los gritos y susurros de un año indeciso en el umbral de la lumbre y de la sombra.