Almendra con guirnalda

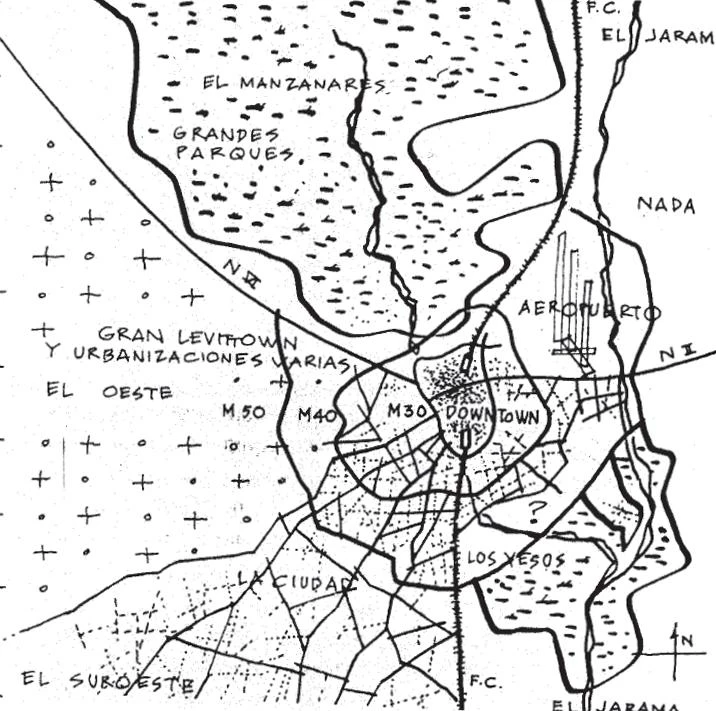

Los tres anillos de tráfico que rodean Madrid caracterizan de forma relevante su cartografía y compensan la vocación radial de su viario.

Hay imágenes que alteran violentamente nuestra forma de mirar. La visión desde el espacio de nuestro planeta azul transformó súbitamente la percepción universal del mundo, cuya naturaleza unitaria y delicada se fijó desde entonces nitidamente en las conciencias y en las retinas. De similar manera, los procedimientos de representación de la arquitectura, la ciudad y el territorio arrojan tanta información sobre lo representado como sobre los autores de las imágenes. Entre la perspectiva renacentista y las representaciones infográficas, o entre la cartografía medieval y la fotografía aérea contemporánea no existe sólo un abismo técnico y científico: hay también un abismo simbólico, que se abre entre las miradas y las intenciones. Cada época mira y registra de distinta manera; y cada época ve cosas diferentes.

Madrid ha sido visto de muchas formas, pero hay una reciente que se me antoja especialmente significativa: me refiero a ese plano de la ciudad en el que el cinturón de autopistas figura como el rasgo cartográfico más relevante, y que en diferentes versiones se ha publicado por la prensa durante los últimos años, habitualmente en relación con la terminación de la M-30, el cierre de la M-40 o el trazado de la M-50 —los tres anillos sucesivos que rodean la ciudad—. Para aquellos habituados a entender Madrid como kilómetro cero de las carreteras radiales (con un nudo en la Puerta del Sol que el trazado del metro contribuía a reforzar), la visión de lo que los urbanistas llaman ‘la almendra central’, rodeada de la madeja vertiginosa de la M-30 y el cableado tentativo de los siguientes halos periféricos, ha tenido que suponer un trauma perceptivo: esta almendra mística provoca el pánico o la conversión.

El mapa de la capital permite leer su trama como una almendra rodeada por la M-30 y una segunda guirnalda, construida sólo en parte, que une los núcleos urbanos surgidos junto a las vías de penetración.

Desde su Pantocrator automóvil, donde la corteza de la almendra ha sido sustituida por la maraña atareada del tráfico, el nuevo Madrid contrasta vivamente con la que fue su imagen más persuasiva durante los setenta: el esquema multicolor de las líneas del metro, en cuya abstracción geométrica y exacta se vertía el pulso regular de la ciudad. La sístole y la diástole cotidianas tenían su origen en el corazón solar y subterráneo de las correspondencias, y la población circulaba por una red ruidosa y muda de ganglios eléctricos. Ni siquiera la construcción de los puentes y túneles de los bulevares periféricos alteraron la percepción de Madrid como un lugar radial; pero la autopista anular M-30, cerrada al fin por el norte con tres tímidas hebras paralelas, lo cambiaría todo.

Nuestro Madrid, que inició su andadura democrática con el gesto romántico de la supresión del paso elevado de Atocha, ha entrado en los noventa engalanado con varias guirnaldas de autopistas, que cuelgan del cuello de la ciudad cartográfica con el amable descuido de los caciques del Pacífico o los corredores de Fórmula 1. Entre las rosas de asfalto de los lazos y el laurel enredado de los nudos late todavía un centro almendrado y cordial, hendido por una vaguada vertebrada y castellana. Sin embargo, la circulación de la urbe ha devenido periférica. En los años de economía flaca se quiso curar a Madrid con acupuntura urbana; en la próspera segunda mitad de los ochenta, se ha tratado a la ciudad con cirugía de circulación extracorpórea: en una década se ha pasado de la medicina alternativa a la terapia de gran hospital. El urbanismo de la reparación y la continuidad ha sido sustituido por el urbanismo de la autopista y el enclave.

Ante la fuerza simbólica y polémica de la almendra con guirnaldas palidecen las imágenes arquitectónicas de los últimos años madrileños. Algunas hay, con todo, que merecen mención, y las más significativas de ellas se sitúan en los dos extremos de la hendidura entre los cotiledones, ese torrente de tráfico que recorre Madrid de norte a sur, y que merece ser el río de la ciudad con más derecho que el anónimo Manzanares. En el norte es imprescindible glosar los últimos rascacielos de oficinas; en el sur, las rehabilitaciones de viejos edificios para alojar museos nuevos. Entre esos dos polos emblemáticos del dinero y la cultura —el sur del ocio y el norte del negocio— transita todavía la vida de Madrid.

Al norte de la Castellana, la torre Picasso se levantó en la segunda mitad de los ochenta como una fiel representación de la opulencia y el optimismo económico de esos años. Proyectada tiempo atrás por un arquitecto ya fallecido, Minoru Yamasaki, su perfecta banalidad y su adecuada localización en un no-lugar paradigmático (el polígono Azca) hicieron de este edificio, el más alto de la península, la sede más codiciada por las oficinas de representación. Inscrita sin notoriedad en el perfil ciudadano, sólo su espectacular iluminación nocturna, que reforzaba la elegante coronación introducida en el proyecto por Genaro Alas, pudo rescatarla de la trivialidad. Ahora, el torpe volumen diurno de la torre se transfigura fantasmagóricamente durante la noche, para levantarse como un fuste aéreo y esbelto cuya blancura cegadora describe los firmamentos pálidos y exactos del dinero.

Con las sedes corporativas al norte (arriba) y la estación de Atocha al sur, el paseo de la Castellana divide la ciudad en dos. Entre los proyectos residenciales surgidos junto a la M-30 durante los años ochenta destacan las viviendas de Francisco Javier Sáenz de Oíza (abajo). Colmatada esta vía de circunvalación, el cinturón de la M-40 será otro nuevo escaparate de un Madrid que está aún por construir.

Si la torre Picasso representó la prosperidad de los ochenta, las torres inclinadas de KIO en la Plaza de Castilla reflejan eficazmente la crisis económica y política del final de la década. Diseñadas por los norteamericanos Philip Johnson y John Burgee para la Oficina de Inversiones de Kuwait, que posee en España intereses considerables, todo en ellas parece estar en crisis. Está en crisis el país inversor, todavía no recuperado de la invasión, la guerra y la destrucción generalizada, y donde se han frustrado las esperanzas y promesas democratizadoras formuladas con ocasión de la intervención occidental; están en crisis sus intereses en España, enredados en un laberinto sin salida; está en crisis la propia España, sumida en un periodo de ajuste económico, descolgada del grupo de cabeza en Europa y crecientemente desmoralizada con sus políticos; está en crisis el sector inmobiliario, paralizado por la incertidumbre, y que ha visto tambalearse a gigantes de la talla de Olympia y York; están en crisis, en fin, los mismos arquitectos de las torres, que después de una ácida separación esmaltada por un sinnúmero de litigios jurídicos han declarado su oficina en quiebra.

Esas torres inclinadas, que recibieron el nombre pomposo de Puerta de Europa, ilustran bien lo inestable de los sueños europeos y lo inseguro de la opulencia reciente. Mal recibidas en ambos lados del Atlántico —arquitectos madrileños y neoyorquinos han unido sus voces para denunciar la grosera factura de las torres y la insensibilidad urbana de su ubicación—, lo cierto es que, pese a no hallarse todavía terminadas, se han insertado en el perfil lejano de la ciudad con una rotunda elocuencia. Aunque pueda lamentarse lo crudo del gesto, es difícil negar que forman ya parte de la silueta característica de Madrid. Y esa su inclinación retórica recoge a un tiempo las fantasías de la España olímpica y el despertar del sueño.

En el extremo sur del eje de la Castellana, un hospital y un palacio convertidos en museos ilustran bien los límites y las esperanzas de la cultura madrileña y española. El Reina Sofía, un viejo hospital transformado en museo y centro de arte —en el que intervinieron Antonio Fernández Alba, José Luis Íñiguez y Antonio Vázquez de Castro—, ha presentado su colección permanente sólo un mes antes de que se inaugurase la Colección Thyssen, alojada por un periodo de diez años en el palacio de Villahermosa, remodelado por Rafael Moneo. Muy próximos al Museo del Prado, el Reina Sofía y la Thyssen se proponen cerrar con él un mágico triángulo de las artes. Sin embargo, y en contraste con la abrumadora dimensión y riqueza de los fondos del Prado, Reina Sofía y Thyssen son sólo dos proyectos: un proyecto de colección y un proyecto de permanencia; el primero manifiesta dolorosamente las oceánicas lagunas de nuestra cultura visual en el último siglo; el segundo expresa ostentosamente la voluntad testaruda de colmarlas, por disparatadamente costoso que pueda ser. En esa arritmia ciclotímica reside quizá la naturaleza ignorante y cortesana de esta ciudad.

El Reina Sofía oculta sus miserias patrimoniales y programáticas tras unos ascensores de vidrio, diseñados por el británico Ian Ritchie, que lo hacen una caricatura del Centro Pompidou; el Museo Thyssen enmarca su colección acorazada y ecuménica en una bombonera palaciega, sobria y exquisita, que recuerda a cada paso la dimensión económica de las obras y la ingeniería financiera de la operación. En ambos casos, el placer o el desencuentro estético está recorrido por el temblor venial de la codicia o el asombro: el arte se presenta como el lujo definitivo de decadentes y modernos, que navegan como escualos impecables entre las lunas templadas y los estucos rosas.

Si la torre Picasso y las torres de KIO se levantan en el perfil físico de Madrid, el museo Reina Sofía y el museo Thyssen lo hacen, con idéntico aplomo, en su perfil simbólico, agrupados como están en torno a la piedra imantada del Prado, auténtico núcleo imaginario de la almendra y corazón frutal de la ciudad. Frente a su rotunda presencia palidecen otras intervenciones, algunas más visibles y otras más críticas para el futuro competitivo de la metrópoli, pero ninguna tan representativa de su ambigüedad esencial como esas torres del norte y esos museos del sur.

Así, las grandes operaciones vinculadas al transporte —la gran sala hipóstila de la estación de Atocha y las hectáreas interminables del Ferial, junto a un aeropuerto de Barajas que reclama a voces su ampliación— poseen una escala física muy superior a su escala simbólica; las dotaciones deportivas —la peineta hermosa e impávida del estadio de atletismo de la Comunidad o la megaestructura de la remodelación del Bernabéu— carecen, bien de la localización central, bien de la novedad programática que podría insertarlas en la conciencia ciudadana; el clasicismo venturiano e irónico del nuevo edificio del Congreso y el pragmatismo posmoderno y contenido del nuevo Senado resultan oscurecidos por su común condición de ampliaciones y la visibilidad amortiguada de las instituciones que albergan; y a las más recientes incorporaciones al perfil canónico de la ciudad sobre la cornisa poniente —el prescindible faro de Moncloa o la insólita cúpula realzada de la testaruda catedral de la Almudena— les falta, por último, el refinamiento proyectual que exige la dignidad del entorno.

Significativamente, el único edificio de los últimos años que ha despertado pasiones polémicas es el ruedo de la M-30, un conjunto de viviendas al que su condición doméstica debía resguardar de la atención pública, pero cuya localización en la autopista de circunvalación ha situado en el centro del interés general. Y es que ese anillo acelerado y populoso es hoy nuestra plaza mayor; y en esa guirnalda atareada de la almendra hemos aprendido otra forma de mirar. Cuando la contemplamos desde el aire o la vemos representada en las nuevas cartografías, es difícil evitar la convicción vertiginosa e indeleble de que esa madeja rumorosa de trayectos es la visión más genuina de Madrid.