El pasado fue un siglo seglar. La redundancia etimológica no remite sólo al declive de lo sagrado en el siglo XX; subraya igualmente la temporalidad exacerbada de su aceleración histórica. Si vivimos en el siglo nos sabemos fuera de la clausura religiosa, y por tanto arrojados al flujo torrencial de lo contemporáneo. Seculares o laicos, y redimidos de la tutela del credo y la metafísica, los supervivientes de este siglo carnicero hemos aprendido a tolerar el desencanto del mundo y la muerte de Dios. Habitando en el espacio como griegos y existiendo en el tiempo como hebreos, los occidentales hemos construido una civilización técnica que ha urbanizado el planeta y puesto los medios para desurbanizarlo. Ante esta victoria y catástrofe del espíritu, la mutación de las iglesias en acervos identitarios de las comunidades geográficas o étnicas ha reducido la religión a una herramienta del conflicto entre civilizaciones —como en estos tiempos descreídos y cínicos se denomina la recomposición del atlas del imperio— y el culto a una costumbre de clases subalternas.

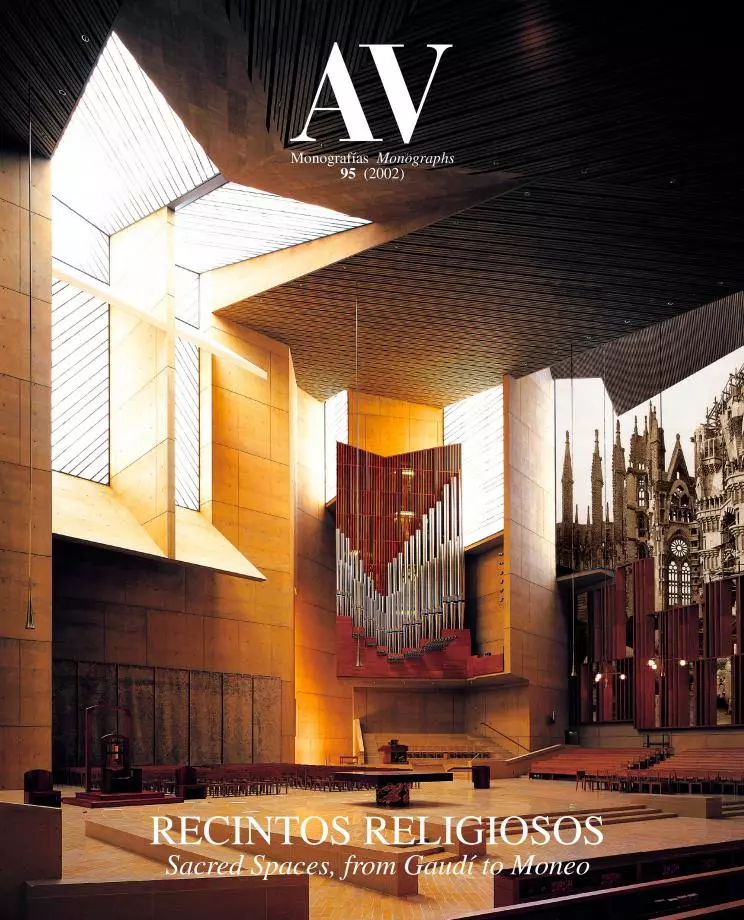

Entre la piedad ensimismada del Gaudí enclaustrado en el obrador de la Sagrada Familia barcelonesa y el agnosticismo cosmopolita del Moneo que levanta los pliegues de hormigón de la Catedral de Los Ángeles hay un siglo de espacios sagrados más producto de la historia de la arquitectura que de la historia de las religiones, y más alimentados con energía espiritual por su vinculación a una doctrina estética que por su adaptación a una coreografía litúrgica. Cristianos en su mayoría —ya que es en este ámbito cultural donde emerge la modernidad secular— estos templos y cementerios dibujan un paisaje de fragmentos reticentes que contradicen el ateísmo militante de algunas vanguardias, pero que también confirman la implosión colectiva de la fe religiosa. Del romanticismo naturalista nórdico al clasicismo plástico meridional, y del laconismo reductivo de los ascetas a la locuacidad persuasiva de los predicadores, las formas del culto en el siglo pasado se deslizaron por la pendiente del culto a las formas, celebrando el rito sin ritual de la verdad artística.

En su último trecho, la arquitectura religiosa estalla en astillas heteróclitas que se extienden desde las colosales iglesias consagradas al espectáculo de masas hasta las anónimas capillas multiconfesionales de los aeropuertos, desde el lenguaje de autor hasta la teología amateur, y desde la instalación artística hasta el paisajismo minimalista. Imago mundi de un mundo secular, cuerpo divino de un dios escéptico, y recinto místico de un misterio intrascendente, esta arquitectura sagrada cree sólo en el culto deliberado del espacio, en la disciplina minuciosa del material y en la religión exigente del detalle. Exquisitas y acaso prescindibles, sus obras episódicas se ofrecen como santuarios de su propia perfección; pero el temblor violento de la fe reside ya en otros tabernáculos, en las madrazas coránicas de las mezquitas unánimes o en la pedagogía política de los museos del holocausto. Habitantes de un continente laico, vecinos de teocracias islámicas y sometidos al fundamentalismo cristiano transatlántico, los europeos entramos en el siglo XXI sin saber si la espiritualidad que para él reclamó Malraux será finalmente luminosa u homicida.