La gravedad del arte

Estéticas del riesgo y accidentes simbólicos.

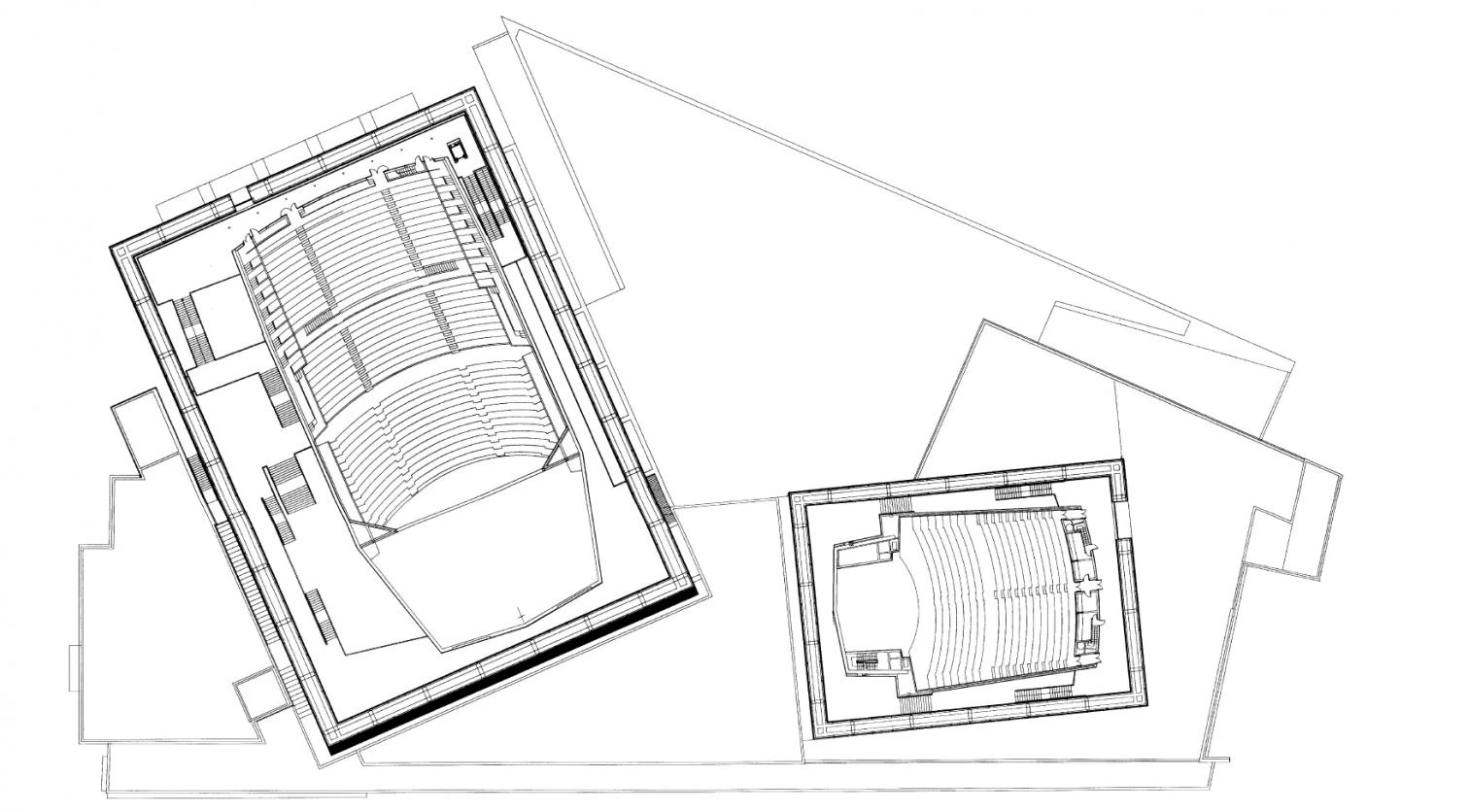

Con sus cubos inclinados y translúcidos, el Kursaal de San Sebastián es el mejor proyecto de Rafael Moneo desde Mérida, y sin duda el más arriesgado, en lo formal y en lo constructivo, de su dilatada trayectoria.

Cenamos juntos un sábado. Pocas horas después se derrumbaba la escalera del auditorio en obras del Kursaal, y Rafael Moneo sufría aquel domingo 20 de abril el primer revés de su vida profesional. Durante la cena habíamos hablado de Benjamín de Tudela, el famoso viajero judío que recorrió en el siglo XII el Oriente Próximo —a donde Moneo se desplaza regularmente para supervisar la construcción del Bazar de Beirut—, y en los días siguientes encontró un hueco en el remolino de compromisos provocado por el hundimiento para hacerme llegar un ejemplar en hebreo, castellano y euskera del libro de su remoto paisano. A Benjamín de Tudela se refiere el hermano teólogo de Peter Eisenman en su monumental y heterodoxo James, Brother of Jesus, que Moneo tiene ahora en su mesa de lectura, y con este predecesor de Marco Polo me había cruzado yo también en el libro de Paul Zumthor, Babel ou l’inachèvement, una obra luminosa y sugerente que el medievalista y poeta francés dejó apropiadamente inacabada a su muerte en 1995. Leyendo el relato del viajero de Sefarad a la diáspora judía, la atención se distrae, solicitada a la vez por las reflexiones de Zumthor sobre la construcción del mito babélico y por las cuitas de nuestro Rafael de Tudela en su obra más audaz.

Moneo ha sufrido el primer revés de su carrera precisamente en su edificio más experimental. El desplome de la escalera del auditorio del Kursaal pone de manifiesto lo vulnerable de la técnica contemporánea.

Las dos únicas arquitecturas que aparecen en la Biblia son antitéticas: el Templo de Salomón es, como corresponde, obra de Dios; pero la Torre de Babel es una construcción humana: la confusión de lenguas y la dispersión de sus artífices son el castigo divino a una tan osada invasión de competencias. El templo apolíneo y la torre dionisíaca perviven en la historia como mitos antagónicos, y llegan hasta nuestro siglo en la oposición entre las geometrías herméticas, materiales y graves que se extienden desde Mies van der Rohe hasta Jacques Herzog, y las formas desafiantes, pictóricas e ingrávidas que emplean desde Le Corbusier hasta Rem Koolhaas. El templo se somete a la ley divina lo mismo que a las leyes de la naturaleza, pero la torre se subleva frente a ellas; en su esfuerzo antigravitatorio por alcanzar el cielo se enfrenta tanto a Dios como a las leyes físicas, y el viajero Benjamín de Tudela describe con precisión sucinta las huellas dejadas por el inútil empeño: las ruinas de Babel la Antigua y los restos cerámicos de su torre espiral. Este zigurat es, para Zumthor, emblema de la condición inacabable de cualquier obra humana, de la belleza y el riesgo de la empresa, y de la melancolía esencial de su ruina inevitable y anunciada.

En ese marco sagrado, cósmico y entrópico, las tribulaciones de Rafael Moneo por el fallo de unas soldaduras adquieren una dimensión simbólica: son a la vez penitencia por el atrevimiento, justicia poética ante el desafío a la gravedad, y admonición que anticipa la destrucción última de la arquitectura. Más allá de las irremediables atribuciones de responsabilidad en una obra coral, más allá de la vulnerabilidad inesperada de la técnica contemporánea, y más allá también de la imposible extirpación del azar en un empeño humano, el pequeño gran accidente del Kursaal es un recordatorio de la condición material y mortal de los edificios y sus autores. Pero quizá la naturaleza del arte y de la vida resida a fin de cuentas en la insumisión a la norma que somete la materia a la gravedad y los cuerpos al polvo: acaso la libertad esté en la ligereza. Y pese a todo, la gravedad severa nos derrota siempre: se revisan los vehículos, pero un autobús derrapa y se despeña; se vigilan los embalses, pero un dique cede y un río se envenena de lodo; se comprueban los andamios, pero «un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza», como resumió César Vallejo con ira apocopada. Nos sublevamos contra el azar, pero el azar nos vence: el ala de una mariposa provoca una tormenta, el clavo de una herradura decide la suerte de una batalla, y el anclaje de un cable determina la estabilidad de una construcción.

En el territorio del arte coexisten el riesgo y la belleza. También el escultor Eduardo Chillida vio desplomarse una de sus piezas, tras ceder los anclajes que la suspendían en el parque barcelonés de la Creueta del Coll.

El Kursaal es una obra excepcional, la mejor de Moneo desde Mérida, y lo es porque ha corrido en ella riesgos emocionantes. El maestro ha conocido tardes de gloria con faenas cautelosas, pero en San Sebastián la plaza y su pundonor le han hecho arrimarse con un arrojo impropio de su condición de figura, cuajando su proyecto más juvenil, lírico e ingrávido. Aunque no hay que confundir los riesgos estéticos con los físicos, el puntazo que Moneo ha recibido a media faena nos recuerda a muchos que vemos los toros desde la barrera, sin temer otras cornadas que las de las erratas, como denuncia amargamente Kitaj en el repudio pictórico de la crítica que ahora se expone en el Reina Sofía; y ese revolcón doloroso es también un espejo oscuro en el que deberían contemplarse muchos sedicentes maestros que han reducido el arte a una rutina grave. Los pastores nómadas del Génesis contemplaban con desconfianza la cultura urbana y el riesgo de la técnica; para ellos, la Torre de Babel representaba la aventura insensata de la autonomía humana, peligrosa e impía en su desafío del cielo. En una glosa del episodio bíblico, los constructores de Babel lanzan flechas hacia el cielo desde lo alto de la torre inacabada, y las flechas vuelven a caer sobre ellos manchadas de sangre. Y es que quizá no es posible ganar el cielo del arte sin herirlo y sin herirse.

Estéticas del riesgo

La voluntad experimental de algunos de nuestros mejores arquitectos, ingenieros y artistas ha sido golpeada por una fatalidad que ha transformado los riesgos estéticos en riesgos físicos. Enric Miralles, cuyas formas inestables han sido siempre más admiradas por sus colegas que por el público, sufrió un duro golpe con el hundimiento hace un lustro de la cubierta del Palacio de los Deportes de Huesca, que cedió al fallar la sujeción de un cable, pero su energía testaruda consiguió completar el edificio con otra cubierta diferente, también diseñada por él. Rafael Moneo, que ha tenido que soportar la áspera incomprensión de muchos ante el vanguardismo de los cubos inclinados y translúcidos de San Sebastián, ha venido a padecer un traspiés en la ejecución de éste su edificio más experimental. Y la pareja formada por el ingeniero José Antonio Fernández Ordóñez y el escultor Eduardo Chillida, que ya fueron objeto de una polémica pública interminable durante los setenta, cuando propusieron colgar la Sirena varada del puente madrileño de Juan Bravo —lo que finalmente se llevó a cabo después de seis años de controversia—, han visto hace sólo unos días, el pasado primero de mayo, cómo una pieza semejante de hormigón armado, suspendida en el parque barcelonés de la Creueta del Coll, se desplomaba sobre unos visitantes tras ceder sus anclajes. Construcciones escultóricas o esculturas construidas, todas estas obras exploran el terreno sin roturar que se extiende entre la arquitectura y la escultura convencional, un territorio violento donde coexisten el riesgo y la belleza.