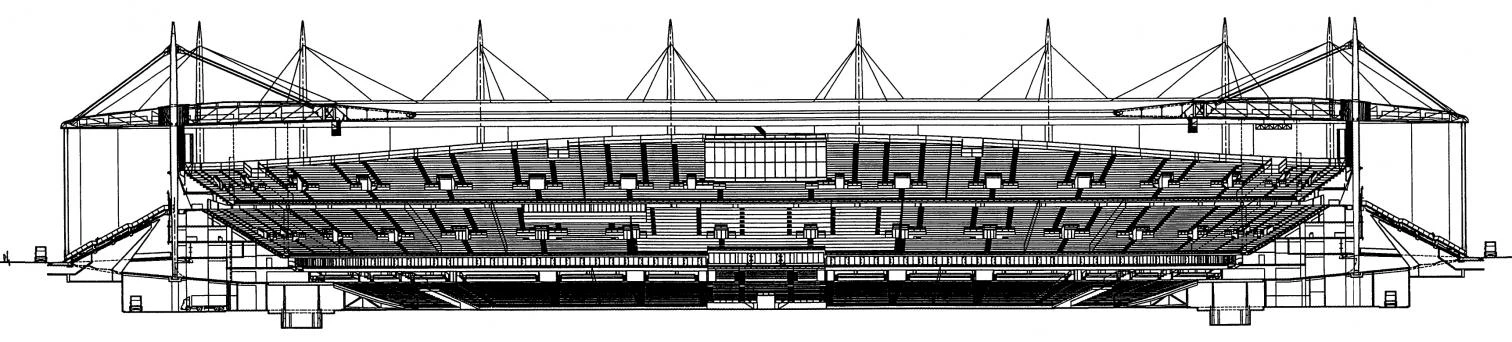

Con su planta elíptica y el leve dosel metálico que protege las gradas, el estadio parisino de Saint-Denis es una eficaz representación arquitectónica del fervor solidario del espectáculo deportivo.

Metálico, liviano y carenado, el Estadio de Francia se asemeja a un platillo volante. Posado entre las autopistas y las vías de la Plaine-Saint-Denis, este gran vehículo espacial erizado de escaleras tiene capacidad para 80.000 personas; pero el próximo 12 de julio abducirá a la mitad de la población del planeta. Muchos se aproximan a estos encuentros en la última fase con una fe tenaz en la comunión unánime con el icono esférico; otros, fatigados con esta ominosa odisea del estadio, fantasean con un 4 de julio que señale el levantamiento frente a la dependencia alienante del deporte a distancia. Mientras no llegue ese día de la independencia, millones de humanos nos someteremos fascinados al rapto coral de las pantallas replicantes, huéspedes voluntarios de un espectáculo ritual que nos diluye en un pulso emotivo, convulso y universal.

En la tradición colosal de los Grands Projets, y construido en dos años y medio con un coste de alrededor de 70.000 millones de pesetas, el estadio es un formidable logro de la ingeniería, pero también una muy apropiada representación arquitectónica del fervor solidario del espectáculo deportivo. Su planta elíptica y casi circular expresa bien la condición unitaria del escenario, que las cámaras reproducen hasta el infinito, y su visera ingrávida en forma de halo protege las tribunas con un dosel único y cerrado, coronando el conjunto con un anillo aéreo, resplandeciente y sagrado. Proyectado por el equipo de arquitectos Macary, Zublena, Regembal y Constantini (MZRC), el monumental edificio se levanta en la periferia de París, próximo a la abadía de Saint-Denis, donde están enterrados los reyes de Francia; pero esta ubicación simbólica no es tan importante como la realidad física del emplazamiento, un degradado retal urbano rodeado por ejes de comunicación.

El estadio, que el socialista Michel Rocard quiso situar en Melun-Sénart, a 35 kilómetros de París, terminó construyéndose en Saint-Denis por decisión del gobierno conservador de Éduard Balladur, que a finales de 1993 convocó el concurso de proyectos donde el equipo MZRC se impuso, entre otros, a Jean Nouvel. Frente a la tendencia a localizar las grandes instalaciones deportivas fuera de la ciudad, aquí se quiso utilizar la cuantiosa inversión pública para regenerar una zona deteriorada, limpiando los suelos contaminados por los residuos de antiguas fábricas, enterrando parcialmente una autopista, y asignando una suma adicional de 40.000 millones de pesetas para construir dos estaciones del ferrocarril de cercanías y reformar una de metro, de manera que al estadio se llegase fundamentalmente a través del transporte público. De hecho, y en contraste con los interminables aparcamientos que rodean los estadios americanos, el de Saint-Denis tiene sólo 6.000 plazas para vehículos privados, y los asistentes a la inauguración recibieron, junto con su entrada para el partido, un billete de cercanías.

Acostumbrados a contemplar los estadios como conflictos urbanos, ruidosos en los partidos y aún más en los conciertos, e inevitablemente causa de atascos circulatorios en sus inmediaciones, resulta refrescante ver que también pueden emplearse para mejorar la calidad del tejido ciudadano; y no pocas decisiones del proyecto se entienden en esa clave de reformismo esforzado y optimista. El estadio, que puede acoger asimismo competiciones de atletismo retrasando las gradas inferiores, responde al modelo latino de forma elíptica en torno a la pista de carreras, frente al modelo anglosajón de tribunas adosadas a los límites de un campo de juego rectangular; pero en lugar de optar, como en la propuesta de Jean Nouvel, por gradas muy pendientes y muy próximas al terreno, aquí se ha preferido un graderío tendido y plácido, sustituyendo la pasión de la olla por la comodidad y la seguridad del cuenco; y ante la pragmática tendencia norteamericana y japonesa a cubrir la totalidad del recinto con estructuras permanentes o móviles de abanico, pupila o diafragma —lo que garantiza la celebración del evento por entero al margen de la meteorología, tranquilizando así a televisiones y anunciantes—, en Saint-Denis se ha elegido la protección de los espectadores con una amplia marquesina que sin embargo no impide la circulación libre del aire y la iluminación natural.

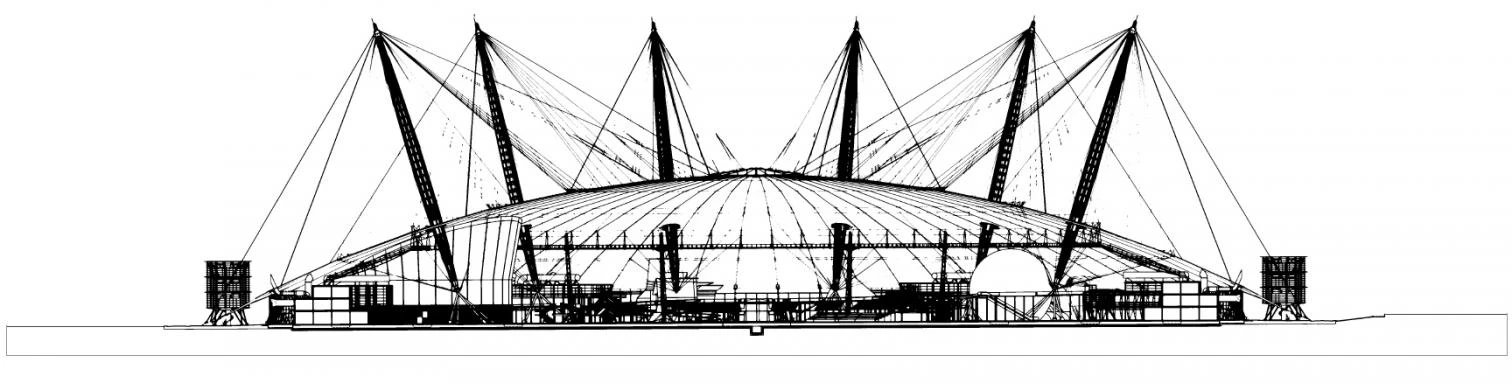

La Cúpula del Milenio en Londres es otro gran recinto de ocio y espectáculos de planta circular y cubierta suspendida por mástiles, que en este caso sostienen una gigantesca lona de reminiscencias circenses.

Sin duda es el dosel anular el elemento más característico del estadio, y el que mejor expresa su carácter. Suspendido de 18 mástiles, el delgado anillo de metal cubre como un porche gigantesco las escaleras que se proyectan más allá de la fachada de malla de acero, y se extiende sobre las gradas hasta los límites del césped. El anillo, que lleva incorporados en su borde interior los focos y la megafonía, se cierra tanto sobre el terreno de juego que ha debido usar vidrio en sus últimos segmentos, a fin de hacer más homogénea la iluminación del campo; utilizado también como reflector de la luz artificial, el resplandor nocturno subraya su condición inmaterial de disco flotante, nave espacial o halo mágico que alude a la comunión planetaria del deporte. Bajo ese anillo unánime de solidaridad universal, la selección española tuvo la amabilidad de perder con la selección anfitriona en la inauguración del estadio el pasado 28 de enero; fue la primera derrota en mucho tiempo del equipo de Clemente, y, después de los últimos fracasos, no sabemos cuánto tardarán en probar de nuevo suerte sobre el césped de Saint-Denis. Pero quizá los anillos remitan a Saturno, y ése sea el motivo por el cual de esas fiestas saturnales se regresa más bien con el ánimo saturnino. Este Saturno no devora a sus hijos, sino a los de sus vecinos.

Francia 1, Inglaterra 0

Las dos grandes realizaciones finiseculares de franceses y británicos tienen algo en común: tanto el Estadio de Francia como la Cúpula del Milenio son dos colosales recintos de ocio y espectáculos, de planta elíptica o circular, y cubiertas suspendidas de mástiles. Pero mientras el estadio de Saint-Denis ha creado un poderoso símbolo con la geometría luminosa de su cubierta anular, la construcción que el equipo de Rogers levanta en Greenwich es apenas la lona festiva de un circo que no se atreve a decir su nombre, y que evita el faldón fingiendo el bulto prestigioso de la cúpula que no es; mientras los 18 mástiles parisinos se elevan verticales y serenos, con una severidad antigua y liviana en torno al óvalo de la muchedumbre concéntrica, los 12 mástiles londinenses se erizan juguetones entre los gajos temáticos de una exposición trivial; y mientras el proyecto francés inserta su forma rotunda en un entorno confuso y domestica su escala hundiéndose 11 metros en el terreno para que el anillo quede a la altura monumental y moderada de 31 metros, el proyecto británico, además de desdibujar su perímetro con caprichosas salpicaduras de carpas, tiene como principal referencia visual unos mástiles y haces de cables que alcanzan la disparatada altura de 100 metros. Por lo demás, y aun siendo de dimensiones semejantes (algo más de 300 metros de diámetro), el estadio permanente se ha construido con un coste inferior a la mitad de lo presupuestado para la cúpula provisional... No es extraño que, ante el empeño británico en celebrar el milenio en el meridiano de Greenwich, los franceses se hayan propuesto dar expresión física a su meridiano de París, establecido por Luis XIV y adoptado por la República en 1799, que se sitúa a 2º 20’14” al oeste de Greenwich, plantando árboles a lo largo de toda la línea que se extiende desde Dunkerque hasta la misma frontera catalana, en un gesto de land art iluminista que nos reconcilia con Chauvin.