Lo surreal habita entre nosotros. Lejos de ser un movimiento artístico y literario del siglo pasado, el surrealismo es un pulso oscuro que sacude el presente. El extraordinario éxito popular de la exposición de Dalí en el Pompidou parisino y el Reina Sofía madrileño denota —además de la vigencia contemporánea del artista como celebridad mediática— la actualidad de inquietudes que juzgábamos constreñidas a las vanguardias históricas. La arquitectura surreal —blanda y peluda, como la quiso el genio de Figueres, o bien basada en los ensambles azarosos del ‘cadáver exquisito’ y los trampantojos equívocos del ilusionismo metafísico— ha tenido siempre mala prensa, como corresponde a su carácter subversivo, que descompone con un latido orgánico las geometrías heladas del racionalismo, y corrompe con delirios oníricos la claridad solar de la ilustración arquitectónica. Sin embargo, esa ebriedad dionisíaca ha estado permanentemente presente en nuestra cultura, velada apenas por el telón de convenciones apolíneas que protege las formas de la vida social.

El propio Le Corbusier, que desdeñaba a los surrealistas, acabó interiorizando su irracionalismo lírico, y desde los ‘objets à réaction poétique’ hasta los volúmenes simbólicos de la obra tardía, la mirada y la mano del arquitecto transitaron sin esfuerzo de la máquina de habitar a la máquina de emocionar. Más allá de la chimenea con césped y el bodegón surreal de iconos parisinos en la azotea de Beistegui, de la piel de becerro en los sillones de tubo de acero, o de las rocas artificiales en la Unité o La Tourette, el maestro del siglo XX exploró la poesía de lo inesperado y la atracción de lo orgánico en el laboratorio secreto de su pintura, donde el purismo de los ‘objets type’ se vio progresivamente desplazado por las formas sinuosas de cuerpos de mujer y por la invocación mágica de símbolos arcaicos, colocando la urgencia del deseo carnal y el afán de significado espiritual en el paisaje técnico de la arquitectura funcional, cuyos mecanismos racionales resultan así saboteados por la intrusión insolente de una voluntad primitiva en su anatomía moderna.

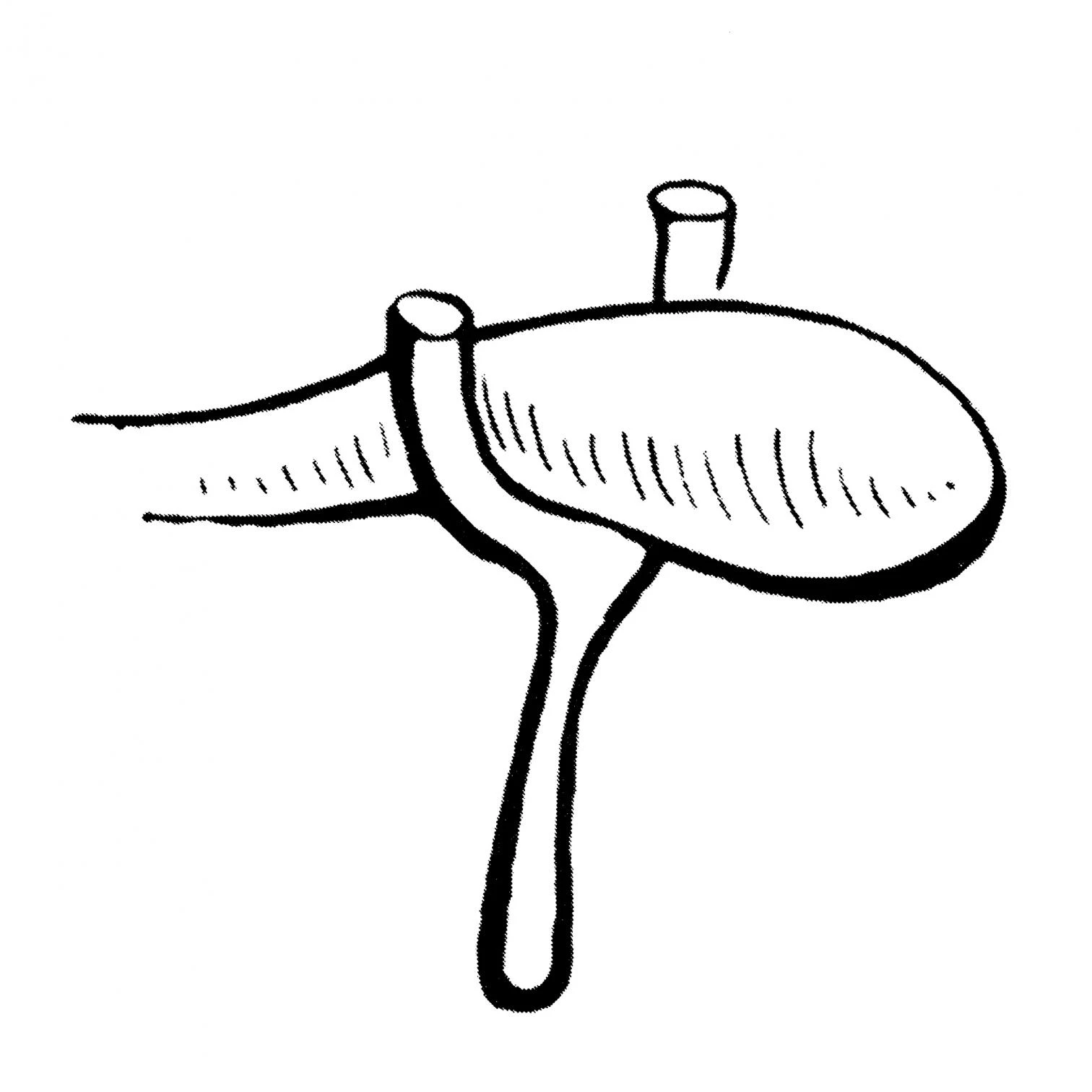

Y algo semejante cabe decir de Rem Koolhaas, el arquitecto que en nuestra época mejor ha desempeñado el papel de intelectual público que en su día correspondiera a Le Corbusier. En su caso, la adopción del surrealismo ha sido copiosamente documentada, desde el empleo en sus proyectos del procedimiento del ‘cadáver exquisito’ para agregar sin articulación alguna formas o funciones disímiles —sea mediante la colisión de volúmenes heteróclitos, sea mediante la yuxtaposición de bandas funcionales—, y hasta la defensa argumentada del método paranoico-crítico daliniano en Delirious New York, donde la única imagen que se repite es un diagrama del pintor catalán, una masa blanda y viscosa sostenida por una horquilla. Esa representación abreviada de la relación entre el inconsciente amorfo y las a menudo insuficientes muletas de la razón está presente en los artículos y proyectos de este número, que se propone dar cuenta de la popularidad de lo informe sin sucumbir a su fácil fascinación ni renunciar al rigor severo del pensamiento racional.