Si la política fue la religión del siglo XIX, el arte ha sido la del siglo XX. Alimentados por una piedad unánime, sus santuarios se han multiplicado por las regiones prósperas del planeta, y la mayor facilidad de los viajes ha desplazado a multitudes peregrinas hasta los lugares sagrados del nuevo culto, desbordando con su afluencia devota los viejos templos somnolientos. Al comenzar el siglo XXI, tanto la proliferación de capillas como el caudaloso crecimiento de las basílicas traza un panorama de fervor sin fronteras, que ha hecho de los museos iglesias boyantes y del arte una fe saneada, impulsando una copiosa cosecha de construcciones que coloniza los recintos históricos, las áreas urbanas y los paisajes periféricos.

Con la popularidad y las masas han llegado la trivialización y el comercio. Las imágenes veneradas se han reproducido interminablemente en copias y facsímiles, la contemplación ensimismada se ha reemplazado por el tránsito acelerado, y la exhibición de objetos de culto ha dejado lugar a la oferta de espectáculos litúrgicos. A través de las grandes exposiciones, los montajes multimedia y las presentaciones interactivas, los museos se han convertido en teatros, y sus salas en escenarios donde las obras ya no se muestran, sino que se representan: el cofre del tesoro es hoy un baúl de disfraces, y todas las vasijas se frotan con el paño de la novedad excitada hasta que su brillo despierta al genio de la lámpara comercial.

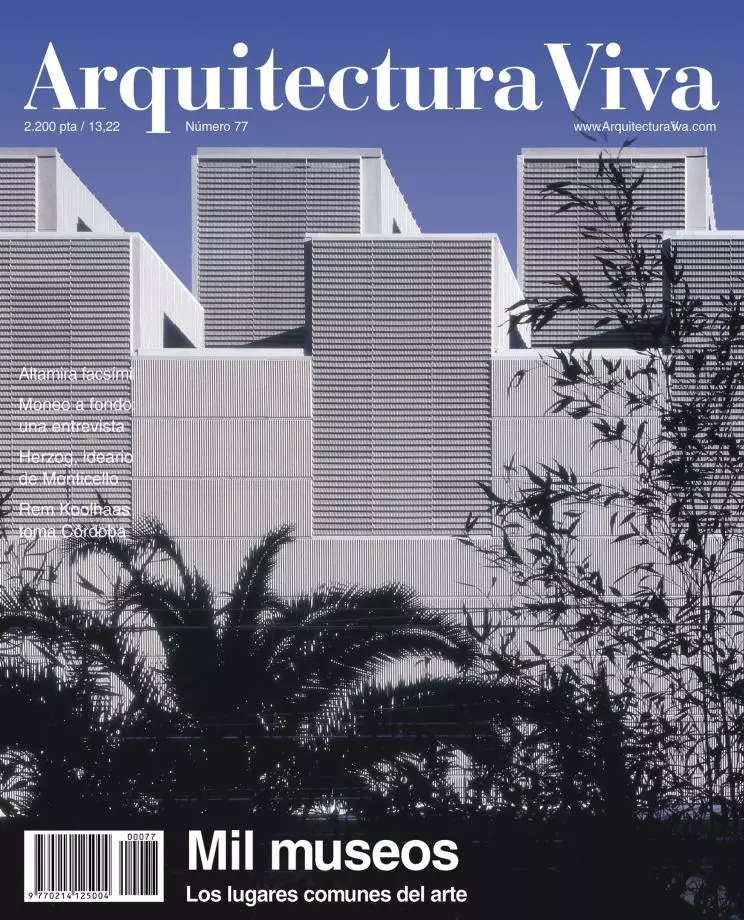

En estos parques de atracciones culturales se suministran experiencias. Tanto el entretenimiento pedagógico como el ocio cultivado se ponen al servicio de un relato emocional que cautiva o conmueve, y esa escenificación de la excelencia aspira a la condición de experiencia vital que se archiva en la memoria del visitante-espectador. Los recipientes arquitectónicos de estas ceremonias de magia blanca no pueden limitarse a ofrecer espacios anónimos de recogimiento silencioso, y en la última floración de edificios expositivos proliferan las piezas narrativas y locuaces cuyas formas contundentes asumen con harta frecuencia el protagonismo de la seducción simbólica, convocando por sí solas a los espíritus de la sensación.

Los actuales museos no son templos invadidos por mercaderes, sino comercios dirigidos por sacerdotes. Los chamanes se han hecho dueños de las instituciones ilustradas de la república de ciudadanos, y las han puesto al servicio de una religión mistérica envasada en la jerga gerencial de las marcas y las franquicias, el etiquetado y la comercialización, la financiación y el beneficio. Ladrones de cuerpos y secuestradores de conciencias, los museos han sucumbido a la tentación del espectáculo sustituyendo la conservación y el estudio por una programación de atracciones que los ha hecho a la vez más numerosos y más intrascendentes, más poderosos y más frágiles, más visibles y más vacíos. Son templos de una nueva religión, pero esa religión es la del consumo compulsivo de experiencias.