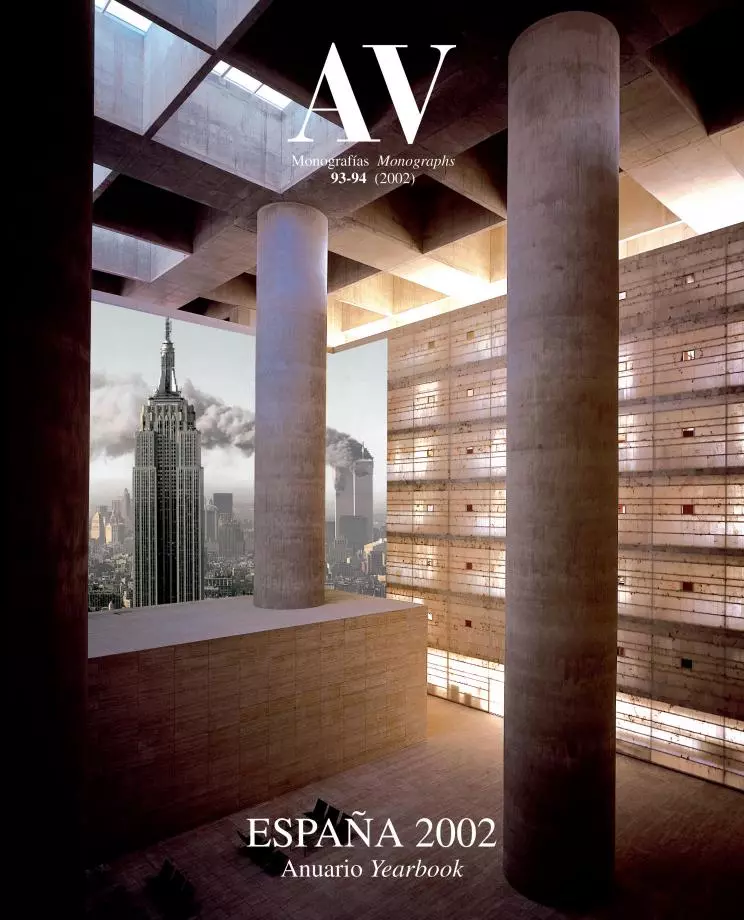

La destrucción brutal de las Torres Gemelas nos ha hecho a todos neoyorquinos. Hace cuatro décadas, el levantamiento del muro de Berlín suscitó una ola semejante de empatía fraternal ante la amenaza de asfixia urbana, y Occidente se sintió berlinés: «Ich bin ein Berliner» fueron las palabras míticas con las que el presidente norteamericano John F. Kennedy expresó su apoyo decidido a la ciudad alemana. Hoy, los líderes europeos han manifestado su emocionada solidaridad con los Estados Unidos, considerando los ataques en Nueva York y Washington como una agresión contra la humanidad. El atentado criminal que ha segado el perfil de Manhattan deja tras de sí un balance trágico de vidas humanas, pero afecta también al horizonte simbólico de nuestro mundo: las torres duplicadas del World Trade Center eran el emblema del poder arrogante del capital y la técnica contemporáneas, del éxito económico de los Estados Unidos y del vigor financiero de Nueva York.

El atentado que segó el emblemático perfil de Manhattan alcanzó también de lleno al corazón del sistema financiero norteamericano.

Herederas de los rascacielos de Chicago a través de la interpretación abstracta del alemán Mies van der Rohe, pero prefiguradas en su esbeltez prismática por el proyecto del ruso Iván Leonidov para el Comisariado de la Industria Pesada, en cuyo famoso dibujo de 1934 la torre fuga hacia un cielo de aeroplanos —cuando soviéticos y americanos compartían la misma fe inocente en el progreso— las torres del norteamericano de origen japonés Minoru Yamasaki amalgaman la influencia de dos de sus maestros sucesivos: el arquitecto Wallace K. Harrison, líder de un gran despacho estrechamente vinculado con los poderosos Rockefeller neoyorquinos, y el diseñador Raymond Loewy, creador entre otras cosas de la imagen corporativa y el interior de los aviones de United Airlines.

Combinando la experiencia de Harrison en la ejecución de rascacielos de oficinas con las lecciones de Loewy en el diseño industrial de elementos, y tras el éxito de su primer proyecto independiente, un pequeño aeropuerto, Yamasaki desarrolló un lenguaje propio, basado en apretadas celosías de piezas estructurales cuidadosamente perfiladas, evocadoras del Rudolph delicado de los años cincuenta, y que otorgan a los edificios una levedad gótica: explícitamente citada en los manojos apuntados de la base y coronación de las Torres Gemelas, que tenían la elegancia vertical y ascensional del gótico perpendicular; y groseramente teñida de figuración posmoderna en su obra póstuma madrileña, la Torre Picasso, a la que sus colaboradores añadieron un arco tendido en el arranque y una gola egipcia en el remate. En Nueva York, sin embargo, Yamasaki cristalizó un icono admirable y optimista del siglo XX, donde la imaginación visionaria de Leonidov se da la mano con el pragmatismo empresarial de Harrison: dos arquitectos que no en vano figuran destacadamente en el panteón de héroes de Rem Koolhaas, el más elocuente abogado de la americanización arquitectónica y urbana del planeta.

Dos días antes de que los Boeing 767 impactaran en las Torres Gemelas, se inauguraba en Berlín el Museo Judío, un edificio fracturado que evoca la presencia discontinua de esta comunidad étnica y religiosa en la capital alemana, incluyendo la dramática interrupción del Holocausto, otro episodio de la historia universal de la infamia. El exterminio perpetrado por los nazis, como ahora la hecatombe neoyorquina, son desgarramientos de la conciencia de tal intensidad emocional que impiden a la inteligencia enfrentarse con la maldad abisal de los autores, y acaso sólo un lenguaje sin palabras como el de la arquitectura pueda dar testimonio cabal del espanto. En Berlín, el norteamericano de origen polaco Daniel Libeskind lo ha hecho con una construcción de lírica violencia, proyectada poco antes de la caída del muro de Berlín en 1989 y abierta doce años después en insólita coincidencia con la fecha histórica del armagedón americano.

El símbolo del poder estadounidense quedó reducido a escombros humeantes, en los que fragmentos de la celosía de fachada diseñada por Yamasaki recordaban la cualidad leve de los colosos gemelos.

Desde luego, en ese largo trayecto el edificio ha conocido no pocas metamorfosis: deslumbrante como proyecto, el museo era todavía una construcción imponente cuando sólo levantaba sobre el suelo sus pantallas plegadas de hormigón; perdió rotundidad al rematarse con la fachada metálica y los revestimientos interiores, aunque de la sugestión de sus enigmáticos espacios pueden dar testimonio las 350.000 personas que han recorrido, a lo largo de dos años, sus salas vacías; y se convirtió definitivamente en un parque temático judaico con su apertura definitiva, que ofrece a las familias visitantes «el sabor de la aventura» en sus exposiciones (que incluyen «momentos Libeskind»), las delicias de la cocina kosher (con versiones sefardita y askenazí) en su cafetería-restaurante, y una pléyade de objetos (con el zigzag impreso) en la tienda de libros y recuerdos. Transformación azucarada ésta, por cierto, que ha exigido rediseñar el logo fracturado del museo, cuyas poco amistosas aristas se han amansado inscribiéndolas en el perfil redondeado, dulce y refrescante de una granada bíblica como las que crecían en el huerto del rey Salomón.

Ahora que las bolsas se tambalean, los asesores financieros remodelan las carteras de sus clientes de acuerdo con su perfil inversor: audaz, decidido, prudente o conservador. A lo que se ve, el enfriamiento de la coyuntura tiene el efecto inevitable de templar las audacias ardorosas, haciendo descender al inversor los peldaños que le llevan a los refugios convencionales, y no otro parece haber sido el camino recorrido por el proyecto de Libeskind en el largo trayecto del tablero a la taquilla: audaz en los dibujos, decidido en la construcción, prudente en los remates y conservador en su última apertura. Alguna vez hemos hablado de lo apropiado que habría sido mantener vacío un edificio que sólo puede hablar del horror con el silencio; pero ni el arquitecto ni el crítico pueden hacer gran cosa frente al poder unánime y plácido de la marea temática que todo lo transforma en entretenimiento trivial.

Proyectado por Daniel Libeskind poco antes de la caída del Muro en 1989, e inaugurado dos días antes del 11-S, el Museo Judío de Berlín convoca la memoria de otra tragedia con la violencia de sus volúmenes fracturados.

Más de medio siglo después, la memoria tenaz del exterminio de seis millones de judíos europeos gravita sobre nuestras vidas con un peso leve que le permite tejerse con los relatos amables de la historia ad usum delphini; pero sobrevive intacta en las líneas de fractura estratégicas de Oriente Medio, que están en el origen probable de los abominables atentados de NuevaYork y Washington. Cuando los bomberos se afanan buscando víctimas entre los escombros de las Torres Gemelas o el Pentágono, resulta impertinente pronosticar que el dolor intolerable de la tragedia se amortiguará mucho antes de que se extingan sus consecuencias políticas, técnicas y sociales. El 11 de septiembre hemos entrado en la terra ignota del siglo XXI, y lo único que sabemos de él es que discurrirá largo tiempo bajo la sombra alargada y paralela de dos torres ausentes.