El parque humano es de cristal. Si el siglo XX puede resumirse con el rascacielos y el avión, la fragilidad del XXI se apocopa en su encuentro trágico el 11 de septiembre. Pero la doble y perversa fusión de los Boeing hermanos y las Torres Gemelas no alumbra sólo el riesgo de un lago volante de queroseno o un fuste interminable de acero y hormigón: ilumina violentamente el fracaso de la domesticación humana. Tras las gigantomaquias ideológicas y territoriales del siglo pasado, éste no es un conflicto de culturas à la Huntington; no es un Pearl Harbor de impecable legibilidad geoestratégica; no es un inesperado Challenger o un azaroso Chernóbil que ilustre la vulnerabilidad de la razón técnica: el terrorismo borroso, anónimo y letal del martes negro de Manhattan manifiesta el descarrilamiento del proceso civilizador, la mutación regresiva del animal doméstico en un animal psicótico, y la necesidad de establecer en nuestro parque humano la disciplina renovada que reclama el filósofo Peter Sloterdijk.

En el mundo que viene canjearemos seguridad por libertad. Más allá de la transformación inevitable de la aviación comercial, el probable declive de la construcción en altura o la esperable histeria frente al universo islámico que ha alimentado premonitoriamente la novela Plataforma del escritor francés Michel Houellebecq, la regulación pautada de la vida cotidiana señalará un punto de inflexión en el vertiginoso auge de un individualismo devenido disfuncional. Ante el iluminado suicida y homicida que se siente un paradójico David golpeando a un Goliath pentagonal, o que se sabe un Sansón derribando las columnas del templo del capital, acaso la única defensa de la libertad sea menos libertad, y la mejor protección del individuo precisamente la subordinación voluntaria a la disciplina colectiva de la democracia, como ha puesto de manifiesto la serenidad dolorosa de la respuesta estadounidense. El coloso en llamas no es la imagen de una Norteamérica humillada, sino de la humanidad agredida, y no revela tanto un fracaso de la seguridad civil o militar como una quiebra del amansamiento educativo de una especie indómita. En el réquiem del rascacielos, las campanas doblan por nosotros.

Si el siglo XX terminó el 9 de noviembre de 1989, con la caída del Muro de Berlín y el fin de la guerra fría, el XXI comenzó el 11 de septiembre de 2001, con el atentado terrorista que destruyó las Torres Gemelas de Nueva York.

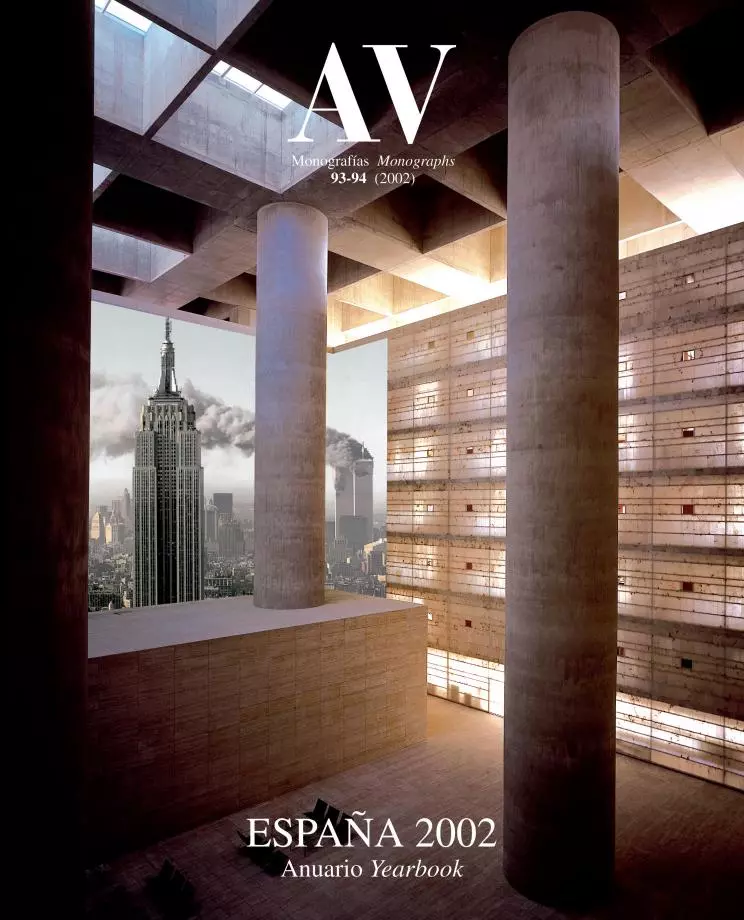

Para este tránsito histórico, las Torres Gemelas suministran un motivo de tan exacta adecuación que se diría inventado. En el corazón financiero de Manhattan, y a su finalización las más altas del planeta, las torres proyectadas por Minoru Yamasaki para el World Trade Center eran la representación misma del poder corporativo y la globalización de la economía. Aunque todavía resulta difícil creer que esos iconos han desaparecido definitivamente del perfil de la ciudad, las imágenes apocalípticas de una Nueva York que ha reemplazado el pánico de las multitudes por el silencio polvoriento de las ruinas recientes obligan a aceptar que si el siglo XX terminó el 9 de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín y el final de la guerra fría, el siglo XXI ha comenzado el 11 de septiembre de 2001, con la escenificación cruel y devastadora de la vulnerabilidad del centro medular de ese imperio económico y militar que el terrorismo musulmán singulariza como el Gran Satán, por más que los hitos arrasados no sean sino nodos esenciales de una red resistente y difusa que enmadeja el conjunto del globo. En la década larga de penumbra entre esas dos fechas miliares se extiende un proyecto que forcejea con la memoria culpable del episodio más abyecto de un siglo pródigo en maldad: el Museo Judío de Berlín, concebido poco antes de la caída del muro e inaugurado en las vísperas del día del horror americano.

El coloso en llamas no es la imagen de una Norteamérica humillada, sino de la humanidad agredida, y no revela tanto un fracaso de la seguridad civil o militar como una quiebra del amansamiento educativo de una especieindómita. El terrorismo borroso, anónimo y letal del martes negro de Manhattan manifiesta el descarrilamiento del proceso civilizador, la mutación regresiva del animal doméstico en animal psicótico.

Diseñado por Daniel Libeskind, un judío norteamericano de origen polaco que le dio la forma zigzagueante de un rayo geométrico, y dirigido por Michael Blumenthal, un judío norteamericano de origen alemán, antiguo secretario del Tesoro durante la presidencia demócrata de Jimmy Carter, que ha dulcificado la imagen áspera del edificio para presentarlo como una institución conciliadora, el museo se abre de forma luminosamente simultánea a la destrucción de las Torres Gemelas para proporcionar un símbolo especular del desorden contemporáneo. Mientras la razón musculosa y cartesiana del World Trade Center yace oculta entre los escombros, la ceniza y el humo del sur de Manhattan, la emoción quebrada y lírica del Museo Judío se propone en Berlín como un signo convulso del temblor inhumano de los tiempos: frente a la violencia vesánica e infame de la hecatombe neoyorquina, el testimonio dramático y pedagógico del holocausto judío; y frente a la devastación catastrófica de las formas y las vidas, la ritualización rítmica y musical de las fracturas como exorcismo protector y curativo.

Una de las torres del WTC el 11 de septiembre

En el mismo Berlín del Museo Judío, Peter Eisenman construye el Memorial del Holocausto, una gran plaza ocupada por un laberinto ordenado de bloques de hormigón, ominosos y plácidos a la vez, que se estremecen con un viento quieto. Pero ahora el arquitecto está en su estudio de Manhattan, contemplando los penachos de humo que se levantan en el sur de la isla, y ni siquiera la inmediata llamada amistosa de Manuel Fraga, su cliente en la Ciudad de la Cultura de Galicia, consigue distraerle de su estupor conmovido. «Las torres eran el símbolo del capitalismo. Es peor que Pearl Harbor.» Su mujer Cynthia llora desconsolada, y los consultores bloqueados por la cancelación de los vuelos buscan un sitio donde dormir. La periodista Cathy Ho, que oyó el rugido del primer avión sobre su casa, describe el caos de sirenas y multitudes aterrorizadas que ve por la ventana, y se preocupa de organizar la intendencia de los colegas atrapados en la isla. Habría querido donar sangre, como después lo harían Laura Bush o Yasir Arafat, para los heridos invisibles de una catástrofe que sólo deja muertos o supervivientes. Pero el pasado sábado en Central Park, tras una discusión trivial por una pelota de fútbol, una mujer le mordió salvajemente y tuvo que ponerse la vacuna del tétanos y hepatitis B, además de tratarse con antibióticos. Definitivamente el parque humano necesita domesticarse de nuevo, o esta especie no conseguirá sobrevivir en la jungla de vidrio donde hoy habitamos.