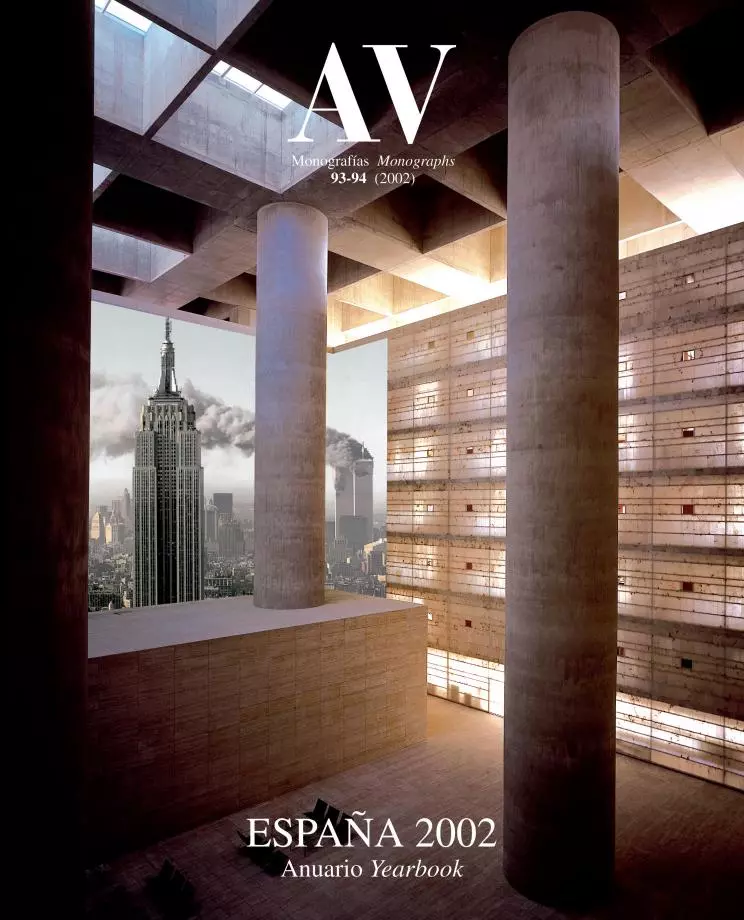

Ante los escombros calientes se debate el futuro de Manhattan. ¿Deben reconstruirse las Torres Gemelas? El pragmatismo inmobiliario demanda la reposición del espacio de oficinas extirpado del corazón económico del planeta; el patriotismo afirmativo reclama un emblema imperioso que exprese la tenacidad resistente frente al desafío del terror; y la desolación elegíaca exige un monumento conmemorativo que recuerde a los desaparecidos y cristalice la memoria de la tragedia. Unas nuevas Torres Gemelas podrían ser las tres cosas: oficinas, símbolo y memorial. Sin embargo, la reconstrucción mimética de las torres del World Trade Center velaría los tres propósitos con la tinta oscura de la ceguera, la arrogancia y la nostalgia.

Aunque deba reponerse el millón de metros cuadrados de oficinas perdido tras el atentado, tanto el mercado inmobiliario neoyorquino como la coyuntura económica aconsejan hacerlo de forma gradual.

La ceguera porque, si bien el millón de metros cuadrados de oficinas desaparecido debe a la larga reponerse, nada aconseja que lo sea de manera inmediata y con la forma precedente. Las empresas sopesarán sin duda el prestigio de ocupar un icono frente al riesgo de habitar un objetivo, y todo indica que el proceso de cauterización urbana puede desarrollarse gradualmente. En Manhattan quedan aún 8 millones de metros cuadrados de oficinas, y hasta 26 millones en el conjunto de Nueva York, muchos de los cuales han quedado desocupados por la crisis de las punto.com, lo que, unido a la desaceleración económica, había hecho ya caer los precios de los alquileres en los últimos meses hasta en un 30%: tanto la dimensión del mercado inmobiliario neoyorquino como la coyuntura del ciclo económico ofrecen un colchón para amortiguar el impacto brutal del 11 de septiembre. Aunque algunas de las firmas afectadas se han trasladado —provisionalmente o no— a localidades en Nueva Jersey o Connecticut, la reanudación de la actividad bursátil seis días después del atentado prueba la capacidad de regeneración del tejido social y técnico de esta metrópolis musculosa. Sólo la ceguera puede juzgar las Torres Gemelas imprescindibles para garantizar la supervivencia financiera de Wall Street y la centralidad económica de Manhattan.

No se puede reconstruir el perfil de Manhattan tal como fue: proyectadas en 1964, las Torres Gemelas surgieron de un contexto técnico radicalmente diferente, de la estructura a las instalaciones pasando por la seguridad.

La arrogancia, también, porque si pocos ponen en duda la necesidad material, política y emotiva de reconstruir la ciudad como un signo seguro de la voluntad democrática de no dejarse intimidar por la crueldad y el pánico, menos aún podrían proponer la erección de un facsímil de las Torres Gemelas sin que ese gesto se interprete como enrocamiento testarudo en un pasado acorazado y luminoso, congelado en una foto fija. Pero ni se puede fingir que no ha ocurrido nada intentando reconstruir la silueta de Manhattan, ni resulta verosímil levantar unos rascacielos proyectados en 1964, en un contexto técnico —de las estructuras o las instalaciones a las comunicaciones y la seguridad— radicalmente diferente. Frente a las 110 plantas de las Torres Gemelas, hoy resulta difícil justificar un rascacielos de más de 80 pisos en un terreno que no sea el exclusivamente simbólico y, de hecho, hace más de dos décadas que en Estados Unidos no se construyen edificios de altura comparable a la suya. Aunque poco apreciadas por los arquitectos, que las juzgaban simplistas en su minimalismo y trivialmente decorativas en sus cenefas neogóticas, la escala descomunal y la elementalidad metafísica de los dos prismas en diálogo hicieron de las torres un icono de Nueva York, y esa popularidad emblemática se invoca también para comparar su restauración con la de tantos monumentos y sitios históricos europeos devastados por los conflictos bélicos o los cataclismos naturales. Las Torres Gemelas, sin embargo, no son Varsovia ni el Chiado: aquí la memoria colectiva se adhiere a un artefacto eminentemente técnico y económico, cuya mímesis anacrónica sólo puede entenderse como producto de una arrogancia desafiante y una obcecación infantil.

Y la nostalgia, por último, porque si la exigencia maximalista y dolorida de abstenerse de construir en un lugar marcado indeleblemente por la tragedia sólo parece compatible con un escenario de decadencia económica y declive urbano, la demanda alternativa de reconstruir miméticamente las torres como una forma de homenaje a los valores compartidos por las víctimas no puede desprenderse del perfume dulzón y empalagoso de una escenificación retórica e ingenua del triunfo de la vida sobre la muerte. Al cabo, la mejor conmemoración de los muertos es la que no interfiere con el libre curso de la vida: aquélla que permite el recuerdo y el duelo sin encerrar a los supervivientes en la jaula de cristal del tiempo detenido. En Oklahoma, donde otro delirio fanático y criminal destruyó en 1995 un edificio del gobierno federal con un balance dramático de víctimas, y tras un largo debate público que sirvió de aprendizaje y terapia colectiva, los ciudadanos eligieron construir un edificio nuevo, sin relación con el anterior ni propósito conmemorativo, mientras se levantaba en las inmediaciones un memorial de la tragedia. Y más apropiada parece para Nueva York esta alternativa meditada que el simple remedo autista y nostálgico de un pasado desvanecido un martes de septiembre ante los ojos atónitos del mundo.

De hecho, el propio alcalde Rudolph Giuliani ha matizado sus primeras declaraciones vigorosas sobre la reconstrucción de las torres explicando que se refería más bien a la regeneración de esa zona devastada de la ciudad y, entre los arquitectos neoyorquinos, sólo el factótum de la compañía Disney y decano de Yale Robert Stern, que compara los prismas rotundos de las Torres Gemelas con las pirámides de Egipto o las esculturas de Donald Judd, se ha pronunciado a favor de la reconstrucción de las torres. En una encuesta del NewYork Times, la mayor parte de sus colegas propone construir algo diferente, aunque no menos audaz o visible; así Bernard Tschumi, que prefiriendo mirar al futuro mejor que al pasado demanda construir algo «mayor y mejor»; Terence Riley, que recordando la reconstrucción formidable de Chicago después del incendio de 1871 reclama otro rascacielos «más grande y más innovador»; o Richard Meier, que en defensa de una Nueva York magnífica exige un conjunto de edificios que sean «un símbolo de la ciudad tan poderoso como lo fueron las torres del World Trade Center.»

Frente a las 110 plantas de los rascacielos de Yamasaki, resulta difícil justificar hoy un edificio con más de 80; hace ya más de dos décadas que no se construyen en EEUU proyectos de una altura comparable.

Quizá las opiniones más reveladoras sean las de tres arquitectos de tres generaciones sucesivas, que expresan bien las tres actitudes mencionadas en el inicio del texto: el pragmatismo inmobiliario del anciano Philip Johnson, partidario de «construir al menos el mismo espacio de oficinas destruido»; el patriotismo afirmativo del veterano Peter Eisenman, defensor de «llegar hasta la altura original de las viejas torres sin que este ataque a la cultura y a los valores de Occidente nos haga dar un paso atrás —no podemos retirarnos»; y la desolación elegíaca de los jóvenes Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio, conmovidos por la destrucción del perfil de la ciudad, y contrarios a regenerarlo, ya que «su vacío es más poderoso—sería trágico eliminar la eliminación.» En todo caso, tanto el frenazo económico como el ambiente prebélico sugieren que la decisión definitiva tardará en tomarse; aunque las nuevas construcciones en el emplazamiento sean financiadas con las indemnizaciones de las compañías de seguros, ni el propietario público de las torres —la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey— ni el arrendatario privado del complejo —el promotor Larry Silverstein— tendrán la última palabra en un proyecto que afecta tan profundamente al orgullo colectivo de una nación herida.

El recuerdo de las víctimas de la tragedia debería ser compatible con la regeneración de la zona devastada, pero no son unánimes las opiniones sobre el futuro de la Zona Cero, como se refleja en las actitudes de arquitectos neoyorquinos de tres generaciones distintas: pragmática la del anciano Philip Johnson, patriótica la del veterano Peter Eisenman y elegíaca la de los más jóvenes Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio.

Independientemente de lo que se decida sobre Manhattan, la dramática catástrofe de las Torres Gemelas no anuncia la extinción de los rascacielos, de la misma manera que tampoco es un epitafio para la aviación comercial. Si en el futuro viajar en avión será más incómodo y difícil, también lo será vivir o trabajar en un rascacielos; si las compañías aéreas se encuentran ya enredadas en un paisaje técnico y político de complejidad creciente, también los promotores de edificios en altura deberán enfrentarse a un contexto hiperregulado, con menor atractivo simbólico para los ocupantes potenciales, que retrasará, obligará a revisar o hará naufragar numerosos proyectos; pero ni dejaremos de volar ni renunciaremos a construir rascacielos: el terrorismo químico del gas sarin en los túneles del metro de Tokio no hizo que las ciudades prescindieran del transporte subterráneo; las recientes amenazas de terrorismo bacteriológico sobre el agua potable es impensable que interrumpan las redes de suministro urbano; y el impacto de los Boeing 767 en el World Trade Center no destruirá el transporte aéreo ni la ciudad vertical. El transporte en superficie y la ciudad horizontal se harán más populares; sin embargo, nada podrá sustituir en la imaginación colectiva el desafío soberbio de la Torre de Babel.

Muchos han recordado estos días como el mismo King Kong que llevó a Fay Wray hasta la cúspide del Empire State en 1933, arrastraba a Jessica Lange hasta lo alto de las Torres Gemelas en el remake de 1976. ¿Qué nuevo hito imponente usará el gran gorila en la próxima versión de la película? El arquitecto César Pelli, que construyó en los años ochenta el conjunto de torres del World Financial Center flanqueando a los colosos, me escribe afectado por la pérdida de vidas humanas: «Las torres que diseñé han sufrido muchos daños. Pero cuando el dolor es tan grande la pérdida de edificios, aun de los míos, es muy secundaria. Los proyecté para que actuaran como soporte visual de las Torres Gemelas. Ahora están solos y parecen muchos más grandes. Ojalá se construyan dos nuevas grandes torres en el mismo lugar. Esto sería el mejor símbolo del poder reconstructivo de una democracia.» Hoy los dados y las espadas están en el aire, mientras contenemos el aliento para oír el rumor de los vientos de guerra. No conoceremos el mañana de Manhattan hasta que las lágrimas hayan enfriado los escombros.