Todos somos hijos de Humboldt, pero Sandra Barclay y Jean-Pierre Crousse han hecho especiales méritos para ser dignos de ese título. El gran naturalista y geógrafo germano cruzó el Atlántico para explorar la América Hispana durante cinco años, entre 1799 y 1804, y al término de su viaje se estableció en París, donde hasta 1827 ordenó y publicó en 33 volúmenes lo recogido en su expedición científica. Los arquitectos peruanos, tras graduarse en Lima, hicieron el viaje inverso dos siglos después, afincándose en París para absorber todo lo que el Viejo Continente podía ofrecerles, y retornar a su país de origen para materializar en obras los frutos de su experiencia trasatlántica. En cierta medida, su fascinación con el territorio tropical americano, que descubren con ojos nuevos al volver de Europa, evoca la mirada deslumbrada e inquisitiva del explorador alemán, y su énfasis en la naturaleza del territorio y las atmósferas del clima como elementos definitorios de la arquitectura invita a vincularse con la visión holística del científico que alumbró su Naturgemälde, la representación de la unidad de la naturaleza, en su ascensión a las alturas de los Andes.

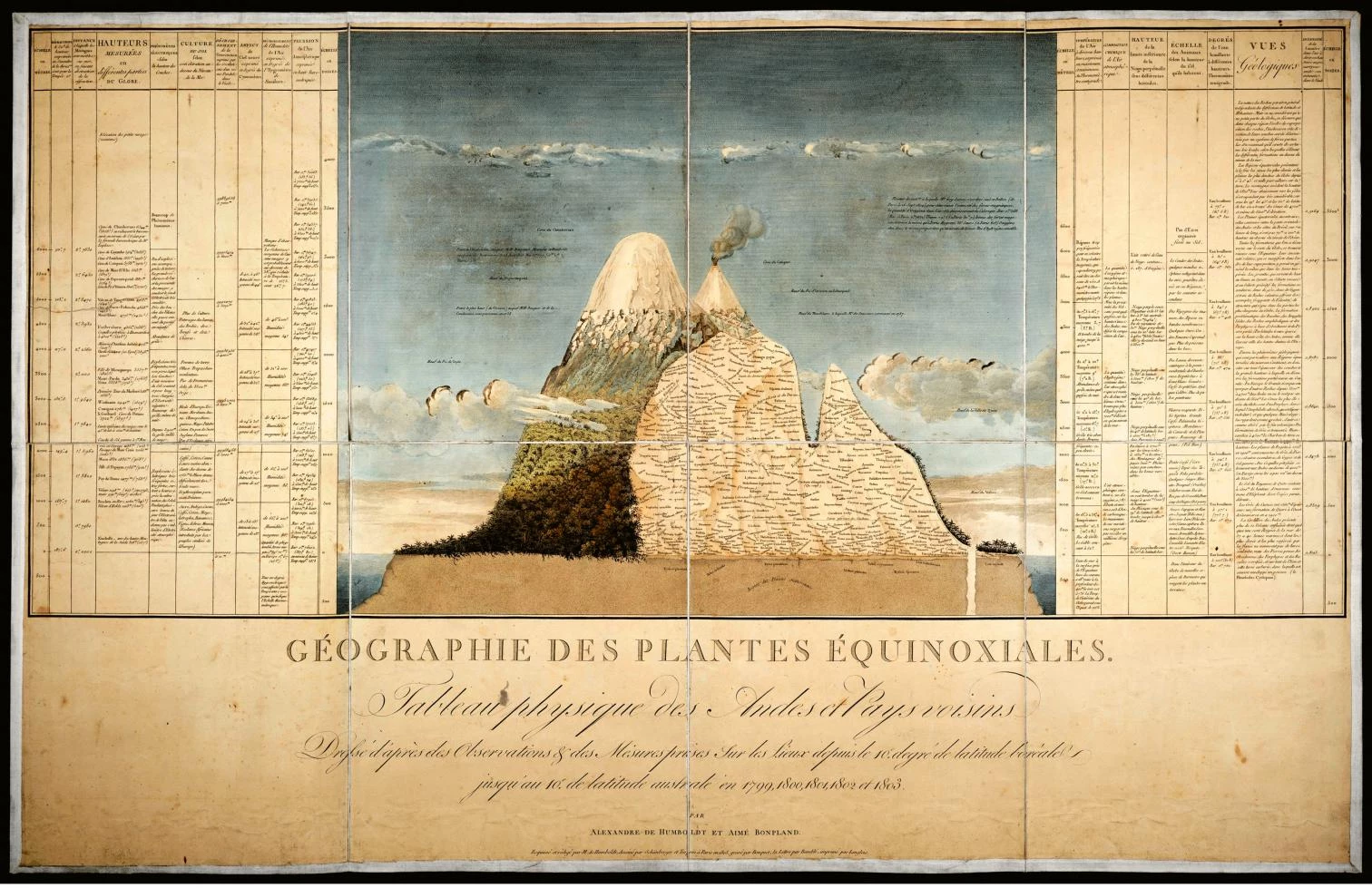

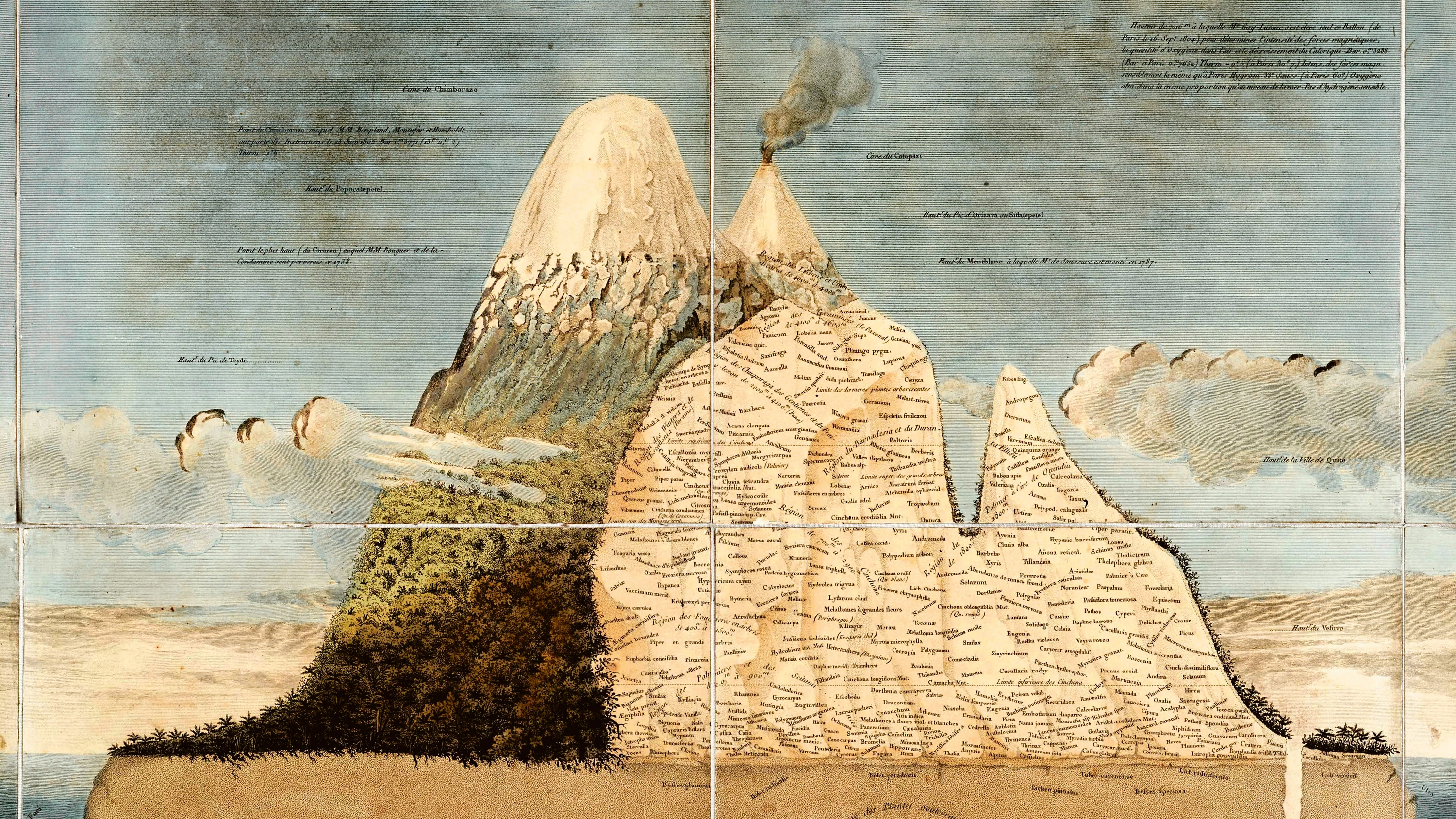

Si la subida al Mont Ventoux del poeta Francesco Petrarca en 1336 es un hito en la percepción estética del paisaje, el ascenso al volcán Chimborazo por Alexander von Humboldt en 1802 marca el momento crucial en lo que su biógrafa Andrea Wulf llama La invención de la naturaleza, al contemplarla como un entramado de vida, ‘entrelazado con mil hilos’, vinculando sus experiencias en los Alpes, los Pirineos o el Teide con lo visto en la expedición botánica que le llevó desde la costa del Pacífico hasta la cumbre nevada de Chimborazo. Era ‘un microcosmos en una página’, que el científico resumió con el extraordinario dibujo de la sección transversal del volcán. «Había una sola vida —escribe Wulf— derramada sobre las piedras, las plantas, los animales y los seres humanos», y esta visión, que antecede la contemporánea percepción ecológica del planeta (matizada por Maren Meinhardt, que subraya sus orígenes ilustrados y sus vínculos con el Romanticismo alemán), es sin duda la que ha inspirado también la reciente novela del colombiano William Ospina sobre la expedición de Humboldt, Pondré mi oído en la piedra hasta que hable.

Barclay y Crousse ponen sus oídos en la piedra hasta que habla, y el resultado es una obra de densidad material, inteligencia climática y aliento poético que se extiende a lo largo del borde oceánico del país, y donde cada edificio se genera en la interpretación del paisaje, para crear microcosmos definidos más por la sección que por la planta. Desde su estudio en la que la historiadora del arte Patricia Ciriani ha denominado Lima la sublime —una ciudad que en 1964 fue sin embargo descrita por el poeta Sebastián Salazar Bondy como ‘Lima la horrible’—, los arquitectos asumen las imperfecciones y la precariedad del entorno profesional y social para levantar arquitecturas que ‘veneran la Tierra’ y que poseen ‘el sentido profundo de lo que permanece’. El libro de Ospina se abre con una cita del Patmos de Hölderlin, y quizá ninguna sea mejor para cerrar la presentación de la obra de estos dos hijos de Humboldt: «Cierto, hemos venerado la Tierra, nuestra madre,/Después la luz del Sol, en la ignorancia,/Mas lo que quiere el Padre que reina sobre todo/Es que sea guardada la letra inalterable,/Y que sea revelado el sentido profundo/De lo que permanece.»