El arte sagrado

La última generación de museos, que se extiende hasta el Golfo Pérsico, ofrece templos para el culto del arte, la religión definitiva de este tiempo.

En un museo agnóstico, el arte es la última religión. Más allá de las fracturas entre las confesiones, el arte se propone como un credo universal. Sus sacerdotes se escuchan con reverencia, sus liturgias se siguen con devoción y sus templos colonizan el planeta con fervor unánime. Los escépticos argumentarán que esos templos están gobernados por mercaderes, que el comercio de reliquias artísticas es una rama de la industria turística, y que sus ceremonias forman parte de las pompas propagandísticas del poder. Sin embargo, y al margen de que esas circunstancias coloreen igualmente las religiones convencionales, pocos negarán que el arte nos re-liga a través del santoral compartido, nos vincula mediante la comunión del espectáculo y nos enlaza con el concurso de su esperanto sagrado. Al tiempo, y aunque crea dioses y héroes como el cine, la música o el deporte, el hermetismo de sus escrituras fabrica un halo de misterio que alimenta la industria de su interpretación, jerarquiza a los creyentes según su grado de iniciación y facilita la estratificación social con la acumulación de capital simbólico en el terreno del pensamiento mágico. La conjunción de populismo mediático y elitismo mistérico hace del arte una religión apropiada para tiempos de globalización y desigualdad.

El éxito popular de la Tate Modern londinense ha impulsado un proyecto de ampliación realizado por los arquitectos originales, Herzog y de Meuron.

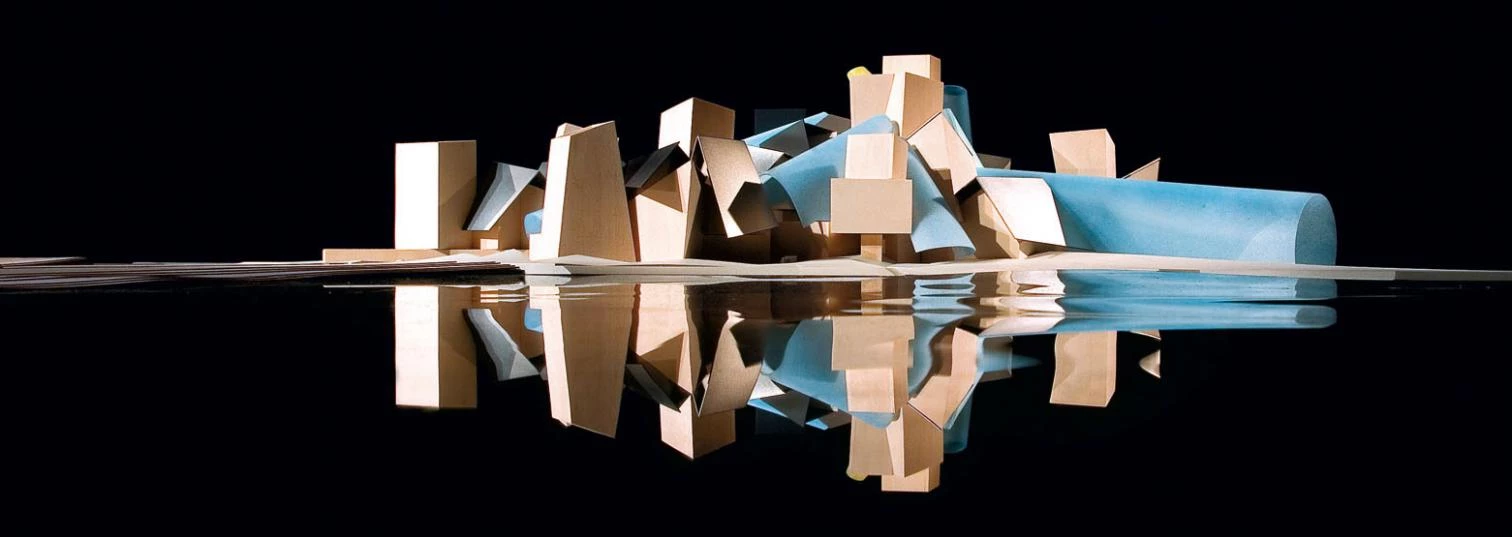

Promovidas por el poder económico o político, las iglesias del arte no conocen fronteras culturales, y su teología del éxtasis creativo se extiende por encima de los límites que separan las diferentes variedades de la fe. Estos días celebramos los treinta años del Pompidou y los diez del Guggenheim-Bilbao con la unción que merecen efemérides fundacionales, y la conmemoración coincide con un chisporroteo de noticias que evidencian el éxito expansivo de ambas marcas institucionales, que multiplican la influencia de sus casas-madre con multitud de delegaciones y franquicias dispersas por el mundo. El Pompidou, que abrirá una nueva sede en Metz en 2008, tiene prevista otra en Shanghai para 2010, después de asociarse a una empresa de casinos de Las Vegas para promover un centro en Singapur y lanzar en Hong Kong un proyecto compartido con la Fundación Guggenheim. Ésta, que vio naufragar su segunda sede neoyorquina tras el 11-S, fracasó con su efímera sucursal en Las Vegas y no consiguió materializar los proyectos de Taiwán y Río de Janeiro, ha regresado a la voluntad misionera de la que surgieron los enclaves de Bilbao, Berlín y Venecia con nuevos santuarios artísticos en la Guadalajara de México y en el Abu Dhabi del Golfo Pérsico.

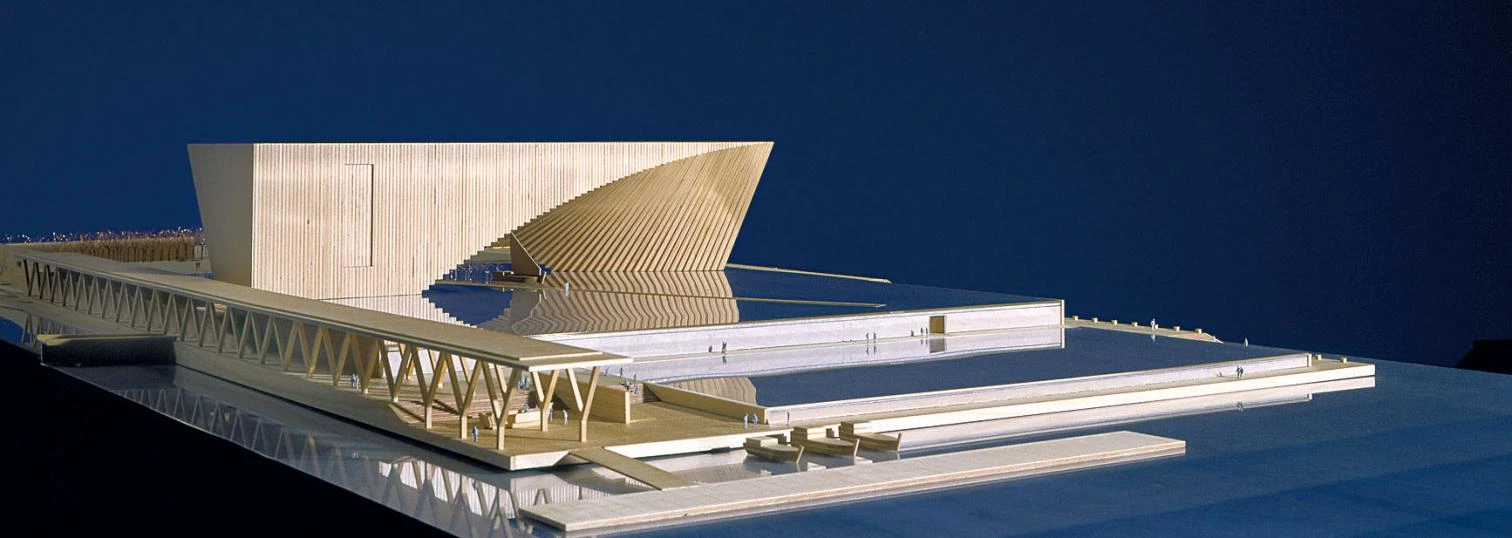

El nuevo Pompidou de Metz de Shigeru Ban se mide en espectacularidad con los últimos proyectos para Abu Dhabi, desde el auditorio de Zaha Hadid hasta los museos de Jean Nouvel, Tadao Ando y Frank Gehry,

Este último caso es revelador, porque la fe islámica de los emiratos no ha impedido al más próspero de ellos —en su pugna simbólica con el inmobiliario y financiero Dubai— recurrir a la religión sincrética del arte para promover su perfil, tanto a través de la condición sacra de las instituciones importadas como mediante el aura chamánica de los artistas-arquitectos que levantarán allí centros de peregrinación: Frank Gehry será el inevitable autor del Guggenheim del desierto, Jean Nouvel construirá la sucursal del Louvre que ha suscitado el más reciente escándalo del hexágono —tras la aceptación pacífica del satélite en Lens y las reticencias al acuerdo de préstamos de larga duración con el High Museum de Atlanta—, Tadao Ando realizará un museo del mar y Zaha Hadid un centro de artes escénicas. Hadid y Nouvel fueron, por cierto, los elegidos para los Guggenheim fallidos de Taiwán y Río; Ando y Gehry, por su parte, los arietes del enfrentamiento entre los dos magnates non sanctos del lujo francés, Bernard Arnault y François Pinault, que los han utilizado para los mausoleos de sus colecciones de arte en Venecia y el Bois de Boulogne. Estos arquitectos son los sumos sacerdotes del nuevo credo, reclamados por doquier para producir curaciones o milagros, y si los añadimos al Rem Koolhaas de Las Vegas, a los Sejima y Nishizawa de Lens, al Renzo Piano de Atlanta o a los Herzog y de Meuron de la Tate, la nómina de hechiceros queda más o menos completa.

Las puertas de Cristina Iglesias en el Prado o la capilla de Miquel Barceló en la catedral de Palma ensayan un diálogo entre arte y arquitectura que también se produce en las instalaciones de la Sala de Turbinas de la Tate.

En España, el gótico Santiago Calatrava y el clásico Rafael Moneo son nuestros mejores oficiantes en las exigentes ceremonias del arte, y ambos han aparecido fugazmente en los radares de la actuali¬dad: el valenciano —que todavía no ha podido construir la catedral que quizá merece, si no considera¬mos tal el templo expiatorio en construcción en la Zona Cero neoyorquina bajo la forma de terminal de transportes—, tras la inauguración por los Reyes de su polémica y monumental escultura en la fachada marítima de Palma de Mallorca, cuyos ecos ha amortiguado la coincidente apertura de la capilla de Miquel Barceló en la catedral, un deslumbrante ejercicio de figuración matérica, perplejidad teológica y sordera arquitectónica; y el navarro —que sí ha construido una catedral, aunque acaso el templo ca¬tólico de Los Ángeles no alcance la altura inspirada de algunas de las iglesias que ha consagrado al culto del arte—, con la instalación por Cristina Iglesias de unas colosales puertas de bronce en la ampliación del Museo del Prado («la catedral laica más importante del mundo», según la escultora) que el arqui¬tecto ha realizado sobre la zona del claustro de la iglesia de los Jerónimos. Estos dos acontecimientos simultáneos son los que animan a comentar la versión hispánica de la fusión universal entre la arquitectura, el arte y lo sagrado.

Ni el escultor-arquitecto Calatrava ni el pintorceramista Barceló alcanzan en Palma la transubstanciación de la materia en soplo del espíritu que demanda la mística del arte, pero tanto los equilibrios gimnásticos del primero como el magma submarino del segundo serán caudalosamente admirados, y por tanto consumibles por la midcult de la piedad popular: los huesos y las espinas del uno son tan reconocibles como los peces y los cráneos del otro, y esta figuración sedante importa más que el narcisismo exhibicionista de Calatrava, o que el diálogo desordos entre el tapiz craquelado de Barceló y las aristas góticas a las que se adosa como una excrecencia de fango más escenográfica que abyecta, una cacofonía misericordiosamente puesta en sordina por las sombrías vidrieras de grisalla, por no mencionar su autorretrato desnudo como Cristo resucitado que apela a la ostentatio genitalium sin siquiera la coartada doctrinal que podría suministrarle la iconografía renacentista estudiada por Leo Steinberg.

Tampoco en Madrid el arquitecto Moneo y la escultora Iglesias logran un matrimonio feliz de la construcción y el arte, por más que el historicismo sosegado del uno y los trenzados vegetales de la otra vayan a encontrar el aplauso cordial y cortés que haga de la largamente demorada apertura de la ampliación un evento más pacífico de lo que haría presumir la atribulada historia del proyecto: el clasicismo decorativo, estriado y cerámico de Moneo tranquilizará a los que temían geometrías radicales en estos altos isabelinos, y sin embargo es probable que fuera precisamente esa abstracción abrasiva la que hubieran requerido como telón de fondo los espléndidos biombos de bronce, encantadores en su fantasía feérica de bosque animado que cruza la naturaleza sublime de los románticos con los paisajes mágicos de El Señor de los Anillos, y herederos de una tradición heroica de puertas escultóricas que cuenta con Ghiberti y Rodin, pero también con Giacomo Manzù.

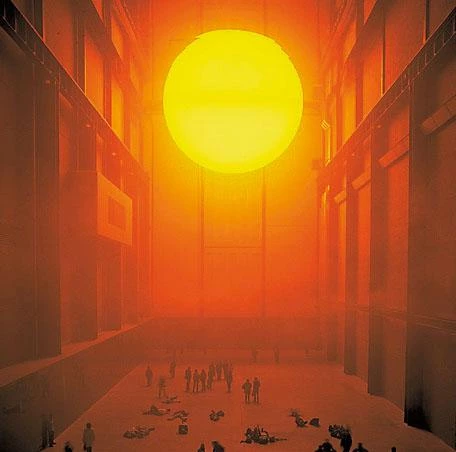

Dentro del mismo Museo del Prado, las incertidumbres litúrgicas del nuevo culto en esta etapa de transición se manifiestan en la coincidencia paradójica de la excelsa exposición de Tintoretto y la extravagante muestra de las fotografías de Thomas Struth dispersas entre los lienzos de la colección, un oxímoron programático que ilustra la ansiedad indecisa de una clase sacerdotal que no sabe aún muy bien cómo administrar los sacramentos de esta fe transversal, oculta en las cámaras acorazadas de las corporaciones, las salas herméticas de las ciudades financieras o las residencias remotas de los plutócratas, y al tiempo expuesta en los escaparates mediáticos de los museos, el trasiego turístico de las bienales o la confusión abigarrada de las ferias. De estas vacilaciones da cuenta la mayor basílica del arte último, la Sala de Turbinas de la Tate Gallery, que tras transitar por los terrores arácnidos de Louise Bourgeois, los laberintos psiquiátricos de Juan Muñoz, el despellejamiento encendido de Anish Kapoor, el rubor solar de Olafur Eliasson, la desolación sonora de Bruce Nauman o los territorios helados de Rachel Whiteread ha hallado al fin su modelo ceremonial en la excitación festiva del parque de atracciones con los cinco toboganes de Carsten Höller que hoy ocupan la nave donde se desarrollan las instalaciones de la Unilever Series. El escalofrío alucinógeno, tan íntimo como público, de la caída por los tirabuzones de este tobogánmontaña rusa remeda el éxtasis místico o erótico de las religiones convencionales, y facilita un precipitado tembloroso del arte sagrado, a la vez ocio de las masas y opio de las élites.