Julio ha sido noviembre, y ha nevado en verano. Con las muertes temidas de Miralles y Oíza, Barcelona pierde un hijo, Madrid un padre, y España dos arquitectos desmesurados que habitan ya en el territorio escarchado de la historia. Conocimos la desaparición de Enric Miralles a mediodía, y la de Francisco Javier Sáenz de Oíza poco antes de la medianoche, una diferencia horaria que simboliza la diversidad de la pérdida y la distancia que separa un trayecto demediado de una carrera cumplida: a sus 45 años, el catalán nos dejó en el cenit fracturado de su órbita vital; a sus 81, el navarro abandonó la escena al término cabal de su representación biográfica. Por eso, si Miralles queda en la emoción como una herida abierta y sangrante en el corazón del día, Oíza clausura el largo surco de su recorrido con el dolor amortiguado de una lesión cauterizada por el crepúsculo. En su despedida, ambos han sido acompañados por poetas: el 3 de julio, Miralles murió en Sant Feliu de Codines al tiempo que en Nueva York lo hacía John Hejduk, un arquitecto cuya más valiosa herencia son sus dibujos herméticos y sus libros de poesías y fábulas; y quince días más tarde, el 18 de julio, Oíza fallecía en Madrid mientras en Ginebra lo hacía José Ángel Valente, la voz más inefable de la poesía española contemporánea. Es igualmente una coincidencia apropiada, porque si los planos y textos de Miralles vibran con la misma intensidad caligráfica y lírica que algunos bocetos y relatos de Hejduk, el verbo profético y paradójico de Oíza se abrasaba en una luz oscura que no es ajena al fulgor trascendente y visionario de tantos escritos de Valente.

El catalán Enric Miralles falleció en el cenit de su carrera, a los 45 años, y sus restos reposan en el cementerio de Igualada, un paisaje mágico de hormigón que sobrevivirá en el canon del siglo XX como su obra mejor.

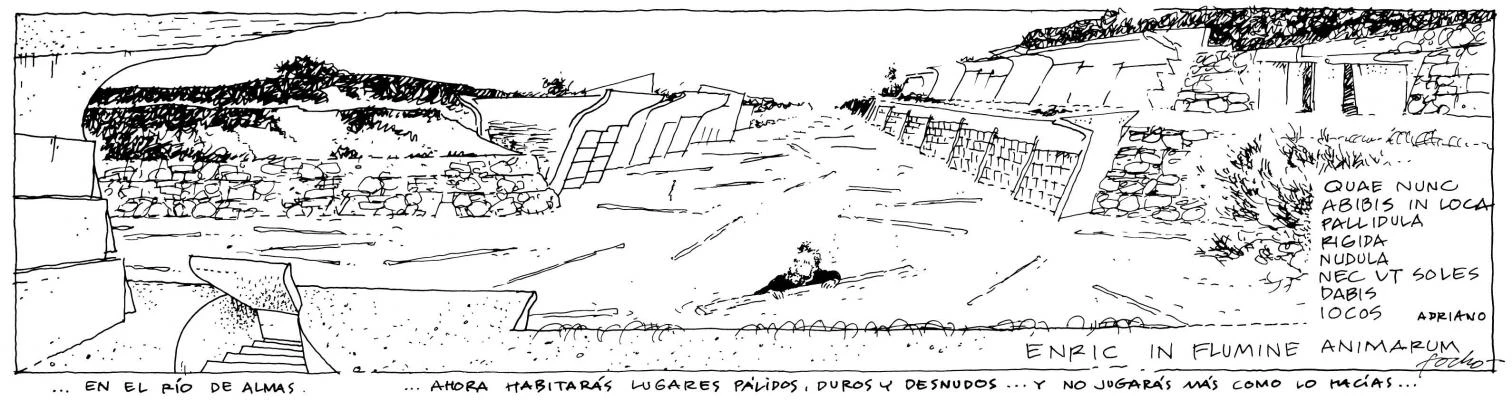

Miralles no era sólo el arquitecto más dotado de su generación; era la creación artística en estado puro. Desde sus cartas en forma de caligramas hasta las servilletas insólitas de un almuerzo doméstico, todo en su persona y en su vida transmitía una sensación de luminosa facilidad y exacta imaginación que cristalizaba en objetos o en trazos de armonía prodigiosa. Alimentado por una cultura visual vasta y dispersa, y movido por una energía aparentemente inagotable, Miralles creó un universo formal de tan extraordinaria originalidad y belleza que permanecerá como un legado inmarcesible. Desde mi admiración deslumbrada, le reproché en alguna ocasión su displicencia funcional y su aventurerismo constructivo, advirtiéndole que esa actitud podía llevarle a tener más pasado que futuro; no le gustó mi crítica, y durante un tiempo firmaba sus faxes con un dolorido «Enric, el que tiene más pasado que futuro». Pero aquel gigantón tenía las espaldas anchas, y cuando lo veía jugar al baloncesto con sus estudiantes de Harvard al terminar una jornada agotadora de jurados, no podía imaginar que hubiera algo capaz de quebrantar su determinación musculosa. Lo hizo el cáncer, y de manera tan súbita y violenta que todavía hoy resulta difícil pensarlo muerto. «No sé si te he escrito, pero te he pensado muchas veces», decía en su último fax, donde describía su vida en Houston con su esposa Benedetta, sus dos hijos y su madre, anunciaba su próximo regreso a España y se manifestaba «maravillado de los valores humanos, el cariño».

Cambió la casa tejana de Robert Stern, que le había prestado el promotor Gerald Hines, por otra de José Antonio Coderch en un pueblo próximo a Barcelona, pero el destino sólo le concedería allí dos semanas. Le enterramos en su cementerio de Igualada, un paisaje mágico de hormigón cuyo proyecto ganó en concurso a los 30 años con su primera esposa, Carme Pinós, y que seguramente sobrevivirá en el canon de la arquitectura de este siglo que acaba como su obra mejor. Inacabado y genial como su propia vida, ningún arquitecto tendrá un escenario final de mayor patetismo, poesía y emoción. Conmovido por la muerte simultánea de Miralles y Hejduk, Peter Eisenman me llama para explicarme su proyecto de homenaje póstumo a su colega americano, con el que su propia biografía —de los New York Five a la Cooper Union— estuvo tan íntimamente enredada: si Fraga no se opone, levantará en su Ciudad de la Cultura de Galicia las dos torres que Hejduk no llegó a construir en el parque compostelano de Belvís, y la topografía pétrea de ese monte monumental y simbólico tendrá dos nuevos hitos peregrinos de vidrio y de granito. En el caso de Miralles, es posible que los tributos postreros se refieran también a proyectos inconclusos, del Parlamento de Escocia a la sede de Gas Natural el mercado de Santa Caterina en Barcelona. Es difícil saber cuántos de ellos se llevarán a buen puerto, y cuántos se malograrán por el recelo que suscita el ejemplo equívoco de la Sagrada Familia de Gaudí; pero el lugar singular de Miralles en la historia no se verá afectado por estas vicisitudes.

El navarro Francisco Javier Sáenz de Oíza murió a los 81 años; su curiosidad apasionada le llevó a transitar muchos caminos y dejó un vasto legado, del que forman parte obras de juventud como la Basílica de Aránzazu.

Ante el drama mítico de una muerte prematura, las biografías completas se desvanecen en el panorama pálido del hábito. Oíza fue un gran maestro de todos nosotros, pero su desaparición octogenaria barniza al arquitecto con el brillo apagado de la vida normal. Murió casi a la misma edad que Eladio Dieste, el gran ingeniero uruguayo fallecido al día siguiente en Montevideo, dos tránsitos que sólo pueden considerarse tempranos si se comparan con los de las dos grandes damas de la arquitectura desaparecidas en los últimos meses: la colaboradora de Le Corbusier Charlotte Perriand, que lo hizo a los 96 años; y la autora de la cocina de Frankfurt, Margarete Schütte-Lihotzky, que murió cinco días antes de cumplir 103. Hejduk y Valente nos han dejado ambos a los 71, y ni siquiera esta edad puede asociarse a un trayecto inacabado.

En el caso de Oíza, su muerte ha venido precedida de un prolongado periodo de alejamiento que nos preparó para su pérdida; producida ésta, la melancolía trae a la memoria la personalidad apasionada de un arquitecto de pirotécnica inteligencia e infinita curiosidad, capaz de beber en todas las fuentes y al que sólo su dispersión estilística negó el reconocimiento internacional que le era debido, y que compensó con su volcánica y polémica popularidad en España. Profesor carismático de la Escuela de Madrid, y maestro de arquitectos como Rafael Moneo, tuve la fortuna de compartir las mismas aulas, y de coincidir con él en varios jurados donde su palabra encendida se transformaba en pudorosa indecisión; volvía a ser él mismo en los almuerzos, donde nos deleitaba con su afición a las paradojas y a los enigmas geométricos. En Madrid construyó barrios admirables de vivienda social en los años cincuenta, y dos torres emblemáticas que quedaron como símbolos respectivos de las inquietudes formales de los sesenta y de la fascinación tecnológica de los setenta, Torres Blancas y el Banco de Bilbao, culminando su trayectoria en los ochenta con el ruedo de la M-30, un colosal conjunto de viviendas al borde de la autopista que reúne a Rossi con Venturi, y que funde su investigación residencial con su pasión monumental en una obra sincrética que fue la más debatida de su dilatada carrera. Pero en el momento del adiós prefiriría recordar aquí un proyecto que realizó apenas cumplidos los 30 años—la misma edad que tenía Miralles cuando ganó el concurso de Igualada—, y en el transcurso del cual conoció a María Felisa, que es hoy su viuda, y al escultor Jorge Oteiza, para cuyo futuro museo concibió su proyecto postrero, expuesto actualmente en forma de maqueta en la Bienal de Venecia: me refiero a la Basílica de Aránzazu, una nave invertida de piedra y de madera que se defiende con torres de violencia ancestral, y que alberga en su vientre de ballena la promesa de resurrección representada por Jonás. Frente a la tumba de Miralles en el cementerio de Igualada hay un paisaje de lápidas de hormigón parcialmente levantadas por un viento interior que transmite idéntico mensaje de esperanza, y es posible que esa tenacidad del espíritu sea el mejor legado de estos dos arquitectos inmortales.