Siempre me ha intrigado el caso Calatrava. La obra del arquitecto, ingeniero y escultor valenciano disfruta de un reconocimiento social que la mayor parte de sus colegas le regatea: desde sus comienzos fulgurantes, la extraordinaria popularidad de las construcciones de Calatrava ha venido acompañada por una acogida crítica reticente. Acaso por su condición fronteriza entre disciplinas, ni arquitectos ni ingenieros ni artistas lo consideran uno de los suyos, y el haberse establecido en Zúrich le hace ser tan forastero entre los suizos como lejano para los españoles; pero ni su vocación interdisciplinar ni su ubicación extraterritorial explican plenamente la extrema hostilidad que con frecuencia suscita. He formado parte de muchos jurados de concursos, bienales y premios de arquitectura, y nunca he advertido animosidad semejante a la provocada por los proyectos y obras del valenciano de Benimamet. Es verdad que el éxito temprano —y el suyo lo ha sido— alimenta el recelo, cuando no la envidia; es cierto que la mayoría de sus hagiógrafos, al insistir en situarlo a la altura de Leonardo y Miguel Ángel, mueven inevitablemente a la irrisión; y es seguro que el carácter abrasivo de algunas polémicas de Calatrava con clientes, colegas y discípulos no han contribuido a incrementar el número de sus admiradores. Sin embargo, y al menos en el terreno de la arquitectura, las razones del desamor han de buscarse en otros argumentos.

La colosal nave gótica del Museo de las Ciencias de Valencia eleva la estatura de Calatrava entre el público general pero no disipa los recelos de sus colegas, que lo consideran un ‘arquitecto de género’ y califican su obra de alarde ingenieril.

Vaya por delante que, en mi opinión, la obra de Calatrava está entre las más importantes y representativas de nuestro tiempo; aunque me apresuro a añadir que este juicio no es compartido por la mayoría de mis amigos arquitectos, de mis compañeros en la enseñanza universitaria y de mis colegas en el mundo editorial. Por mi parte, cuando se censura el colosalismo retórico del sevillano puente del Alamillo, con su arpa inútil monumentalizando la nada, pienso en la elegancia ingrávida del pabellón de Kuwait en la Expo, con su bosque animado de palmas y colmillos que culminaba una década de experiencias con estructuras móviles y plegables; cuando se ridiculiza el exhibicionismo futurista y naïf de la torre de comunicaciones de Montjuïc, un diseño que resulta de hibridar los tebeos de ciencia ficción con los tratados de gnomónica, pienso en la inteligencia plástica del puente de Bach de Roda, un gesto deslumbrante que supo a la vez crear un hito urbano en una zona desvencijada de Barcelo-na y fabricar una imagen emblemática de la modernidad española; y cuando se denigra el arco inaudito del puente de Mérida, comparándolo con la severidad eficaz del puente romano que salva el Guadiana unos cientos de metros aguas arriba, pienso en la esbeltez parabólica de la pasarela peatonal bilbaína del Campo del Volantín, un alarde armonioso de hormigón, acero y vidrio que redime una ría áspera y anónima.

Desde luego, no hace falta sentir simpatía por el cromatismo esquemático y vulgar de sus acuarelas para apreciar el trazo firme y la mano entrenada de sus croquis; no es preciso valorar el constructivismo trivial de sus piezas escultóricas para admirar la perfección plástica y rítmica de sus maquetas inmaculadas; y no es necesario compartir su desdén caprichoso por la optimización estructural para rendir homenaje a la meticulosidad técnica y la exactitud profesional de sus planos de detalle. Cuando se discute su obra, la tentación más inmediata es la de considerarlo un arquitecto «de género»: lo mismo que hay cineastas especialistas en westerns en comedias, Calatrava sería un arquitecto especialista en obras ingenieriles —puentes y edificios del transporte—, donde tanto la importancia de las luces estructurales como el protagonismo del movimiento hacen singularmente apropiada su doble formación. Eso explicaría, por ejemplo, el éxito de sus estaciones ferroviarias, del rigor topográfico y paisajístico de la de Stadelhofen en Zúrich a la frondosidad vítrea y gótica de la de Oriente en Lisboa, pasando por la elocuencia simétrica y alada de la estación del aeropuerto de Lyón en Satolas; y eso justificaría, también, la poca fortuna del arquitecto en el otro extremo del abanico proyectual, las obras residenciales, donde la fragmentación celular del programa se presta a pocas alegrías estructurales, y donde la orquestación de los usos exige una sensibilidad sociológica seguramente alejada de las ambiciones escultóricas y simbólicas de Calatrava.

Su caso es, en muchos sentidos, similar al de Bofill. El catalán ejerció la arquitectura con enorme éxito y reconocimiento internacional, agudamente atento a las mutaciones del gusto e impecablemente inserto en el teatro del poder político y económico. Pues bien, de nada le valió rodearse en su Taller de una corte de poetas y filósofos: sus colegas lo catalogaron de inmediato como «el Julio Iglesias de la arquitectura» —una denominación displicente que nadie podía sospechar entonces que sería refrendada irónicamente por el efímero matrimonio de Ricardo Bofill junior con la hija del cantante—y le negaron toda legitimidad cultural, expulsándolo a las tinieblas exteriores de la crítica académica. Y sin embargo, muy pocos negarían hoy que las grandes obras francesas de Bofill en los años setenta constituyen una de las manifestaciones más pedagógicas y explícitas de la estética posmoderna, que le han otorgado un lugar inevitable en las historias de la arquitectura de este siglo.

A Calatrava, por su parte, el epíteto que con mayor profusión se asigna es el de «fallero», aludiendo a la vez a su origen valenciano y al populismo figurativo de su arquitectura, donde cualquiera puede reconocer bosques arcaicos y osamentas prehistóricas, vientres de ballena y ojos ciclópeos, alas extendidas, garras, picos, plumas o costillas. Y tampoco en este caso parecen servirle al chueta levantino su exigente formación artística y académica, culminada por su doctorado en la ETH de Zúrich; sus nueve doctorados honoris causa en universidades europeas y norteamericanas; las innumerables exposiciones monográficas de su obra en todo el mundo; o el cúmulo de reconocimientos que el año pasado tuvo un hito en la obtención del premio Príncipe de Asturias de las Artes, un galardón sólo concedido antes a dos arquitectos, el brasileño Óscar Niemeyer y el recientemente desaparecido Francisco Javier Sáenz de Oíza.

El próximo 4 de noviembre, mientras su obra se exhibe en el Palazzo Strozzi florentino, Calatrava recibirá en Dallas el premio Meadows de las Artes, una distinción dotada con 50.000 dólares que ha sido otorgada a figuras de la talla de Ingmar Bergman, Arthur Miller o Robert Rauschenberg, y ésta es otra ocasión donde tampoco cabe esperar que el arquitecto concite la unanimidad de sus colegas. Pero Architectural Record, la veterana revista vinculada hoy al American Institute of Architects, dedica su número de julio al fervor creativo europeo,que centra en dos países —Holanda y España— y dos arquitectos —Koolhaas y Calatrava—, evidenciando la popularidad del valenciano en los Estados Unidos, donde recientemente ganó el concurso para la «cápsula del tiempo» del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, y donde el año próximo inaugurará su primer edificio, una ampliación del Museo de Arte de Milwaukee, que extiende las alas móviles de acero de sus gigantescos brise-soleil al borde del lago Michigan.

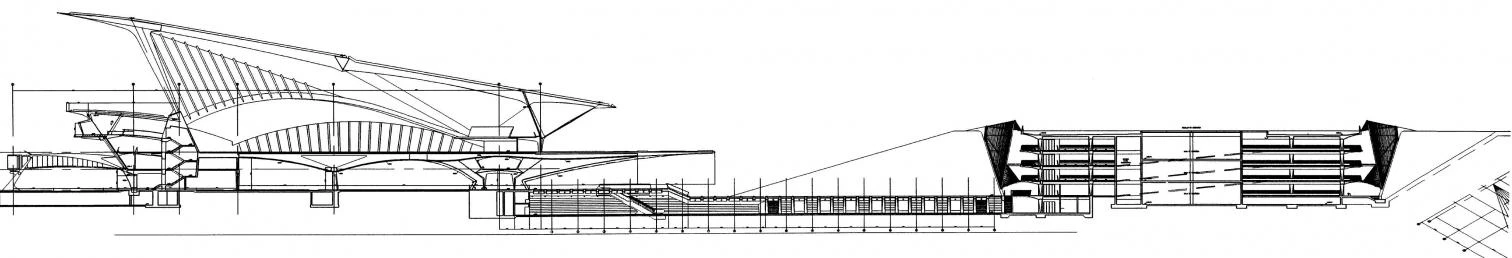

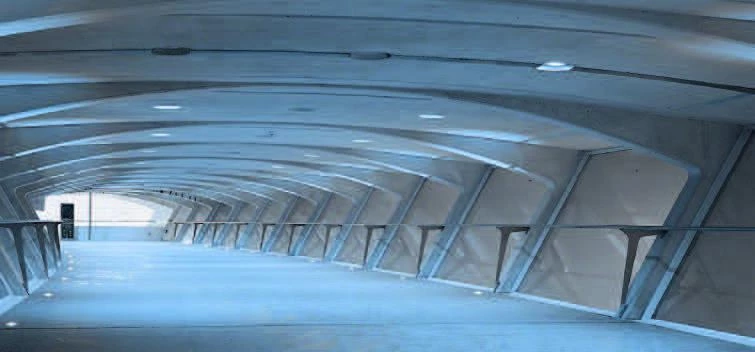

La terminal bilbaína de Sondica recibe al que inicia el viaje en una sala luminosa con un pico de ave extendido hacia las pistas, y alberga las llegadas bajo un costillar rítmico unido con el aparcamiento excavado.

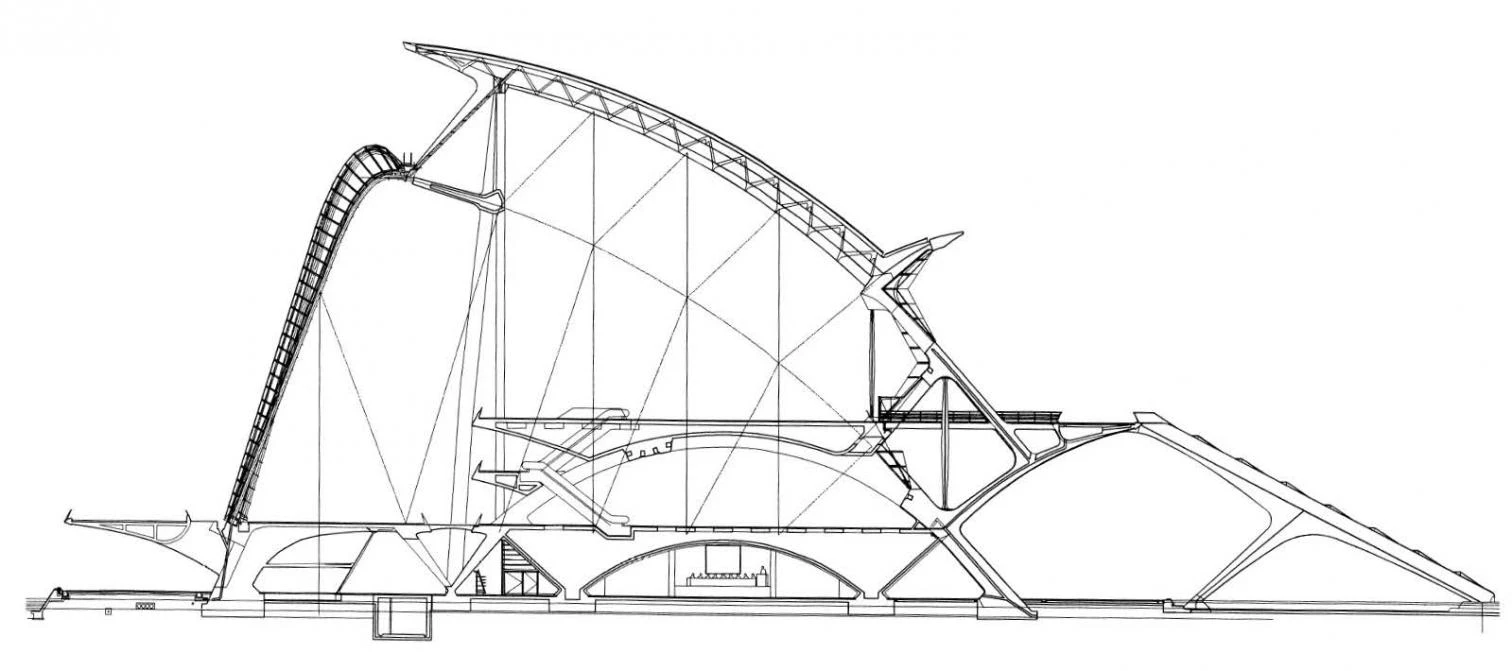

En España, mientras tanto, Calatrava remata dos grandes obras que elevarán su estatura entre el público general sin llegar a disipar los recelos de sus críticos. La terminal del aeropuerto bilbaíno de Sondica —donde hace tres años completó una escultórica torre de control— es una gran sala luminosa de acero y aluminio que extiende hacia las pistas un pico de ave cuyo perfil ascendente sugiere el de los montes vecinos; la planta triangular de este vestíbulo de salidas, que recibe al viajero bajo la curva tensa de una visera acristalada y lo conduce hasta las galerías en voladizo de la zona de embarque, se levanta sobre un zócalo de hormigón que alberga las llegadas bajo un costillar rítmico, conectado por un pasadizo subterráneo con el elegante aparcamiento excavado en el paisaje. Aquí, la esperable referencia a la terminal neoyorquina de Saarinen para la TWA se diluye en una construcción ligera y transparente, que recuerda el optimismo de la arquitectura norteamericana de los años cincuenta en sus vidrieras inclinadas y en las aristas amables de una estructura esbelta y delicada.

Y en Valencia, el colosal conjunto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias llega a un clímax esperado con la terminación del segundo de sus tres edificios, el formidable Museo de la Ciencia, que levanta su mole de nervios de hormigón y espigas de vidrio junto al ojo mágico del planetario inaugurado el año pasado, a la espera ya sólo del tercer elemento del complejo, el Palacio de las Artes que en el proyecto definitivo sustituyó a la torre de comunicaciones inicialmente prevista. El museo, que se construye multiplicando un módulo estructural según una lógica de sección extrusionada muy frecuente en la arquitectura de Calatrava, ofrece al norte un acordeón de cristal que se precipita como una catarata de hielo desde una repisa vertiginosa sostenida por cinco gigantescos árboles de hormigón, y se acuesta hacia el sur con un lomo erizado de pináculos, agujas y arbotantes, conformando un interior gótico que evoca a la vez un bosque petrificado y los mundos secretos que los cuentos ocultan tras cortinas de agua. El Niágara cristalino de Valencia encierra, en efecto, un universo onírico y titánico que más pertenece a la edad de los dioses o de los héroes que a la edad de los hombres, y un espacio infinito más conducente al pasmo que a la reflexión; un lugar, al cabo, donde sólo parece poder albergarse una concepción épica de la ciencia. Pero no otra, a fin de cuentas, es la visión demiúrgica que el propio Calatrava tiene de la arquitectura: una tarea heroica y sagrada que sus admiradores hallarán homérica y sus detractores quimérica, cuando probablemente no sea nada más —y nada menos—que la cristalización estructural y escultórica del espectáculo urbano contemporáneo.