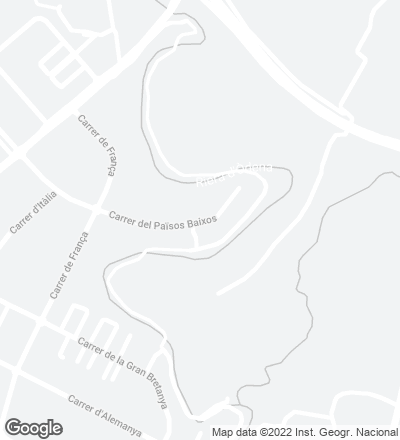

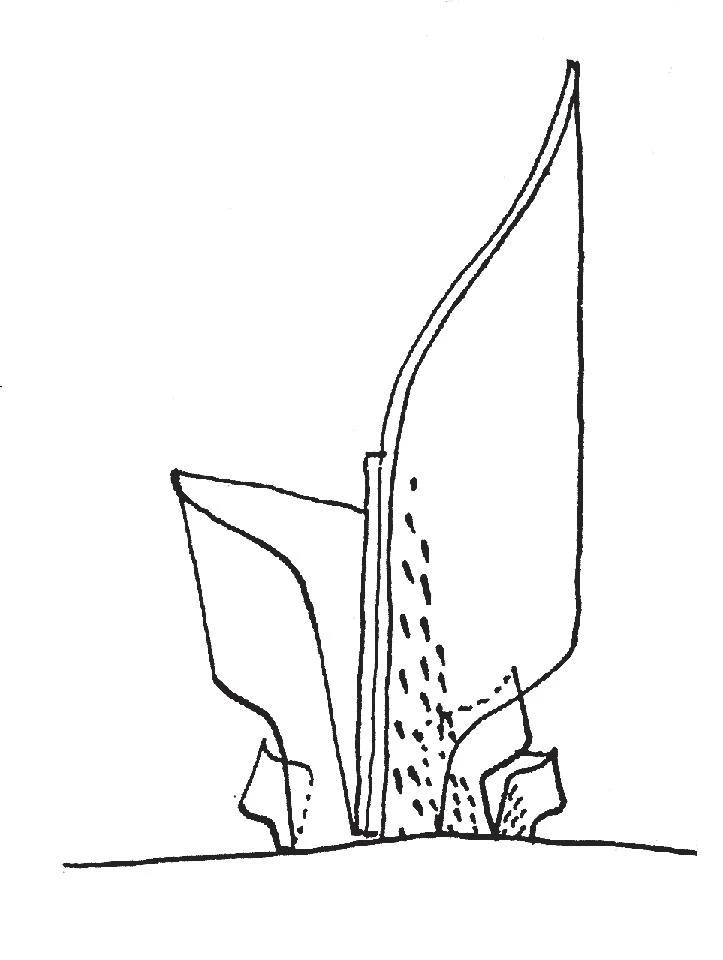

Cementerio, Igualada

Enric Miralles Carme Pinós- Tipo Religioso / Conmemorativo Cementerio

- Material Hormigón

- Fecha 1985 - 1996

- Ciudad Igualada (Barcelona)

- País España

- Fotografía Manel Armengol Hisao Suzuki

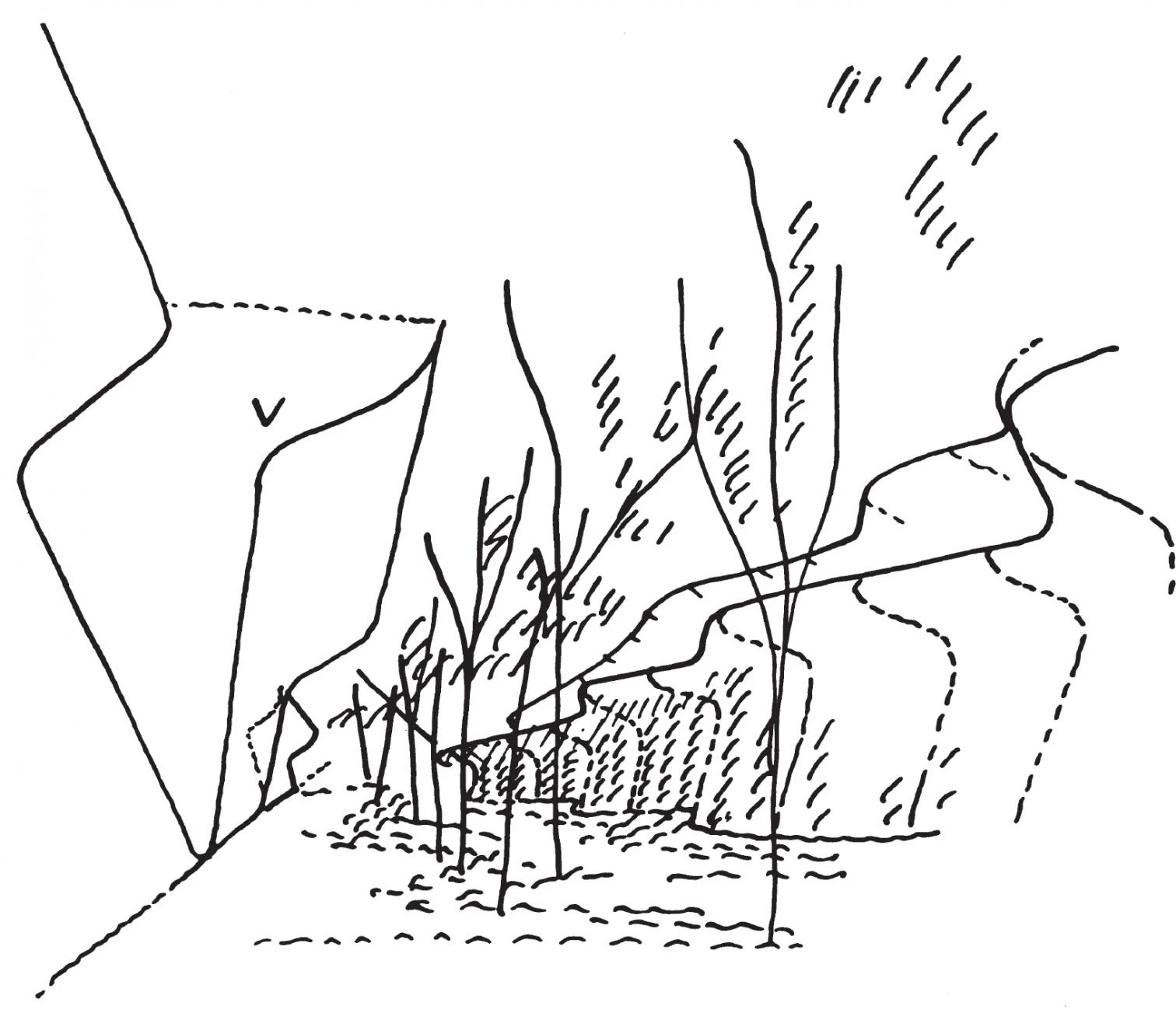

Se asciende por la ladera y se alcanza la excavación que aloja el cementerio. Un cementerio en una fosa, dispuesto como una cantera a cielo abierto. La herida del suelo mantiene el sentimiento de la cantera abandonada, cuyos taludes se desmoronan bajo el tiempo y el sol del Mediterráneo. La excavación concéntrica de gradas permite apoyar contra el terreno los nichos de hormigón, y pasear, como por una ruina, por sus soleadas terrazas. El recorrido concéntrico del cementerio se condensa en una suave bajada hacia un patio central abierto al cielo, un plano inclinado con un pavimento continuo en que afloran apenas grandes tablas que parecen flotar corriente abajo, hacia el remanso del patio. Este río de almas produce una imagen extraordinariamente poética, especialmente cuando se remansa como en un estanque. Es como los ríos que afluyen en el desierto y la arena se traga silenciosamente. Sobre los taludes, los nichos se salen de plomo; a veces como muros de contención, a veces como márgenes vencidas del río de almas. Y los panteones toman el aspecto de los hipogeos del desierto, una imagen insólita junto a los gaviones hidráulicos. Uno de ellos aloja los restos del arquitecto.

Toda la obra del cementerio se mueve, sin respetar la vertical ni la horizontal, como en las pinturas del Juicio Final, donde las graves tumbas y las quietas lápidas se quiebran y revuelven en el día de la ira: mors stupebit et natura. Ante el asombro de la Muerte y de la Naturaleza, ante el asombro de nuestros ojos y nuestra memoria, se disponen en la herida abierta en el terreno el patio y las galerías de nichos, entre los pinos espantados del paraje. Pero sólo el viento sale por las losas abiertas y dislocadas del terreno. En el cementerio de Igualada la intensidad del sentimiento que habita el lugar de la muerte se alía con la necesidad de forma, con la construcción expresiva de Miralles y Pinós, de modo que sus metáforas habitualmente desenfadadas se tornan aquí más graves. El recuerdo del dolor, la más intensa quizá de las experiencias humanas, se encuentra con la dislocación estudiada de los osarios, cuya presencia se sale del anonimato convencional y cobra un sorprendente movimiento. No es un movimiento de exaltación como el del barroco, que sugiere la resurrección hacia el cielo, ni el de los gestos patéticos de los panteones del siglo XIX, sino más bien el movimiento estudiado de la permanente ironía del arquitecto, de una posmodernidad de incertidumbres de formas y significados, y de la complicada pero aparentemente fácil e inevitable plasticidad de su trabajo.