El vidrio mudo dio voz al siglo XX; en el actual, el vidrio vocea para hacerse oír. Las dos almas del vidrio dieron vida a las vanguardias: las facetas talladas del vidrio cristalino sirvieron como símbolo de regeneración luminosa, y la exactitud laminar del vidrio transparente se usó como emblema de perfección mecánica. Si los cristales de cuarzo de las arquitecturas alpinas prometían renovar el mundo desde la pureza mineral de la naturaleza, las fachadas vítreas de las construcciones urbanas ofrecían transformar el entorno a través de la razón ecuánime de la máquina, y tanto los reflejos como las transparencias se asociaron para dibujar un futuro de claridad material y visual. Pero ni los destellos subjetivos del crisol expresionista y romántico se acomodaron bien a la matriz regular y geométrica de la objetividad ilustrada, ni el ilusionismo barroco y rococó del vidrio azogado consintió su exilio del territorio moderno, y el panorama unánime del vidrio transparente acabó fracturándose en un paisaje de espejeantes esquirlas cristalinas.

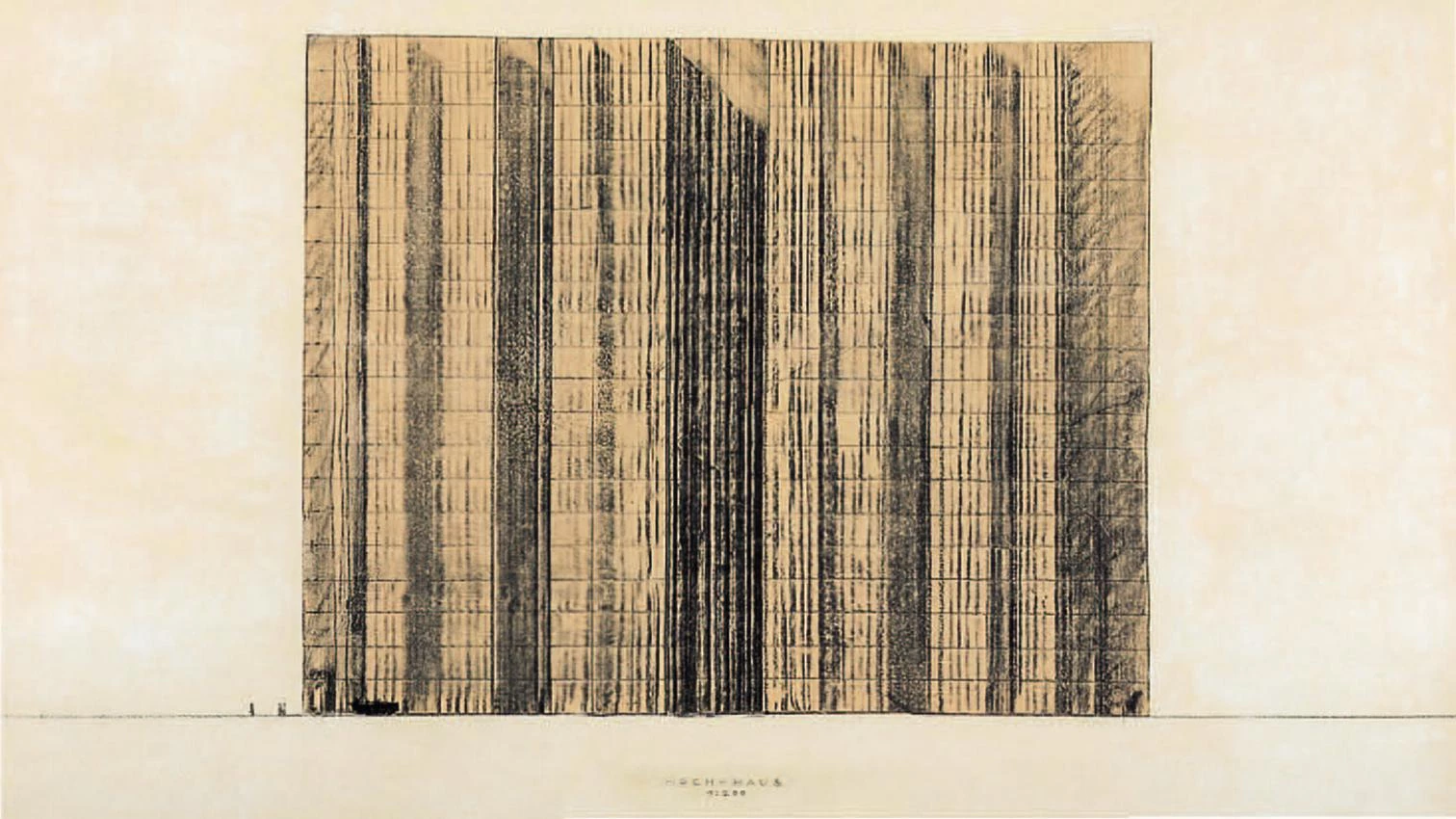

La transparencia moderna había hallado en el vidrio la mejor metáfora de una sociedad abierta al escrutinio, fascinada por la precisión industrial, y que levantaba como bandera la verdad constructiva, la lógica funcional y las formas elementales. Esta interpretación, canónica desde Pevsner y Giedion, que hacía pasar el eje del siglo por la mecanización, Gropius y Berlín, se puso en cuestión por la crítica formalista anglosajona, que prefería articular la revolución moderna a través de las mutaciones artísticas, Le Corbusier y París, y ése es el relato que subyace al énfasis de Colin Rowe en la transparencia aparente de la pintura cubista frente a la transparencia literal de las arquitecturas de vidrio. Sin embargo, no sería esta revisión historiográfica la que quebraría el vidrio moderno, sino las convulsiones dramáticas que socavaron la confianza optimista en el proyecto ilustrado, mostrando la dimensión totalitaria de la razón técnica, y evidenciando el carácter oscuramente opresivo de la ciudad transparente de las luces.

Como Goethe en su lecho de muerte, la arquitectura moderna reclamó «luz, más luz», y esa voluntad luminosa terminó pervirtiéndose en prismas cristalinos que la ciencia ficción imaginó habitados por androides, mientras las utopías aristadas de Taut en los Alpes se reemplazaban por las geodas heladas de Supermán en el Ártico, y las geometrías esenciales de Malevich alumbraban el monolito hermético de Kubrick, un cristal inhumano que resume la crisis terminal de la razón moderna. La frágil frialdad del vidrio lo hace tan ingrato al tacto como extraño al cobijo o a la huella, y no sorprende que Barragán nos advirtiera del error de haber sustituido «el abrigo de los muros por el desamparo de los ventanales», ni que Derrida escenificara su ruptura con los arquitectos deconstructivistas en torno a la defensa por éstos del vidrio, cuya naturaleza inalterable «no permite que la existencia humana deje trazas de su paso». Mientras oímos el estrépito de los cristales rotos, el sueño vítreo se torna una vigilia vidriosa.[+]