On: Architecture, exposición en el Centro Sueco de Arquitectura y Diseño (ArkDes), Estocolmo

No hay mejor título que el de August Strindberg para describir la obra de Bolle Tham y Martin Videgård. El mayor referente de la literatura sueca publicó Utopier i verkligheten en 1885, año en que nacieron Gunnar Asplund y Sigurd Lewerentz, maestros ineludibles de una arquitectura que tuvo en su coetáneo Sven Markelius y en los posteriores Ralph Erskine, Carl Nyrén y Peter Celsing momentos de fulgor, pero que lleva décadas de postración. Tham y Videgård son hoy los más visibles representantes de una generación que desea devolver a Suecia el protagonismo que le es debido, y lo hacen con un rosario de obras diversas que solo tienen en común ser ‘utopías en la realidad’: esfuerzos por recuperar la claridad constructiva, la eficacia funcional y la elegancia expresiva sin dejar de respetar las constricciones contextuales de la realidad, en su caso especialmente exigentes por el poder de la industria que levanta los edificios. El libro de Strindberg es una colección de narraciones breves, y el corpus de Tham y Videgård es similarmente un conjunto de episodios que no llegan a ser una novela, porque en cada caso las condiciones de entorno físico o material llevan a un desenlace diferente.

Palladianos por su amor a la práctica del oficio frente a las alturas teóricas de Alberti, y vitruvianos por su devoción a la firmitas, utilitas y venustas del romano, los socios de Estocolmo podrían adscribirse al clasicismo nórdico si no fueran más universales que escandinavos en su apetito por alimentarse de la escena internacional, y podrían asociarse a un ‘retour a l’ordre’ tras los excesos icónicos si no fuese porque su búsqueda obstinada de la simplicidad elemental no excluye nunca la imaginación propositiva que hace de cada proyecto un desafío de invención. Pero nórdicos sí que son en buena medida, aunque no en la tradición sombría que se extiende desde la angustia existencial de Ingmar Bergman al universo noir de Stieg Larsson o Henning Mankell, sino en la modestia razonable de un país socialdemócrata e igualitario, escenario perfecto para la disolución de la autoría ante la potencia de la naturaleza y el paisaje, y donde el diseño bebe aún de las fuentes limpias de su pasado campesino: un país que pudo albergar a la vez el impresionismo amable de Anders Zorn y el simbolismo teosófico de Hilma af Klint, y al que conviene el lema exacto de Tomas Tranströmer, «el cielo a medio hacer».

En el cuarto de siglo de un itinerario que se inicia con la variedad material y formal de las casas y llega hasta la sabiduría urbana de los edificios públicos, el cielo está a medio hacer en la planta inesperada de la Creek House y en la sección evocadora de Krokholmen, en la contundencia vertical del Kalmar Museum of Art y en la inteligencia contextual de Nya Konst, manifestaciones todas de una voluntad de hacer arquitectura que no se detiene ante los interiores ni se excluye del paisajismo, que desdeña la inmediatez de lo contemporáneo porque aspira a la pervivencia de lo adaptable a las mutaciones del tiempo, y que procura ser directa sin renunciar a la inspiración que alumbra aquello que permanece en la memoria.

De todas sus realizaciones, acaso la más indeleble sea la más efímera, el montaje de su reciente exposición en ArkDes, concebida como un inmenso suelo de vidrio bajo el cual se mostraba su obra. Frente a las grandes muestras que fascinan y abruman a la vez, obligando a levantar la vista hacia las piezas, en Estocolmo el visitante se paseaba sobre ellas, percibiéndolas entre los reflejos de un estanque helado: utopías en la realidad que perduran como insectos atrapados en el ámbar del museo.

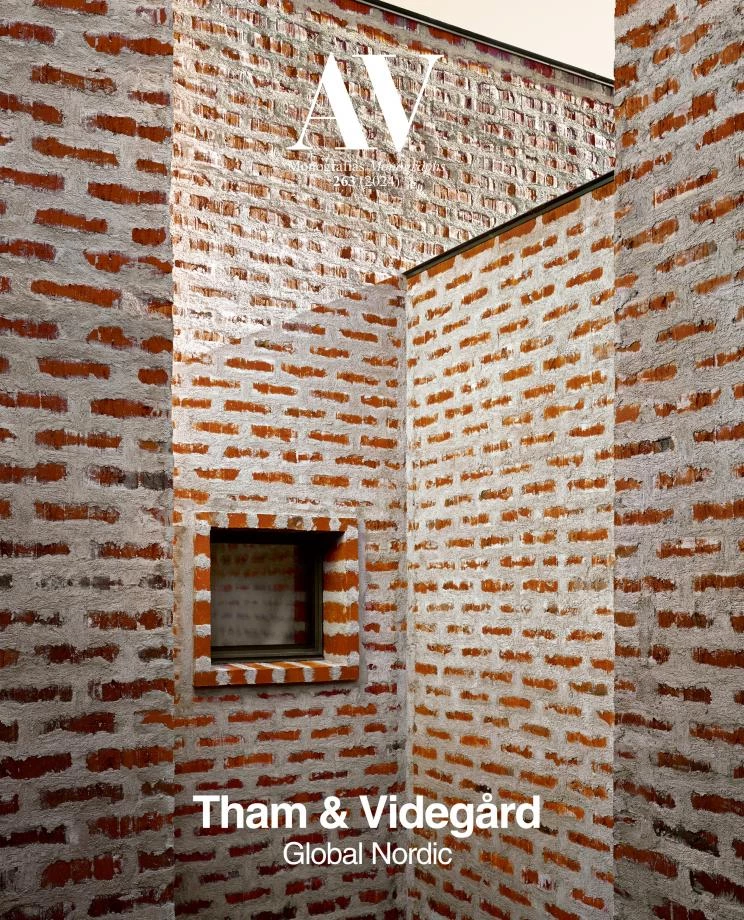

Tham & Videgård, casa de verano Lagnö, Estocolmo