Nunca ha habido tantos museos, y nunca han sido tan innecesarios. Estados Unidos, Japón y los países prósperos de Europa han conocido en la última década una extraordinaria floración de museos. Museos de la ciencia, museos de arqueología, museos de historia, museos de los niños, museos de ciudades, pero, sobre todo, museos de arte. Se han ampliado los existentes para dotarlos de tiendas, restaurantes y librerías, nuevas salas de exposición temporal y servicios técnicos de apoyo a unos fondos en continuo movimiento; y se han creado multitud de museos nuevos, buena parte de los cuales dedicados al arte contemporáneo.

Esta proliferación de recintos para el arte podría hacer pensar en una renovada pasión por la memoria y la belleza; sin embargo, la inflación museística obedece más bien a la hipertrofia de las necesidades comunicativas de los estados y de las grandes corporaciones. En un medio saturado de mensajes, los escenarios para las ceremonias del arte suministran un espacio fértil para las estrategias de persuasión y relaciones públicas; frente a la degradación del entorno natural y la vida ciudadana, los museos cumplen la función compensatoria de acotar territorios protegidos que mantienen la ficción elevada de la perfección espiritual; y ante la volatilización contemporánea del espacio público, las salas de exposición se convierten en el simulacro cultural del lugar (secular o sagrado) donde se manifiesta la dimensión pública.

También España —desde la secular administración central hasta las jóvenes administraciones autonómicas, pasando por los ayuntamientos de las grandes ciudades— ha experimentado esa ansiedad de legitimación simbólica a través de las instituciones del arte de vanguardia.

El Reina Sofía de Madrid —con su tormentosa historia y sus torres de vidrio diseñadas por Antonio Vázquez de Castro, José Luis Íñiguez e Ian Ritchie— ha sido la nave capitana de una numerosa flotilla de museos de arte contemporáneo, entre los que destacan la recientemente inaugurada Fundación Pilar y Joan Miró en Palma de Mallorca, un edificio lírico y antiguo de Rafael Moneo, que sitúa en el jardín mediterráneo una estrella de hormigón, y tamiza la luz que se refleja en los estanques con ventanas de alabastro; la Fundación Tapies en Barcelona, con una nube y una silla de alambre realizados por el pintor que coronan la elegante rehabilitación de un edificio modernista de Doménech i Montaner; el Centro Atlántico de Arte Moderno, que sugirió a Francisco Javier Sáenz de Oíza la introducción de una jaula de acero, rítmica y luminosa, en el interior de un caserón próximo a la catedral de Las Palmas; y el Instituto Valenciano de Arte Moderno, un gran cajón de piedra clara en el borde del casco histórico de Valencia, y cuyo mayor activo es la inteligente gestión de Carmen Alborch.

Acorazados autonómicos

Incierta aún la remodelación de las Atarazanas sevillanas para albergar un centro de arte andaluz, los acorazados que asoman hoy en el horizonte son los tres grandes museos de arte contemporáneo de las nacionalidades históricas (Cataluña, Euskadi y Galicia) que reforzarán la escuadra en los noventa con tres formidables navíos de nueva construcción, encomendados en los tres casos a arquitectos extranjeros pertenecientes al muy selecto club (con sólo quince miembros) de los galardonados con el premio Pritzker: el portugués Álvaro Siza y los norteamericanos Richard Meier y Frank Gehry.

Álvaro Siza (premio Pritzker en 1992) ha proyectado el Museo de Arte Contemporáneo de Galicia en un borde incierto del núcleo monumental de Santiago de Compostela, en la forma de unos volúmenes prismáticos que se maclan diagonalmente para construir un edificio fracturado, de geometrías incómodas que, una vez levantada la obra gruesa, tenía aún el esquematismo crudo de una enorme maqueta de hormigón. La inserción urbana resulta algo inesperada, y la forma de evitar la luz directa en las salas —un forjado colgado bajo los lucernarios— demasiado elemental; pero la obra reciente del maestro de Oporto ostenta toda ella esa naturaleza un tanto artificiosa que, si bien lo ha hecho famoso entre los jóvenes deconstructivistas, obliga a añorar sus obras primeras. En ésta la presión conservacionista le ha forzado a chapar con granito el hormigón; aunque no es un mal compromiso, es la forma más trivial de resolver el inevitable conflicto entre el contexto histórico del singular casco compostelano y la voluntad vanguardista del museo de arte.

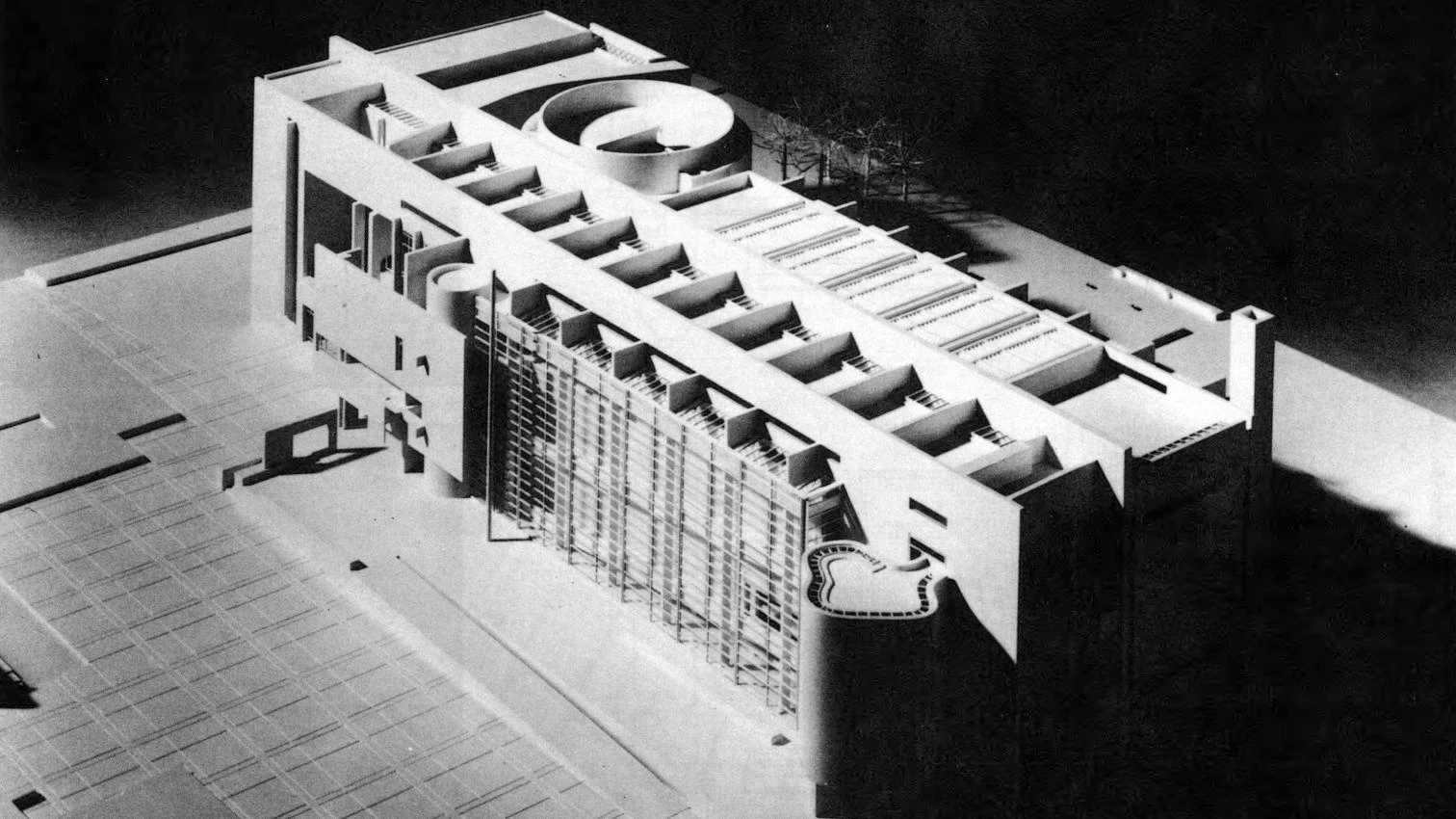

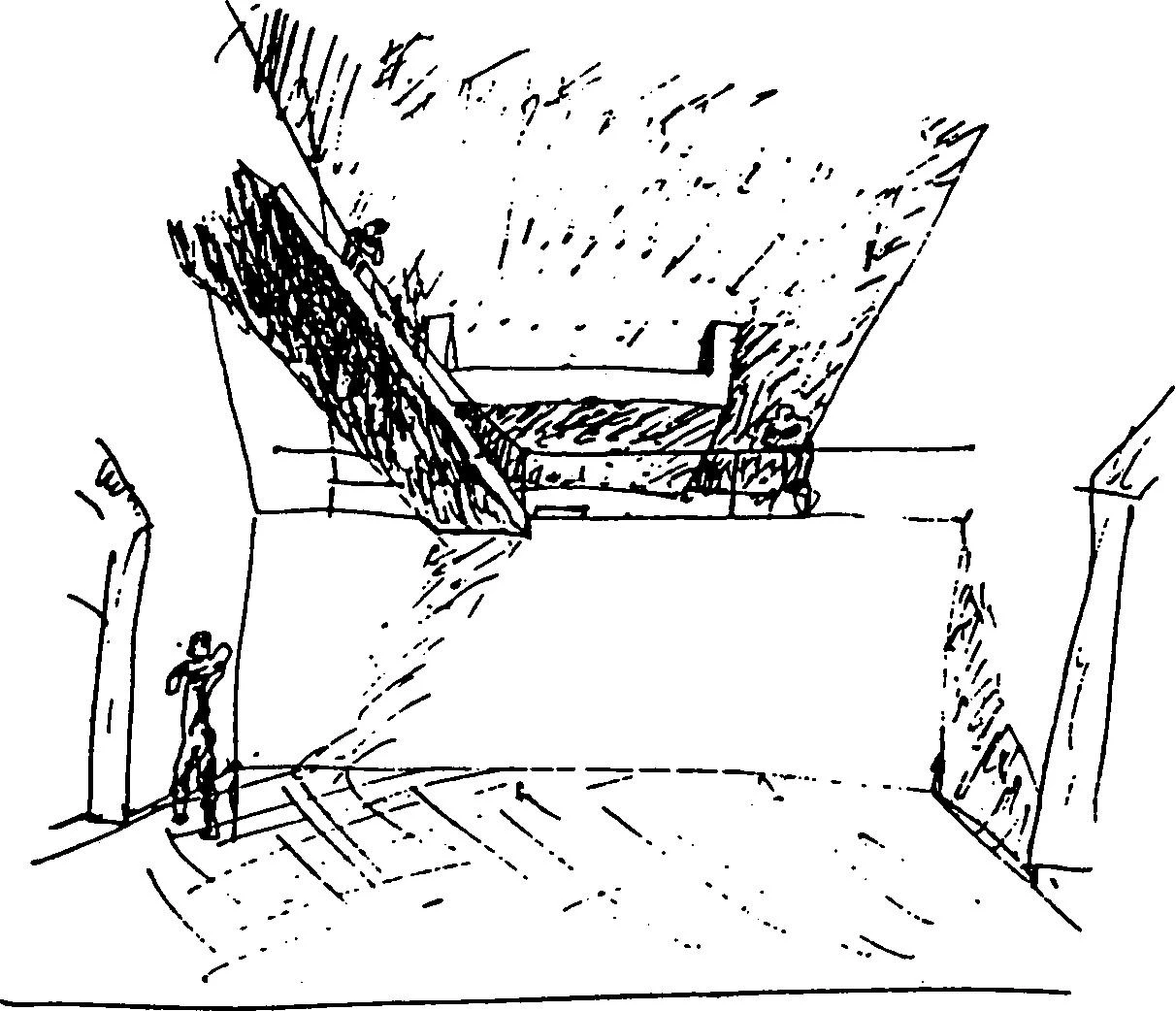

El País Vasco, Galicia y Cataluña, las tres comunidades históricas, van a ver reforzada su oferta museística con tres nuevos edificios proyectados por sendos arquitectos galardonados con el premio Pritzker: el Museo Guggenheim en Bilbao (encabezado del artículo), de Frank Gehry; el Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela (arriba), de Álvaro Siza; y el Museo de Arte Contemporáneo en Barcelona (abajo), de Richard Meier.

Richard Meier (premio Pritzker en 1984) está construyendo, próximo a Las Ramblas y junto a la Casa de la Caridad barcelonesa, el Museo de Arte Contemporáneo de la capital catalana. Como arquitecto especialista en museos que ya tiene en su haber media docena de ellos —entre los cuales el encargo más codiciado de los ochenta, el complejo Getty en Los Ángeles, y nada menos que dos en una misma ciudad, Frankfurt— el neoyorquino ha suministrado más o menos lo que se esperaba de él: un prisma blanco sutilmente articulado, sobriamente escultórico y manierista en su elaboración de los lenguajes puristas del periodo de entreguerras, que se inserta en el deteriorado casco de la ciudad vieja como un sofisticado paquebote amarrado junto a los tinglados portuarios de un rincón mediterráneo. No producirá grandes entusiasmos, pero tampoco grandes decepciones. Richard Meier es igual a sí mismo hasta la fatiga, y acaso por eso garantiza siempre una calidad inmaculada y exacta que tranquiliza a las instituciones.

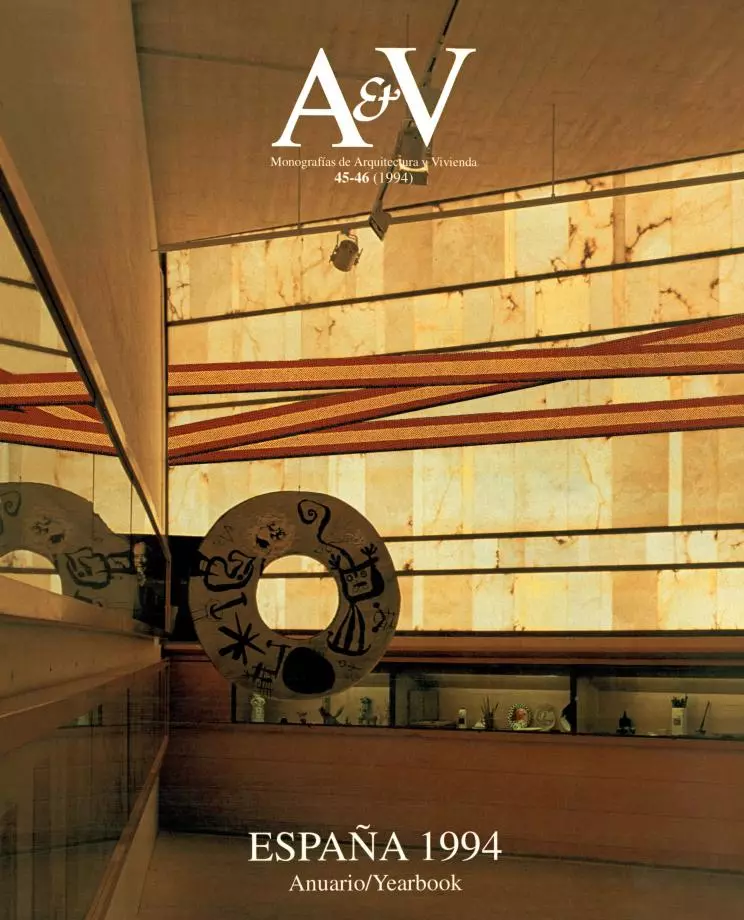

Frank Gehry (premio Pritzker en 1989) construirá, por último, el Museo Guggenheim de Bilbao, un edificio polémico y costosísimo que ha dividido dramáticamente a la cultura vasca, tanto por lo que supone de drenaje financiero del apoyo a otras actividades artísticas, como por lo que tiene de cesión completa de la gestión a una institución norteamericana. Esta ausencia de consenso puede llegar a dificultar la culminación del proyecto, un gigantesco pulpo de acero sobre cajas de piedra caliza que el arquitecto ha colocado a orillas del Nervión. A diferencia del caso catalán, el resultado final de la obra bilbaína de Gehry es una gran incógnita, ya que el californiano, pese a sus estrechos lazos con el mundo del arte, no ha construido nunca un museo que merezca plenamente ese nombre (el Temporary Contemporary de Los Angeles era sólo la remodelación de unas naves existentes, y el Museo Vitra de Weil am Rhein, cerca de Basilea, su primera obra europea, es apenas mayor que un showroom). Los primeros dibujos son muy similares a los de su proyecto para el Disney Hall de Los Ángeles, pero muy diferentes a los de su intervención en el Eurodisney parisiense, de manera que la coincidencia no debe inquietar a los que temen que la naturaleza espectacular del museo contemporáneo lo aproxime a los arquetipos del entretenimiento de masas.

El parentesco creciente entre el museo y el parque de atracciones no se produce en el terreno de la forma, sino en el de la sustancia. Si arquitectos como Frank Gehry y Arata Isozaki trabajan a la vez para Thomas Krens y Michael Eisner, se debe sólo a que los directivos de la Fundación Guggenheim y de la Corporación Disney se han convertido hoy en los mayores patronos transnacionales de arquitectura de autor. El comercio de imágenes nos alimenta con simulacros consoladores, y en ellos las ficciones del museo no están muy lejos de los recintos controlados y narcóticos del ocio. Quizás, a fin de cuentas, los museos sean más necesarios de lo que algunos pensábamos.