Volúmenes en vilo

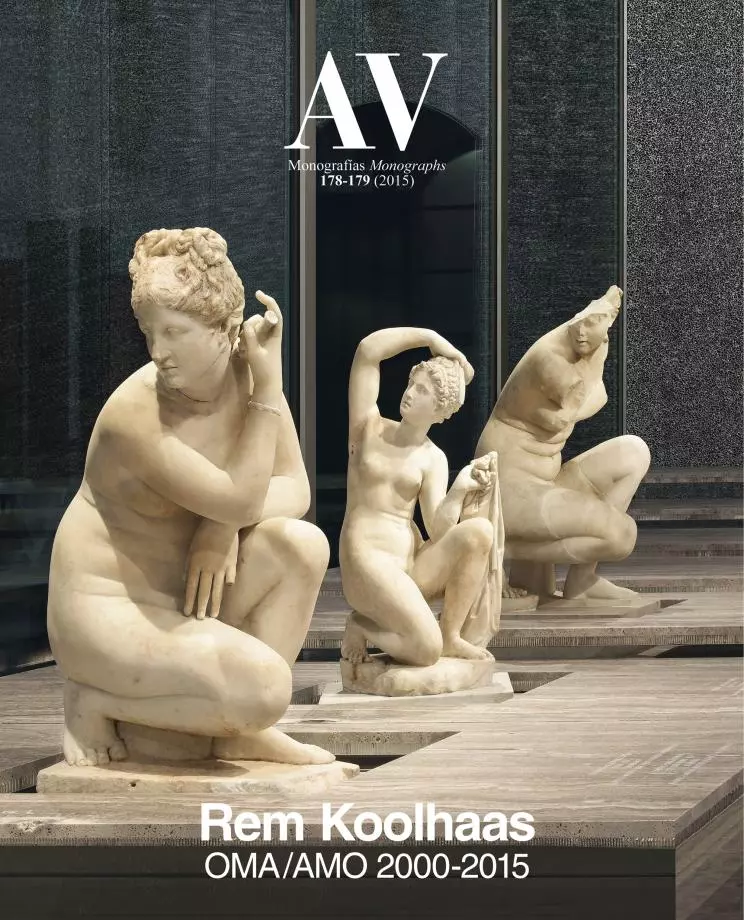

La apertura en Oporto de la Casa da Música dota a la ciudad portuguesa de un hito escultórico que es además la primera obra de Koolhaas en la Península.

Oporto ya tiene su icono. La Casa da Música de Rem Koolhaas figurará pronto en los folletos turísticos y atraerá el flujo habitual de visitantes arquitectónicos. El fervor por las construcciones emblemáticas despertado en los políticos por el ‘efecto Guggenheim’ ha permitido canalizar hacia ellas sumas ingentes de dinero, abundante talento formal y no menos copiosa pericia técnica. Como resultado, las obras simbólicas se han convertido en la Fórmula 1 de la arquitectura, un circuito en el que compiten las mejores escuderías y los mejores pilotos, al servicio del espectáculo desde luego, pero al servicio también de la investigación y la innovación. Con el aerolito tallado de la Casa da Música, la sosegada Oporto se incorpora a la liga ajetreada de ciudades que usan la arquitectura para el marketing urbano; algunos pensarán que su vino universal y su belleza melancólica la eximían del esfuerzo gimnástico de la construcción singular, pero no es fácil evitar ese peaje cuando por doquier se reclama aprovechar las efemérides para levantar edificios que incrementen la visibilidad mediática y la capacidad de atracción.

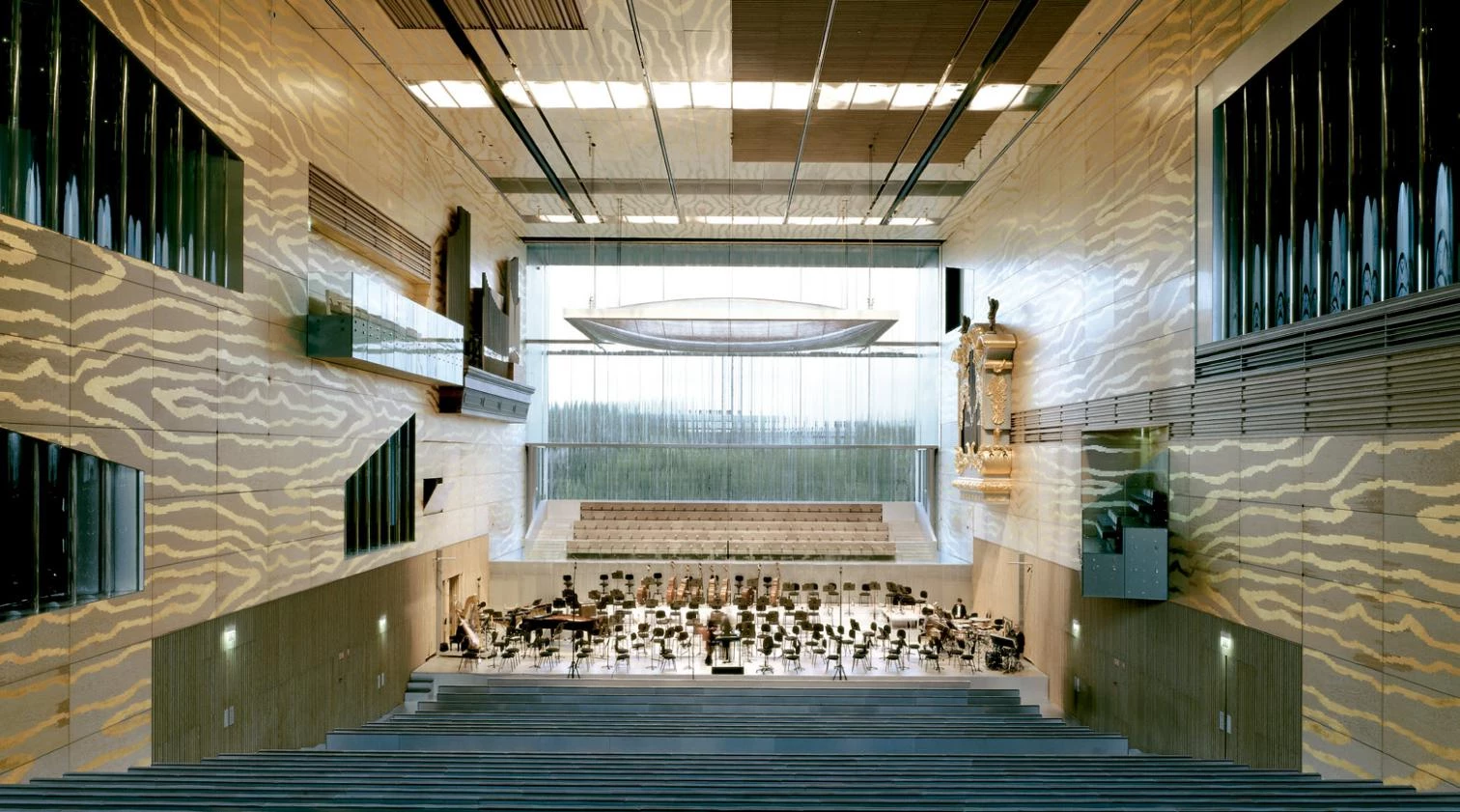

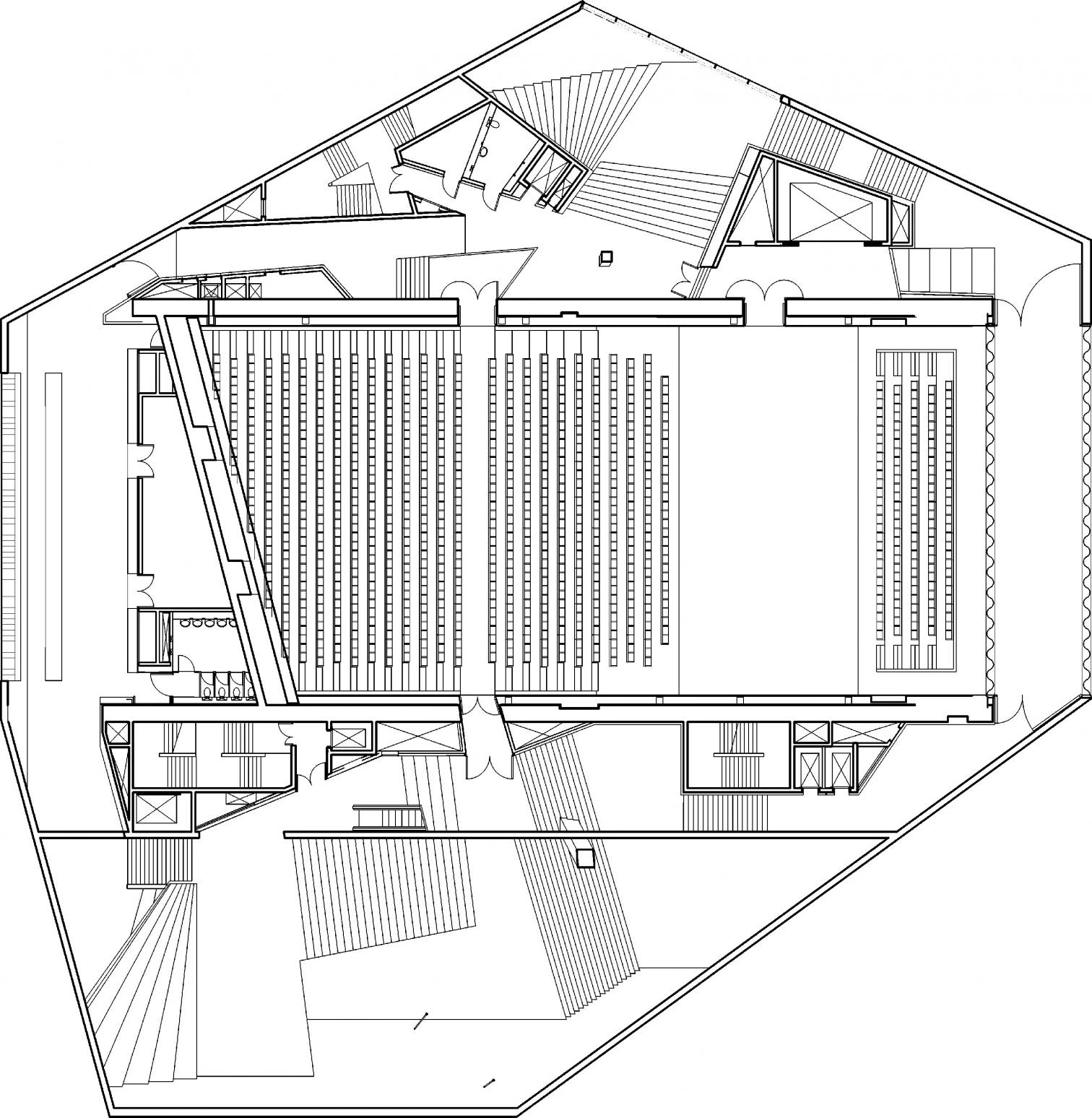

El facetado volumen de hormigón contiene un auditorio inesperadamente prismático de proporciones clásicas, y su compacto aspecto de roca tallada contrasta irónicamente con el despliegue papirofléxico del cerramiento recortado.

La ciudad portuguesa se inscribió en la carrera en 1999, convocando a toda prisa un concurso para construir un auditorio a tiempo para su desempeño como capital europea de la cultura en 2001. Los plazos eran sin duda insensatos, y la testaruda realidad ha llevado el término de la obra a 2005, tras un cúmulo de vicisitudes contractuales, técnicas y financieras, amén de un baile de presidentes de la Casa da Música que ha hecho sucederse hasta cinco responsables al frente de la institución. Pero los concursantes dispusieron sólo de tres semanas para preparar el proyecto, circunstancia que hizo desistir a la mayoría de los convocados, de manera que al final únicamente entregaron propuestas el argentino residente en Nueva York Rafael Viñoly, el francés Dominique Perrault y el holandés Rem Koolhaas. El jurado —del que formaba parte el arquitecto de Oporto Eduardo Souto de Moura— eligió el proyecto del último, diseñado originalmente para una casa llamada Y2K por la obsesión de su dueño con el cambio de milenio, y que ante las premuras del concurso se recicló como auditorio multiplicando su escala doméstica hasta alcanzar el tamaño de un edificio público. Este objeto facetado es el que ahora se inaugura, sin modificaciones significativas de su morfología exterior, pero con cambios importantes en los laberínticos interiores que se desarrollan entre la gran sala y el perímetro, y con la radical transformación que ha supuesto su construcción en hormigón, frente al cerramiento vidriado del proyecto del concurso, donde se percibían mejor los ecos de la también cristalina biblioteca de Seattle.

El hormigón en vilo de Koolhaas, que en el mundo de habla portuguesa evoca la modernidad heroica de Brasil, tiene también raíces holandesas en la obra de Maaskant (izquierda), cuyos ecos se advierten a su vez en la de Hadid (abajo).

El hormigón exacto de Koolhaas, tallado como una piedra preciosa y plegado como una cartulina de origami, es a la vez sólido y superficial: un volumen arbitrario de geometría angulosa donde se excavan los prismas regulares de los usos esenciales, entre los cuales la sala principal, una ‘caja de zapatos’ —la forma preferida por los especialistas en acústica— para 1.200 espectadores, con las proporciones de la Musikverein vienesa; y una lámina ue se dobla para definir un perfil almidonado, cuya continuidad de recortable subrayan los huecos delimitados por aristas y la prolongación de los patrones de encofrado entre caras contiguas. Esta condición pétrea y papirofléxica es un adecuado oxímoron material para un proyecto paradójico, donde todo sorprende si se mira en detalle: el cerramiento planchado hace pensar en un interior cartesiano y funcional, pero nada tan azaroso como los intrincados recorridos, vertiginosas escaleras y recónditos reductos que se alojan en el colosal poché entre sala y fachada, y nada tan escarpado como la escalinata principal, que se derrama generosa invitando engañosamente a escalarla; el gris monolítico del hormigón sugiere espacios monocromos y severos, que resultan desmentidos por la esponja verde de la zona de cibermúsica o la goma rosa del aula educativa, las maderas con vetas doradas del auditorio o el collage de azulejos de la sala VIP, el aluminio perforado por luces fluorescentes o los vidrios ondulados que hacen de los huecos ventana y pantalla simultánea; y los planos inclinados de los volúmenes en vilo simulan trasdosar la pendiente de las salas, si nos guiamos por predecesores tan notorios como el club obrero de Melnikov o la facultad de ingeniería de Stirling, y sin embargo ésta es una hipótesis errónea; tan equívoca al cabo como la percepción diurna de una pieza hermética que la noche transforma en un fanal de colores feriales.

La Casa da Música remite al expresionismo escultórico de la década de los sesenta, que a través de arquitectos como el holandés Bakema (derecha) sigue ejerciendo influencia en compatriotas como los integrantes del equipo Mecanoo (abajo).

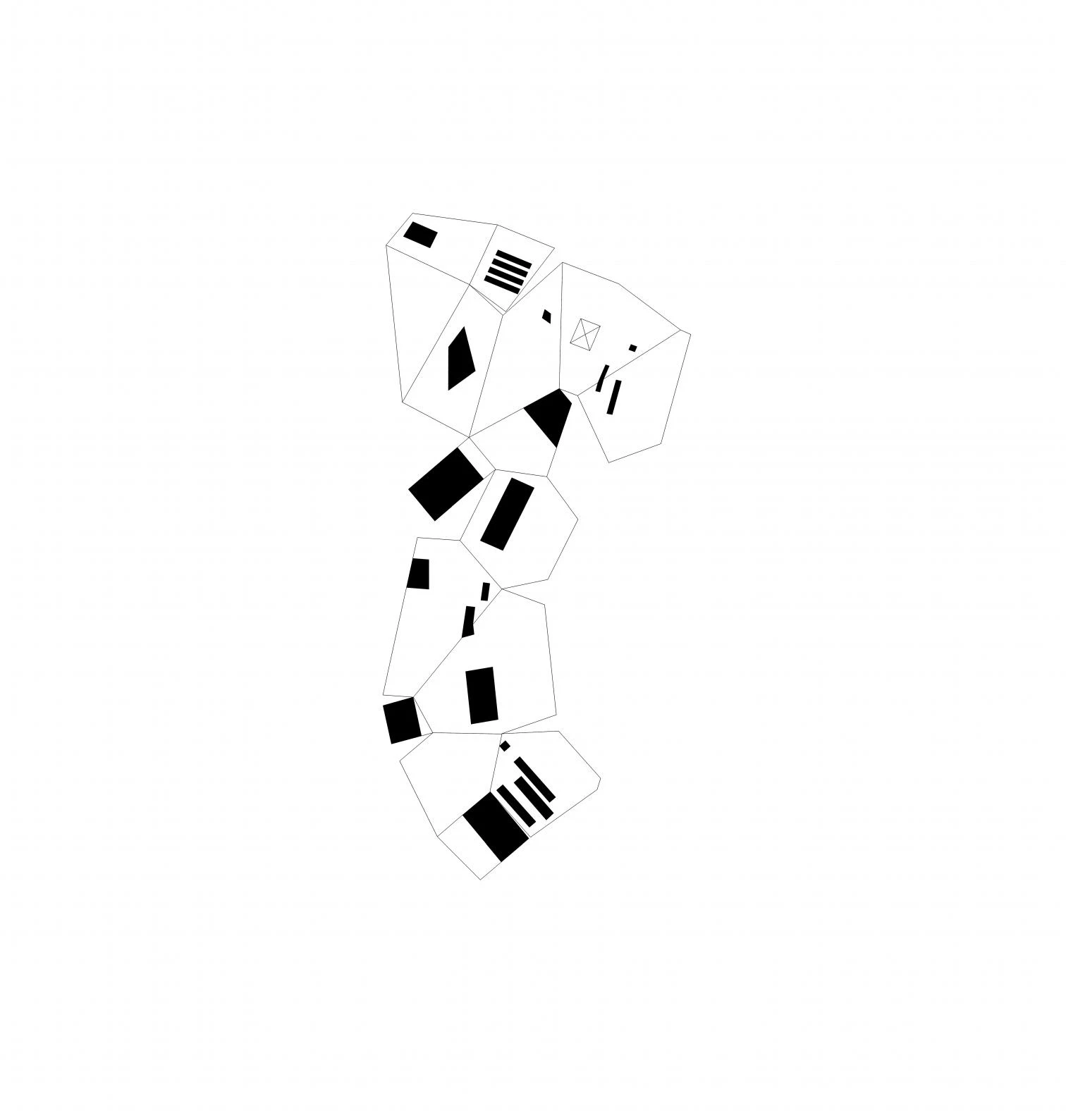

Desde la compleja estructura —calculada por Ove Arup con la ingeniería portuguesa AFA, que también intervino en el estadio de Braga de Souto de Moura—, que se despliega con patas o raíces diagonales para impedir el vuelco del pedrusco, dando lugar a unos diagramas semejantes a Mazinger Z o un módulo lunar, y hasta la forma en que el volumen rehúsa levantarse sobre el meticuloso pavimento —en la forma tradicional portuguesa de pequeños adoquines, aunque sustituyendo la piedra calcárea por un granito oscuro— diseñado por Siza y Souto de Moura para el entorno de la salida de metro inmediata, para colocar en la parcela su propia alfombra escenográfica de losas de travertino color miel, todo en la obra de Koolhaas se somete al dictado de su exigente autonomía. Precisamente ésta conduce a la última y más violenta paradoja, aquélla que se desprende de las airadas protestas del arquitecto por la construcción, en una parcela contigua, de una sede bancaria tan autónoma e ignorante del contexto urbano como su propio edificio, emocionante sólo si se percibe con el rumor de fondo de la ciudad habitual, pero perdido en una cacofonía de gestos si su ejemplo prolifera. ¿Qué sería del Pompidou sin la placidez del Marais, qué de la ópera de Sidney sin el silencio horizontal de la bahía? Pero lo que puede ocurrir con la obra emblemática si la cercan los gritos podemos descubrirlo ya en Bilbao, cuyo remolino de titanio pierde fuerza plástica con cada nueva construcción que en Abandoibarra reemplaza la extensión unánime de contenedores y de vías.El retorno del expresionismo escultórico de los años sesenta del siglo pasado —del colosalismo megaestructural del recientemente fallecido Kenzo Tange o de Clorindo Testa al brutalismo de raíz corbuseriana de Denys Lasdun o Claude Parent, pasando por las esculturas habitadas de André Bloc o Frederick Kiesler— concita en el mundo de habla portuguesa el recuerdo inevitable de la gran época brasileña que se extiende hasta los hormigones titánicos de Lina Bo Bardi o Paulo Mendes da Rocha.

Sin embargo, esta obra de Oporto puede reclamarse de más próximas fuentes holandesas, y muy especifícamente de la herencia de H.A. Maaskant —el premio que lleva su nombre recayó por cierto en Koolhaas en 1986, y la relación entre ambos es más estrecha de lo que puede detallarse aquí— y Jacob Bakema, cuyas dinámicas construcciones (extendidas en otras direcciones por maestros coetáneos como Nervi o Saarinen) inspiran todavía a discípulas de Koolhaas como Zaha Hadid y a más jóvenes compatriotas como los integrantes del equipo Mecanoo, que acaban de ganar un concurso en Lérida con un inteligente aggiornamento del aula magna que se eleva en el campus de la Universidad Técnica de Delft donde en su día estudiaron y hoy enseñan. Arquitecto al fin testarudamente corbuseriano, Koolhaas ha completado en Oporto un homenaje perverso al maestro francosuizo, honrado en la brutal elegancia del hormigón bajo la luz y ofendido en la escenografía inmaterial y colorista del auditorio nocturno. Como en la promenade nerviosa de la embajada berlinesa, que rebota zigzagueante por las paredes del cubo para subordinar el espacio necesario del trabajo al capricho voluble del itinerario, el holandés ha encerrado la complejidad mecánica de un reloj parado en el envase hipnótico de la geometría elemental. Es un juego serio que demanda silencio, y una pirueta arriesgada que exige la complicidad inmóvil del mundo alrededor. Aguardaremos en vilo, y acaso en vano.

[+][+][+]