La arquitectura se consume en la hoguera del mundo. El magma urbano deglute sus obras de la misma manera que el magma mediático digiere sus imágenes, y tanto los edificios como sus representaciones se metabolizan en la cacofonía confusa del territorio y su percepción caleidoscópica. Las obras más singulares sostienen su posición en el paisaje durante el breve intervalo que media entre la curiosidad por el recién llegado y la fatiga por el déjà vu, y las imágenes más insólitas consiguen la atención del espectador en un escueto paréntesis que abre la sorpresa y cierra la familiaridad. En el universo cambiante de las tendencias estéticas, nada está tan próximo a la exclamación admirativa como el bostezo de aburrimiento, y en el planeta voluble del lifestyle y la moda, los ciclos de vigencia se acortan con la misma rapidez que se eleva el umbral de la novedad.

Si, como argumenta el novelista y poeta francés Michel Houellebecq, el mundo no es sino un colosal supermercado, el tiempo medio de permanencia en la estantería de las novedades arquitectónicas es apenas el necesario para ser consumidas y olvidadas, arrojando sus objetos al torrente voraginoso de los intercambios y las mudanzas. Y si, como defiende el arquitecto holandés Rem Koolhaas, la construcción más genuina de la modernidad es lo que llama ‘el espacio basura’, las obras más exigentes se diluyen en él tan pronto se terminan, enfangándose en el vertedero informe de la urbanidad imprecisa como vehículos o enseres arrastrados por una riada de barro. Bajo este signo escatológico e inclemente, la arquitectura naufraga en el fracaso de la ciudad, y los edificios individuales se diluyen en una corriente ominosa de flujos veloces y viscosos.

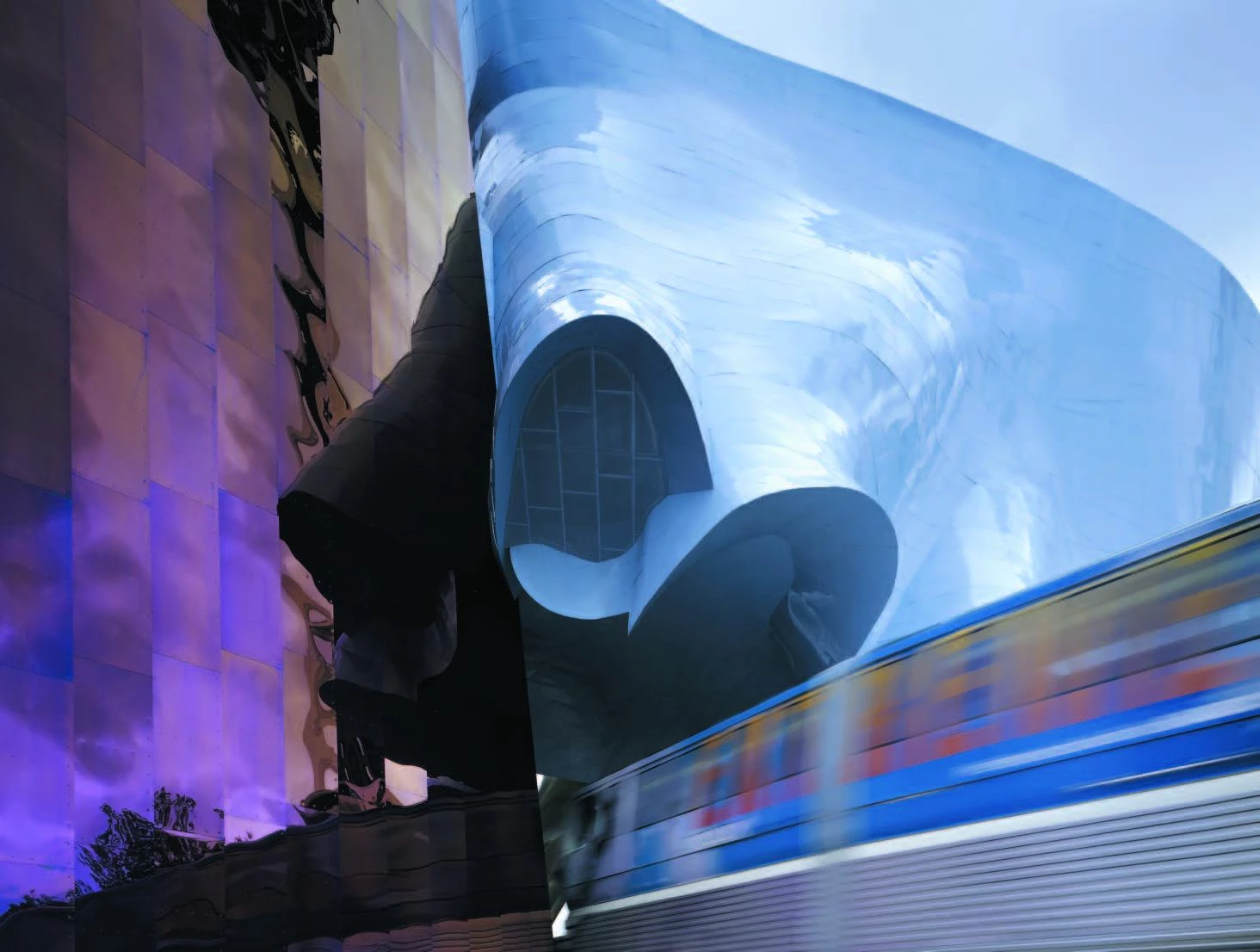

Sean los bultos burbujeantes de Frank Gehry para el Museo del Rock de Seattle, donde la policromía de guitarras eléctricas apaga la música callada de la arquitectura, o las osamentas titánicas de Santiago Calatrava en el Museo de la Ciencia de Valencia, donde el cetáceo devora la catedral, la singularidad espasmódica y la escala monumental no rescatan la obra de la trivialidad del entorno. ¿Y qué decir de los proyectos más juguetones y plásticos? Ni los volúmenes coreográficos y coloristas de la Escuela de Música de Enric Miralles en Hamburgo, ni los patrones azarosos de la sede social para una empresa holandesa de Steven Holl en Amsterdam redimen las piezas de la confusión babélica de una algarabía de voces. Hasta el Palacio de Justicia de Jean Nouvel en Nantes, con su exactitud galáctica de oscuras geometrías reflectantes, o la Mediateca de Toyo Ito en Sendai, con sus manojos de tubos estructurales envasados con precisión maniática y transparente, acaban por rendir su perfección cristalográfica a la textura informe del territorio circundante. La arquitectura finge producir el mundo que la consume.