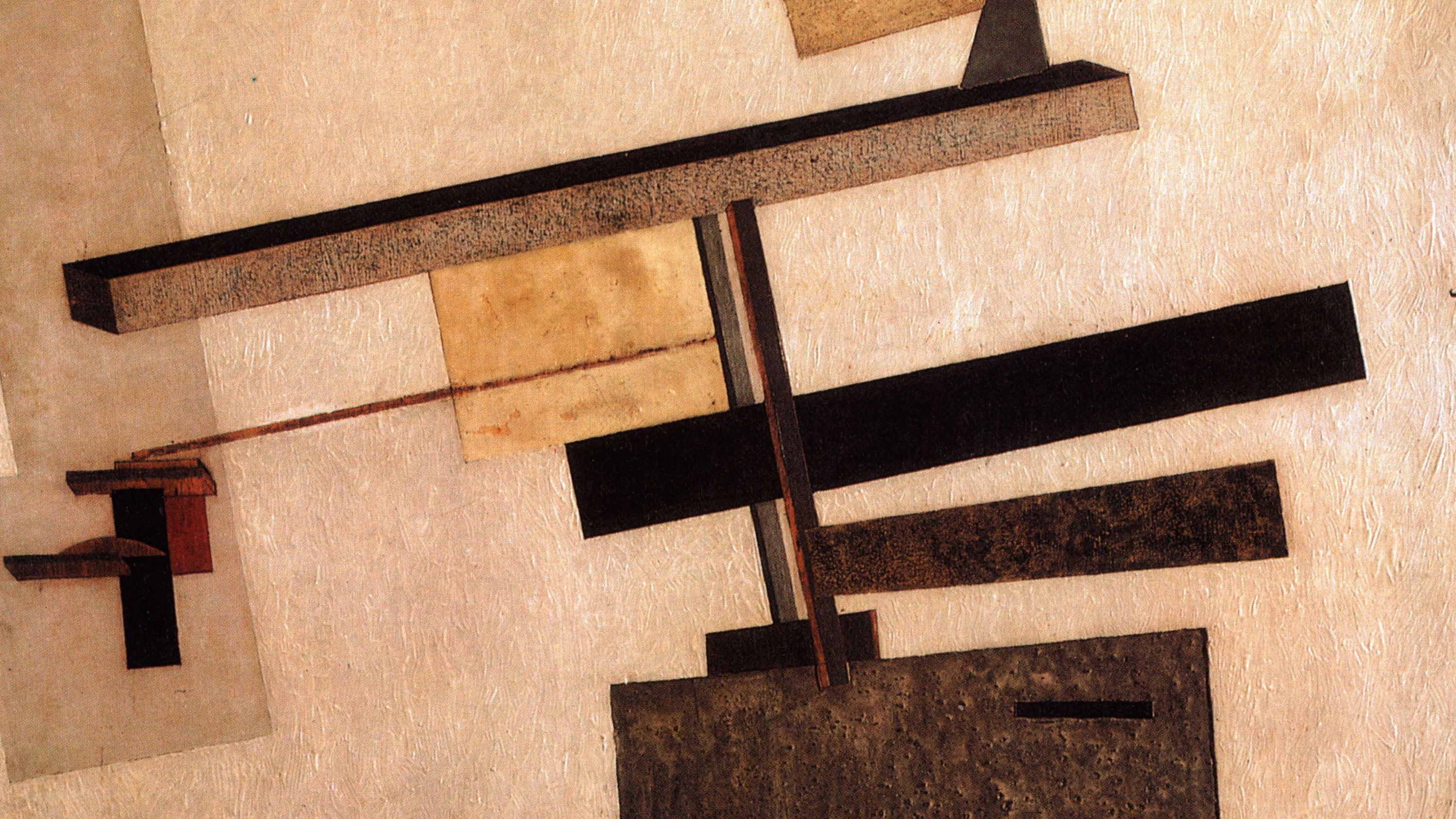

El Lissitzky, Proun 2c, hacia 1920

≪Ni lo viejo ni lo nuevo: lo necesario≫. Así definía Tatlin en 1920 la actitud de una vanguardia decidida a construir un arte útil. Tanto su cultura de los materiales como el énfasis en la producción obedecían a la voluntad de fundir el arte con la vida, en el torbellino de un proceso de cambio político, económico, social y cultural que había arrastrado a las personas, trastocado las ideas y borrado los límites entre las actividades. ≪Lo necesario≫ era un punto de apoyo y un eje de actuación; una certeza y un programa; una estética y una ética.

Tanto o más que el Monumento a la Tercera Internacional que se expuso aquel año —y que instantáneamente se convertiría en el icono privilegiado del Constructivismo— es su Letatlin, el artefacto volador que construyo entre 1929 y 1932, la obra que mejor expresa esa ética de lo necesario. Tecnología alternativa y arte utilitario, el ingenio de Tatlin, futurista y arcaico a la vez, es una bicicleta volante popular que resume mágicamente la razón ingenieril y la razón orgánica al servicio del viejo mito del vuelo humano.

El sueño de la libertad y la utopía de la naturaleza, que son inseparables de un proyecto de emancipación social, constituyen el núcleo necesario de una escultura útil y perfecta. Construida con madera de fresno, tilo y sauce, con cuerdas y tejido de seda, con corcho, cuero y barbas de ballena, esta máquina viva es algo más que un Ícaro o un manifiesto aéreo: Letatlin es el ángel custodio de la vanguardia rusa. Un ángel fieramente humano y arrojado, tan lejano del ser solidario y cordial de las Elegías duinesas como de las alas sombrías del Angelus novus que evocara Benjamin.

En esta criatura mecánica y orgánica, celeste y terrenal, exacta e imposible, se reúne el arte con la vida y la necesidad con el proyecto. Ninguna arquitectura fue tan precisa en su conjunción de las ideas con las formas; ninguna tan elocuente en su pasión mítica y simbólica; ninguna tan luminosa y arriesgada en su aventura improbable; ninguna tan hermosa en su catástrofe abrasada, herida como un pájaro de cera que se disuelve en ceniza y sombra.

Cuando la fatiga formal de un siglo hastiado hace circular en su carrusel vertiginoso las imágenes intactas de la vanguardia rusa, es difícil no sentir en el estómago vacío la amenaza leve y ominosa de la náusea. La diplomacia artística de la glásnost, que está permitiendo conocer en detalle una época crucial, está a la vez suministrando el material para una falsificación oceánica: acaso nunca tantas formas se difundieron tan meticulosamente deshuesadas de las ideas que les dieron origen.

Podemos olvidar la historia, pero, como alguien ha dicho, es seguro que la historia no se olvidará de nosotros. La reutilización de las imágenes de los constructivistas en muchas fantasías gráficas y en algunas disneylandias de arte y ensayo es con frecuencia un ejercicio vacuo y escéptico, que saquea un rico acervo formal en aras de la novedad que demanda nuestro consumo acelerado. Y pocas cosas tan lejanas de la fibra ética y el rigor intelectual de los que reclamaron para el arte la virtud de lo necesario.