El Este es a la vez promesa y amenaza. A medida que la Unión Europea se extiende al antiguo glacis de la Unión Soviética, el redescubrimiento del Este trae consigo formidables experiencias políticas, significativas oportunidades económicas y fértiles intercambios sociales: las revoluciones de terciopelo, la ampliación de mercados y los flujos migratorios son activos que enriquecen el patrimonio material e inmaterial de los europeos occidentales. De forma simultánea, este proceso incorpora en la Unión élites dirigentes de fidelidad más americana que europea, sistemas productivos lastrados por la burocracia y las privatizaciones exprés, y mafias criminales con menos escrúpulos que las aclimatadas en las zonas prósperas del continente.

Si la mirada se dirige más allá, a la Rusia orgullosa de Putin o a repúblicas ex-soviéticas como el Kazajistán de Nazarbayev, donde la subida de precios del petróleo y el gas alimentan un auge económico que se vierte en moldes políticos nacional-religiosos y en sistemas de control social autoritarios —enmascarados por los kremlinólogos con la utilización de rúbricas como ‘democracia soberana’ para describir una autocracia donde el incipiente consumismo y la afirmación patriótica legitiman la ausencia de libertades—, es lícito contemplar este ascenso oriental con la reserva de quien percibe al tiempo las luces y las sombras de una etapa sacudida por un viento del Este que puede ser brisa benéfica o vendaval devastador.

Para la arquitectura, las promesas del Este han fructificado sobre todo en los Balcanes y el Báltico, dos áreas periféricas que se han sumado al diálogo cosmopolita de las formas: en una península balcánica lacerada por la guerra que fragmentó Yugoslavia, tanto la Eslovenia de Pleznik como la Croacia adriática vuelven a servir de charnelas entre la Mitteleuropa germánica y el Mediterráneo; y en unas repúblicas bálticas indecisas entre Escandinavia y el mundo eslavo, las nuevas obras suministran una identidad diferencial. Menos luminoso es el panorama en una Polonia colonizada por oficinas corporativas, una Hungría donde se ha desvanecido el ímpetu romántico de Makovec o una República Checa absorta en su belleza patrimonial.

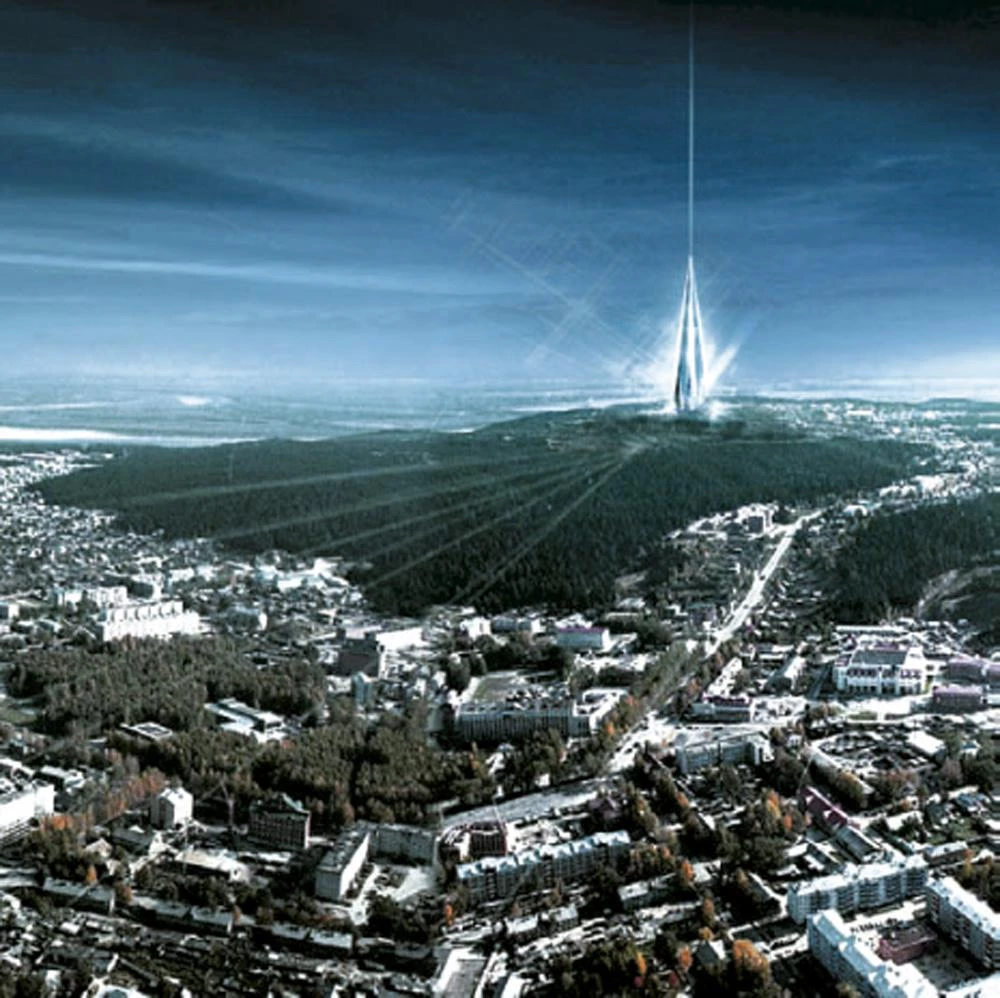

Mientras tanto, Moscú y San Petersburgo continúan la secular tradición rusa de importar arquitectos extranjeros para sus obras más representativas, y al igual que un boloñés construyó en el siglo XV la catedral moscovita, un escocés diseñó en el XVII las cúpulas del Kremlin, franceses trazaron en el XVIII los planes de las dos ciudades y un italiano realizó en el mismo siglo la catedral de San Petersburgo, hoy son también firmas internacionales —sobre todo británicas— las que restauran los viejos monumentos y proyectan los nuevos, en una orgía constructiva e inmobiliaria que tiene un eco en las estepas de Asia central, donde un turbión de despachos foráneos levantan una nueva capital para un ogro filantrópico.