La maestría inadvertida

El Banco de España ha completado su sede de Cibeles con una esquina construida por Moneo que se subordina con respeto al edificio existente.

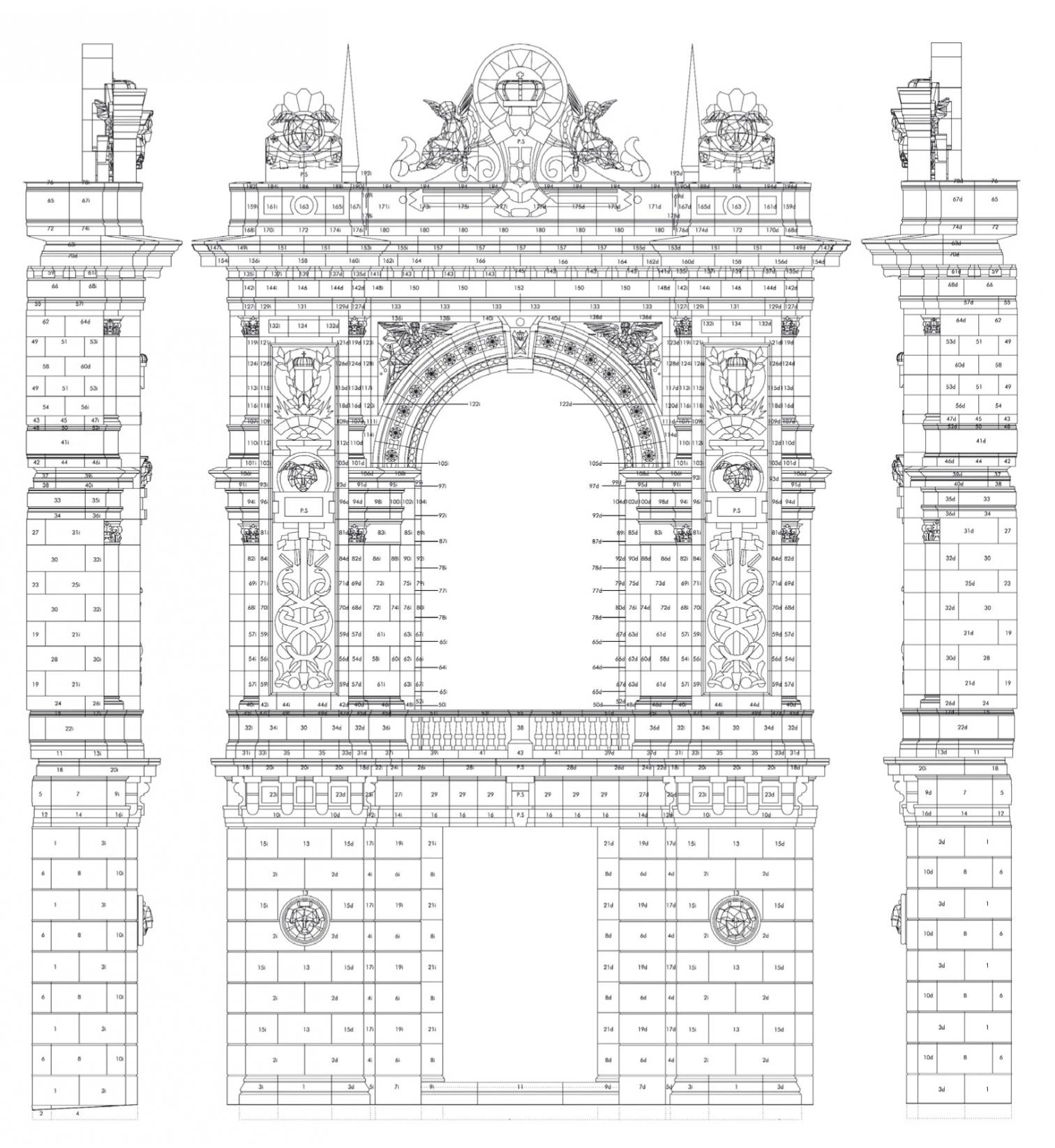

Pasar inadvertido es más difícil que llamar la atención; y conseguirlo al lado de la plaza de Cibeles, en el centro simbólico de la capital española, parece poco menos que imposible. Sin embargo, pocos madrileños repararán en la ampliación del Banco de España realizada por Rafael Moneo, por más que el nuevo chaflán del edificio sobre Alcalá remate destacadamente la perspectiva de la Gran Vía, y ello porque la construcción añadida ex-tiende tan fielmente las trazas de la sede existente que las miradas distraídas supondrán que siempre estuvo allí. Hoy, sólo los vecinos con mejor memoria recordarán el edificio de José de Lorite para la Banca Calamarte, largo tiempo oculto por lonas, y demolido en 2002 para hacer lugar al que nos ocupa, cuyas recién terminadas fachadas —tal como hiciese José Yarnoz en la primera ampliación, proyectada en 1927— reproducen las de la sede original, una obra ecléctica de los arquitectos Eduardo de Adaro y Severiano Sáinz de la Lastra que se inauguró en 1891. Y si ya ahora hace falta mucha atención para detectar las suturas en las fábricas, dentro de algunos años únicamente los historiadores sabrán que el alzado rotundo de Alcalá tiene autores separados por más de un siglo.

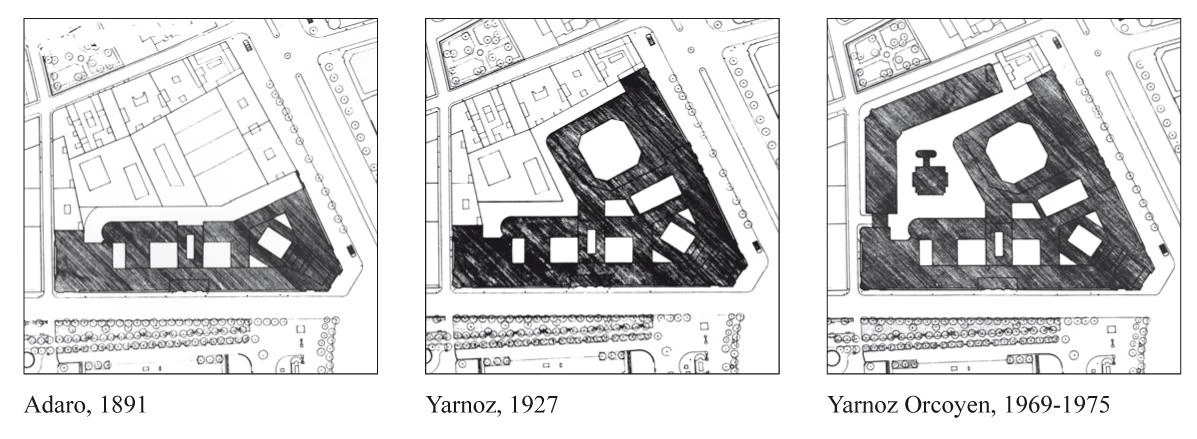

El Banco de España original se realizó en 1891 sobre el Paseo del Prado, ampliándose en 1927 sobre la calle Alcalá, y rematándose la manzana (a falta de la esquina hoy levantada por Moneo) entre 1969 y 1975.

La lección esencial de esta pequeña gran obra de Moneo es, desde luego, que no es imprescindible emplear el lenguaje de nuestro tiempo para ampliar un edificio histórico, como establecía de forma indubitada la modernidad heroica. Poner en cuestión este dogma de las vanguardias del siglo pasado escandalizará a los defensores de la ortodoxia moderna, que probablemente argumentarán en varias direcciones. Para comenzar, subrayarán que el proyecto proviene de un concurso convocado en 1978, por lo que responde más bien a las revisiones posmodernas por entonces en boga —y después ampliamente desacreditadas— que a las preocupaciones contemporáneas; además, harán notar que tanto las inconfundibles secciones interiores como la geometrización de los detalles decorativos de la fachada evidencian el deslizamiento del arquitecto hacia su propio idioma formal, así como su distanciamiento irónico de los códigos clasicistas; finalmente, pondrán énfasis en que la ampliación se levanta a fin de cuentas sobre una parte tan pequeña de la manzana ocupada por el Banco de España que no puede aspirar a ofrecer un contrapunto moderno, viéndose obligada a completar lo ya existente mediante la mímesis.

Sin embargo, nada de ello es enteramente cierto. El concurso es en efecto muy lejano en el tiempo, habiéndose sucedido cuatro gobernadores desde entonces, pero el asunto entró en vía muerta al negar el Ayuntamiento licencia de demolición para la obra de Lorite —un edificio mixto de oficinas y viviendas terminado en 1924, y desalojado en 1974 tras su adquisición por el Banco de España—, y la construcción de la esquina se demoró más de un cuarto de siglo, realizándose al cabo con un proyecto definitivo que, mejorando significativamente la propuesta inicial, se reafirma en las hipótesis de partida, centradas en la conveniencia de completar la manzana con el mismo lenguaje. En segundo lugar, las secciones manifiestan algunas disonancias modernas, pero claramente menos relevantes que el clasicismo simétrico de las plantas, y la convincente descomposición en planos de los elementos ornamentales —a excepción de las nuevas cariátides, encomendadas sin suerte al escultor Francisco López Quintanilla— resulta más próxima al Art Déco que a la ironía de Venturi, cuya juguetona ampliación de la National Gallery londinense en 1986-1991 estará en la mente de muchos, por más que se sitúe en un territorio metodológico muy distante de este proyecto severo. Por último, la dimensión de la actuación induce a la discreción contextual, pero no la exige, como expresaron elocuentemente varios de los concursantes de 1978, con un abanico de propuestas que se extendía desde la áspera militancia moderna de Corrales y Molezún o Eleuterio Población hasta las provocaciones posmodernas de MBM, pasando por el historicismo esquemático de Javier Yarnoz, hijo del autor de la primera ampliación y autor de la realizada con menos fortuna, entre 1969 y 1975, sobre las calles de los Madrazo y Marqués de Cubas.

Pese a ser una obra de escala reducida, tanto la importancia de la institución como la calidad del edificio original —en el que el historiador Pedro Navascués ha detectado, con agudeza crítica, la coexistencia de los dos caracteres propios del establecimiento, el industrial del sobrio basamento de granito, y el representativo de los solemnes arcos y columnas ‘venecianos’ de la planta principal, realizados en piedra caliza; una dicotomía que se repite en la secuencia de espacios interiores, los más lacónicos situados en el eje del chaflán a Cibeles, y los palaciegos tras la portada monumental del Paseo del Prado— hacen de la ampliación de Moneo un proyecto singularmente destacado, que resulta inevitable comparar con sus restantes intervenciones en el eje Prado-Castellana, donde siempre ha debido enfrentarse a dilemas patrimoniales, desde la modélica deferencia hacia el palacete existente en el caso de Bankinter hasta el menos feliz forcejeo con la obra de Villanueva en el Museo del Prado —acaso más censurable que el testarudamente polémico cubo de ladrillo en el claustro de los Jerónimos—, sin olvidar la inteligente utilización de las fachadas del Palacio de Villahermosa para el Museo Thyssen y el ensamble de la retórica hipóstila de la Estación de Atocha con la marquesina de Alberto del Palacio.

La esquina realizada por Rafael Moneo utiliza el lenguaje clasicista de la obra ecléctica original, aunque matizado por la geometrización de los elementos ornamentales, que se descomponen en planos de sabor Art Déco

Visto en perspectiva, es posible que sean las obras más silenciosas las que acaben obteniendo mayor reconocimiento crítico, y que los dos bancos proyectados en los años setenta —Bankinter y Banco de España— sean juzgados más significativos en el devenir de la arquitectura que los dos museos o la estación, cuyo uso masivo les otorga necesariamente una mayor visibilidad pública. El largamente demorado cierre de la manzana del Banco de España ha sido descrito en El País bajo el título ‘la esquina de Caruana’, y es tentador proponer que la historia paralela de la institución y el edificio tiene también un digno remate al culminarse bajo un gobernador —formado en aquel Instituto de Teruel del cual, con profesores como José Antonio Labordeta, salieron personajes como Juan Alberto Belloch, Federico Jiménez Losantos Manuel Pizarro— tan excelente como discreto, con una carrera internacional sólo comparable en el ámbito económico a la de Rodrigo Rato, y que en el convulso ruedo nacional ha sabido actuar con la ausencia de protagonismo —con permiso de Greenspan y Collina— característica de los buenos árbitros, como corresponde a la función reguladora de la entidad. En la ciudad y en la vida nos cruzamos de continuo con obras y personas que pasan inadvertidas, no tanto por el bajo perfil como por su prudente subordinación a un contexto urbano o institucional. Es una actitud que demanda elegancia vital y maestría profesional: nadie ha dicho nunca que fuese fácil volar bajo el radar.