El maestro de Kuortane cumple cien años con salud unánime. Tras el paréntesis crítico de la última etapa de su vida, Alvar Aalto recuperó tras su muerte la estatura mítica que había alcanzado en los años cincuenta, y llega a nosotros canonizado como uno de los grandes creadores del siglo. El pedestal sobre el que se levanta su figura, sin embargo, ha estado construido en cada época con diferentes materiales, y no es fácil adivinar los mimbres con los que se tejerá su imagen centenaria. El Aalto funcional y el orgánico se han ido turnando en el afecto del momento, y el historicismo posmodemo llegó incluso a proponer brevemente a un Aalto inserto en el viejo tronco del clasicismo nórdico. Pero cada efemérides redibuja el perfil del protagonista, así que no es aventurado esperar que las celebraciones de 1998 dejen tras de sí un Aalto distinto.

Hace una década, los centenarios casi coincidentes de Mies van der Rohe y Le Corbusier modificaron significativamente su imagen: el Mies americano de los prismas de vidrio —a la postre el más influyente e imitado— perdió temperatura crítica frente al Mies europeo y neoplástico; el Corbusier urbanista y reformador social se subordinó al autor purista de las villas blancas, y ambos se juzgaron inferiores al constructor arcaico y lírico de las últimas obras. Años más tarde, las grandes exposiciones de Louis Kahn y Frank Lloyd Wright tuvieron un similar efecto de reajuste en el encuadre con que se percibe a los dos maestros: Kahn pasó de la monumentalidad geométrica y romana al resplandor cabalístico de la mística judía; y Wright transitó del diálogo fértil con Europa y Japón a la exaltación americana del credo pionero de Emerson o Whitman.

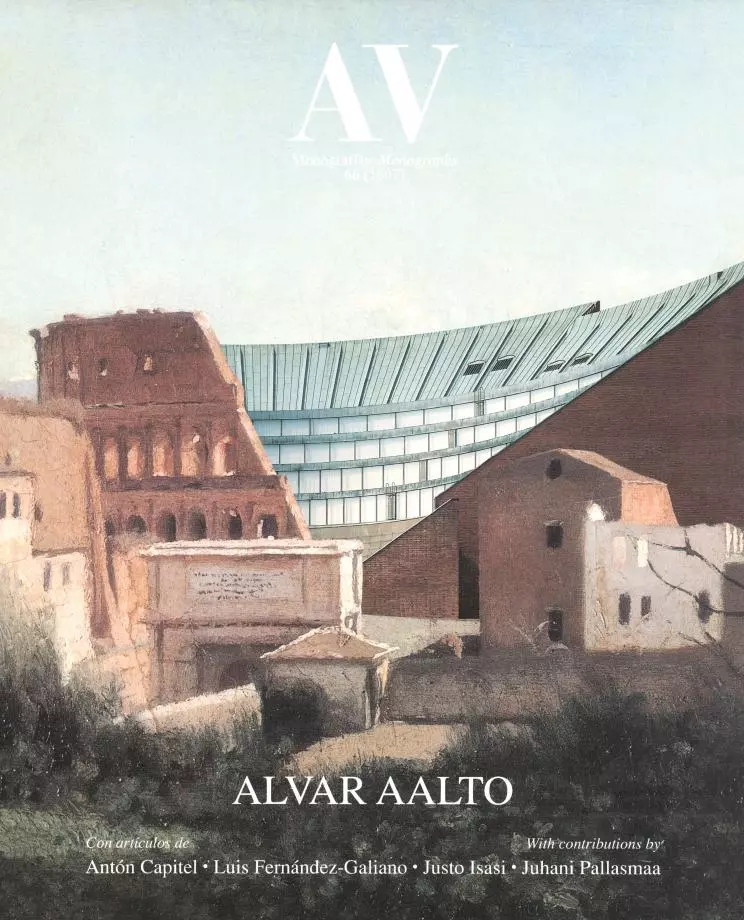

Es posible sospechar qué proyectos de Aalto suscitan una emoción más contemporánea: los alabeos escenográficos del pabellón de Nueva York, la severidad urbana del Rautatalo, el collage cerámico y programático de Muuratsalo, la topografía rigurosa de la Maison Carré o las bandas ondulantes de Pavía. Y tampoco es difícil suponer que la popularidad de las formas características de su obra se prolongará más allá del centenario: los abanicos y los haces agavillados de brotes o listones, las ondas onomásticas y el perímetro lacustre de su vaso emblemático. Pero no es sencillo pronosticar cuál de los Aaltos imbricados y superpuestos se expondrá de manera preferente a la luz violenta de la conmemoración: el arquitecto táctil de los muebles de abedul; el romántico escandinavo enamorado de un mediterráneo abrupto; el abogado del hombre pequeño y la naturaleza grande; o el dibujante onírico de lápiz blando e ideas obstinadas.

Aquí se ha preferido más bien un Aalto canónico, que excluye los compases iniciales del clasicismo premodemo y orquesta su carrera en tres movimientos, pespunteados por sus casas y estudios: el que lleva del ‘Turun Sanomat’ a la Villa Mairea, un tránsito de doctrina y de lenguaje que tiene su anagnorisis en el episodio deslumbrante del acantilado y los soles de la biblioteca de Viipuri; el movimiento incierto de la guerra y sus ecos, que recoge la tentación americana y la decisión finlandesa, con la madurez feliz de Saynatsalo y Otaniemi, en los años de la mudanza dolorosa de Aino a Elissa; y el manierista y polifónico movimiento final, que combina la urbanidad democrática de los centros cívicos con la monumentalidad blanca y teatral del arquitecto que sueña con Venecia en Helsinki. Tres movimientos que describen —pero no explican— la enigmática continuidad del sentimiento y los borrosos límites de la razón moderna.