Ópera de Oriente

La terminación simultánea del Teatro Real y la plaza de Oriente ilustra el talante conservador de la capital española.

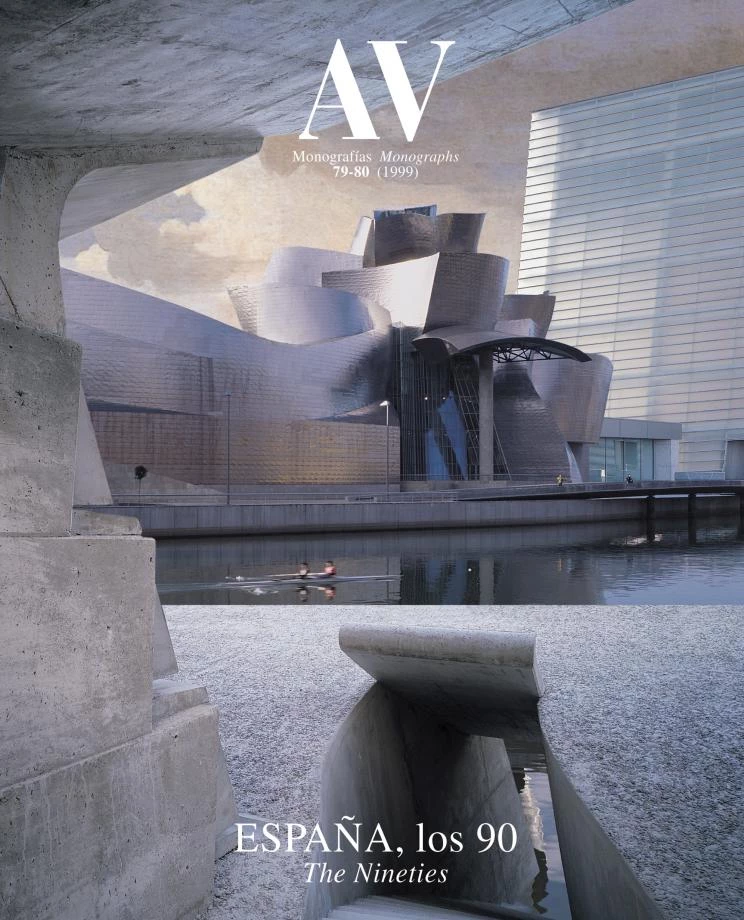

Madrid estrena herraduras: una herradura de palcos de terciopelo rojo y una herradura de aparcamientos subterráneos; tangentes por sus extremos curvos y enlazadas por rampas y columnas, las dos herraduras ocupan el centro histórico y simbólico de la ciudad, junto al palacio borbónico que se alza en el solar del antiguo alcázar. La herradura teatral es el núcleo de la recuperada ópera madrileña, activa entre 1850 y 1925, y transformada tras diversas visicitudes en sala de conciertos, función que ejerció entre 1966 y el inicio en 1988 de las obras que ahora culminan. Por su parte, las tres plantas de aparcamiento en herradura se extienden bajo la superficie de la plaza de Oriente, excavada para enterrar el tráfico y unir peatonalmente el Palacio Real y la catedral de la Almudena con el remozado Teatro Real. Promovidos por administraciones diferentes —el teatro fue impulsado por los ministerios de Cultura de la época socialista, mientras que la plaza es la realización emblemática del actual ayuntamiento popular—, los dos proyectos han tenido en común grandes presupuestos, grandes retrasos y grandes polémicas. Hoy, su terminación simultánea sirve para tomar la temperatura del gusto madrileño y para ilustrar las paradojas de la política urbana y cultural.

Promovidas por administraciones de signo político diferente, las remodelaciones del Teatro Real y la plaza de Oriente han tenido en común grandes presupuestos, enormes retrasos y agrias polémicas.

Si en 1982 alguien hubiese pronosticado que las dos grandes obras socialistas en el corazón histórico de la capital del país iban a ser la catedral y la ópera, le habrían tomado por demente. Y si por entonces se hubiera aventurado la posibilidad de que los menos respetuosos con el patrimonio monumental fuesen a ser los políticos conservadores, la cosa habría parecido poco verosímil. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha ocurrido durante los tres últimos lustros.

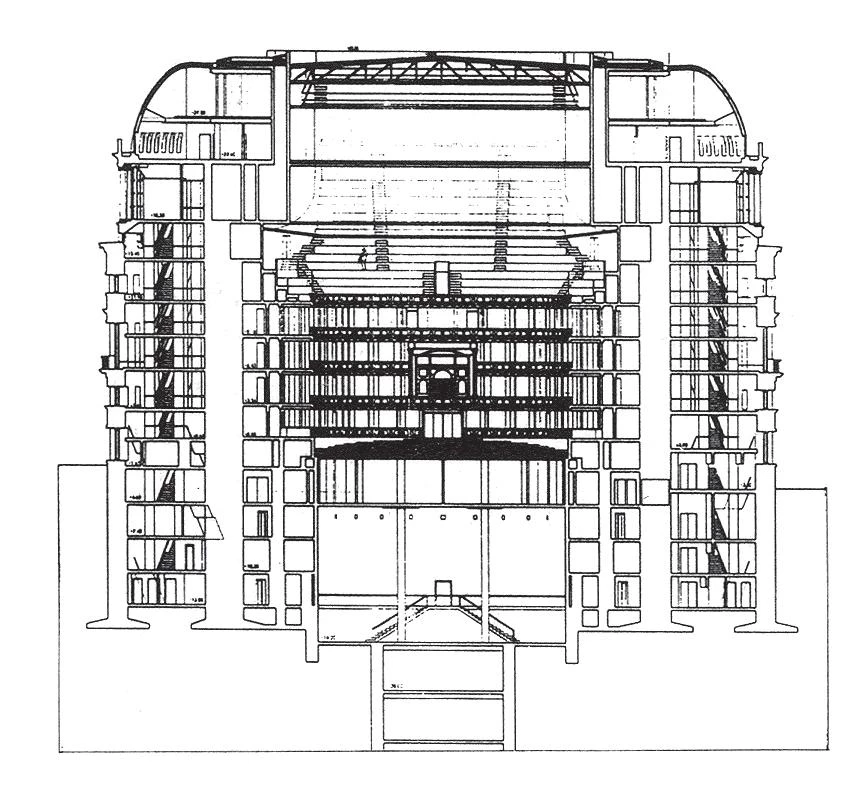

La política cultural socialista ha sido tan tradicional como para llegar al extremo de financiar con fondos públicos la terminación de una catedral iniciada un siglo antes, en 1879, por el Marqués de Cubas, en la euforia de afirmación católica que siguió al Concilio Vaticano I, y hacerlo continuando el proyecto elaborado en plena posguerra española, en 1944, por Fernando Chueca, arquitecto que supervisó la obra hasta su remate en 1992; y ha sido tan conservadora como para intentar restaurar una tradición operística interrumpida durante 60 años, y hacerlo, con formidable costo económico, en el mismo edificio, proyectado en 1818 por Antonio López Aguado, donde esta actividad socio-musical había conocido su esplendor el siglo anterior, que sería remodelado por el mismo arquitecto que lo había transformado en 1966 en auditorio, José Manuel González Valcárcel, director de las obras de la ópera renacida hasta su dramática muerte en el propio teatro en 1992.

Francisco Partearroyo asumió la parte esencial de la remodelación del Teatro Real —proyectado en 1898 por Antonio López Aguado— tras la muerte en 1992 del arquitecto José Manuel González Valcárcel.

Por su parte, la política urbana conservadora, que ha tenido durante mucho tiempo al Ayuntamiento de Madrid como laboratorio de ensayos y mascarón de proa, ha sido tan extraordinariamente despectiva de las trazas tradicionales de la ciudad como para no vacilar en desventrar calles y plazas con túneles y aparcamientos subterráneos, y tan mezquinamente subordinada al culto totémico del automóvil como para sacrificar en ese altar impío cualquier veleidad patrimonial; y ha sido tan bochornosamente inculta como para llevar su habitual cóctel explosivo de devastación del subsuelo y decoración castiza de la superficie al propio núcleo cordial de la ciudad, los aledaños de la fortaleza desde la que el caserío medieval de Madrid creció en recintos excéntricos apoyados en la cornisa del Manzanares, y ha tenido la desvergüenza testaruda de llevarlo a término contra el clamor de la opinión, para fabricar una explanada cursi que soporte el parque temático de la monarquía borbónica.

Teatro y plaza

Estos dos movimientos —la muy conservadora política cultural socialista, y la muy subversiva política urbana popular— confluyen en la conclusión simultánea del Teatro Real y la plaza de Oriente, inaugurados en dos fechas sucesivas de octubre. Es verdad que el partido en el poder ha abierto el Real como cosa propia, y ha teñido la apertura de españolismo conservador; y también es cierto que el estreno de la plaza de Oriente se ha precipitado para hacerlo coincidir con la inauguración del Real, presentándolo al público sin que su parte fundamental, los aparcamientos, al acceso a los cuales se subordina incluso el incómodo trazado del túnel, estén todavía listos para utilizarse; pero estas anécdotas circunstanciales no afectan a la paradójica y subterránea sintonía de las dos obras, entre sí y con un gusto conservador más arraigado en Madrid de lo que nos gustaría admitir. De hecho, no sería descabellado pensar que las críticas más frecuentes escuchadas de ambas—la pobreza decorativa del Real y el diseño de los templetes de los ascensores de la plaza— se habrían evitado si los arquitectos respectivos hubieran eludido toda veleidad moderna y se hubieran ceñido al más estricto historicismo de cartón piedra.

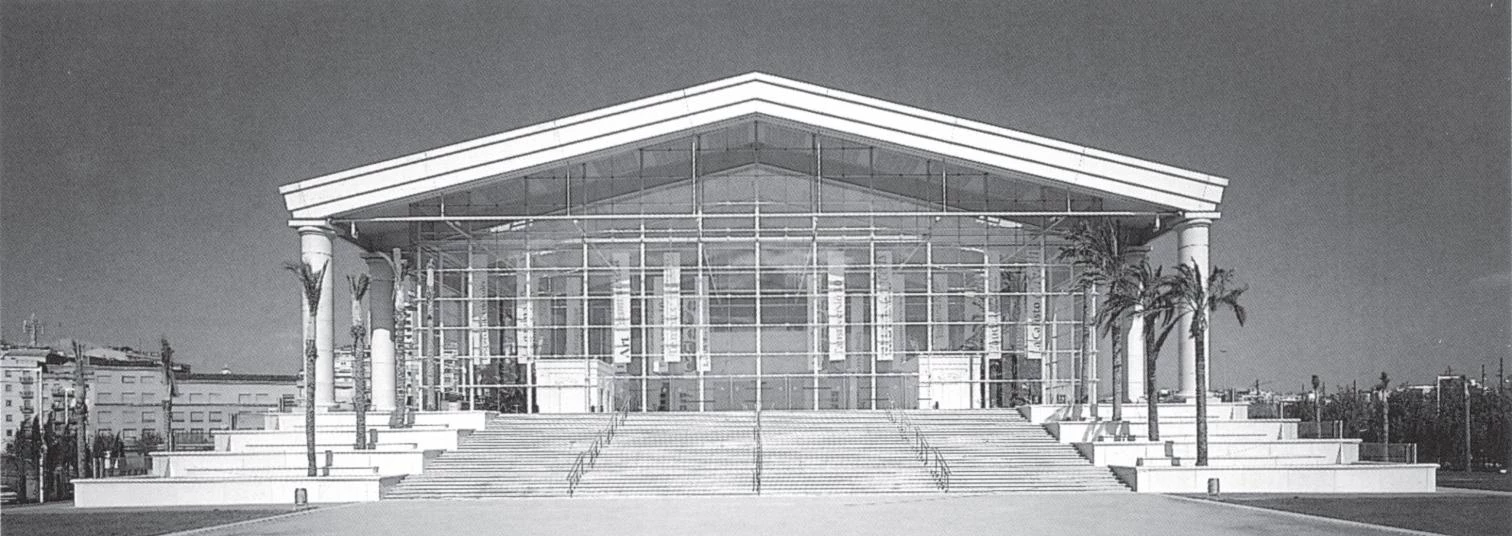

Con la reconstrucción del Liceo (abajo), de Ignasi de Solà-Morales, y el Teatro Nacional de Cataluña (arriba), de Ricardo Bofill, Barcelona se suma a los grandes proyectos escénicos de los últimos años.

Con todo, las obras responden igualmente a la personalidad de sus autores, Francisco Parte arroyo y Miguel Oriol, dos profesionales competentes que comparten un amor no correspondido por la arquitectura. Parte arroyo, que asumió la parte esencial del encargo del Real a la muerte de Valcárcel, tenía la experiencia del Museo del Prado, para el que proyectó una ampliación antes de convocarse el malhadado concurso, y de los antiguos cuarteles que transformó en sede de la Universidad Carlos III, dos trabajos con edificios históricos en los que manifestó más capacidad organizativa que refinamiento visual; en el Real, su clasicismo posmoderno, muy de su generación, se sitúa equidistante entre el clasicismo retórico de Ricardo Bofill en el recientemente inaugurado Teatro Nacional de Cataluña y el academicismo mimético de Ignasi de Solà-Morales en el Liceo de Barcelona, ahora en construcción, las otras dos grandes máquinas escénicas coetáneas en la península, y adolece de una falta de sensibilidad en el diseño de los interiores que contrasta con su probada pericia gerencial.

Oriol, por su lado, que es responsable de la plaza de Oriente en más de un sentido, ya que además de arquitecto de la remodelación fue promotor y propagandista tenaz de la idea durante casi dos décadas, ha amalgamado en este proyecto personal varias de sus obsesiones: la separación en niveles distintos de peatones y vehículos, un concepto urbanístico ya caduco que corresponde a sus años de formación, pero que amenaza con llevar también a la práctica en el paseo del Prado; la combinación de clasicismo y tecnología, con los resultados que pueden verse en el Euroforum de El Escorial y en los desafortunados templetes de ascensores de la plaza; y el casticismo narrativo, producto quizá de su afición literaria, que aquí se ha desplegado en la variedad heterogénea de los materiales de pavimentación: granitos de varios colores, mármoles, pizarras y cantos rodados que forman incansables bandas, grecas y ajedrezados sobre la interminable superficie de la plaza, adornada también con otros episodios difícilmente inteligibles de peldaños y plintos. Y con ser esto mucho, al parecer lo peor está aún por llegar: una muchedumbre de monarcas, a pie y a caballo, que den a la plaza el programa figurativo borbónico que al parecer le falta y que, conociendo la afición del Ayuntamiento madrileño por la estatuaria cívica, con seguridad no tardarán en suministrar, dotando de su imprescindible coda bufa a esta plaza de Oriente donde Pilar Miró ya no rodará la boda del príncipe Felipe.

Decía el desaparecido arquitecto Alejandro de la Sota que un auditorio hay que juzgarlo con los ojos cerrados, y es posible que el Real haya que valorarlo de esa forma, atentos a la música y al tacto de terciopelo de la butaca, y quizá de igual manera deberíamos enfrentarnos a la plaza, entornando los párpados y abriendo las ventanas de la nariz al perfume turbador de los setos de boj que se han salvado de la barbarie de la colonización por el automóvil y por el turismo temático de la memoria. Ese sonido, ese tacto y ese olor pueden rescatarnos de la tiranía de la mirada que contempla y censura, y pueden hacernos desear que estas dos inevitables herraduras al menos traigan suerte.