La perfección de Tadao Ando es dolorosa. Sus construcciones de hormigón, austeras y desnudas como celdas luminosas, alcanzan tal precisión geométrica y material que hieren los sentidos con el filo frío de su exactitud inhumana, y sus ásperos muros arañan la mirada con su disciplina excesiva y esencial. Antiguo boxeador y arquitecto autodidacta, formado en los viajes y en la observación de los artesanos, este japonés nacido en Osaka en 1941, y que ha recibido ya todos los premios imaginables, es hoy una figura mítica del escenario internacional, donde lleva medio siglo propagando con fervor religioso su exigente concepción de la arquitectura. Desde sus inicios, la trayectoria de Ando ha estado marcada por una pureza obstinada y penitente, y esta dedicación lo ha convertido en el maestro y sacerdote de una numerosa congregación de fieles a la geometría elemental, al hormigón escultórico y a la luz escenográfica.

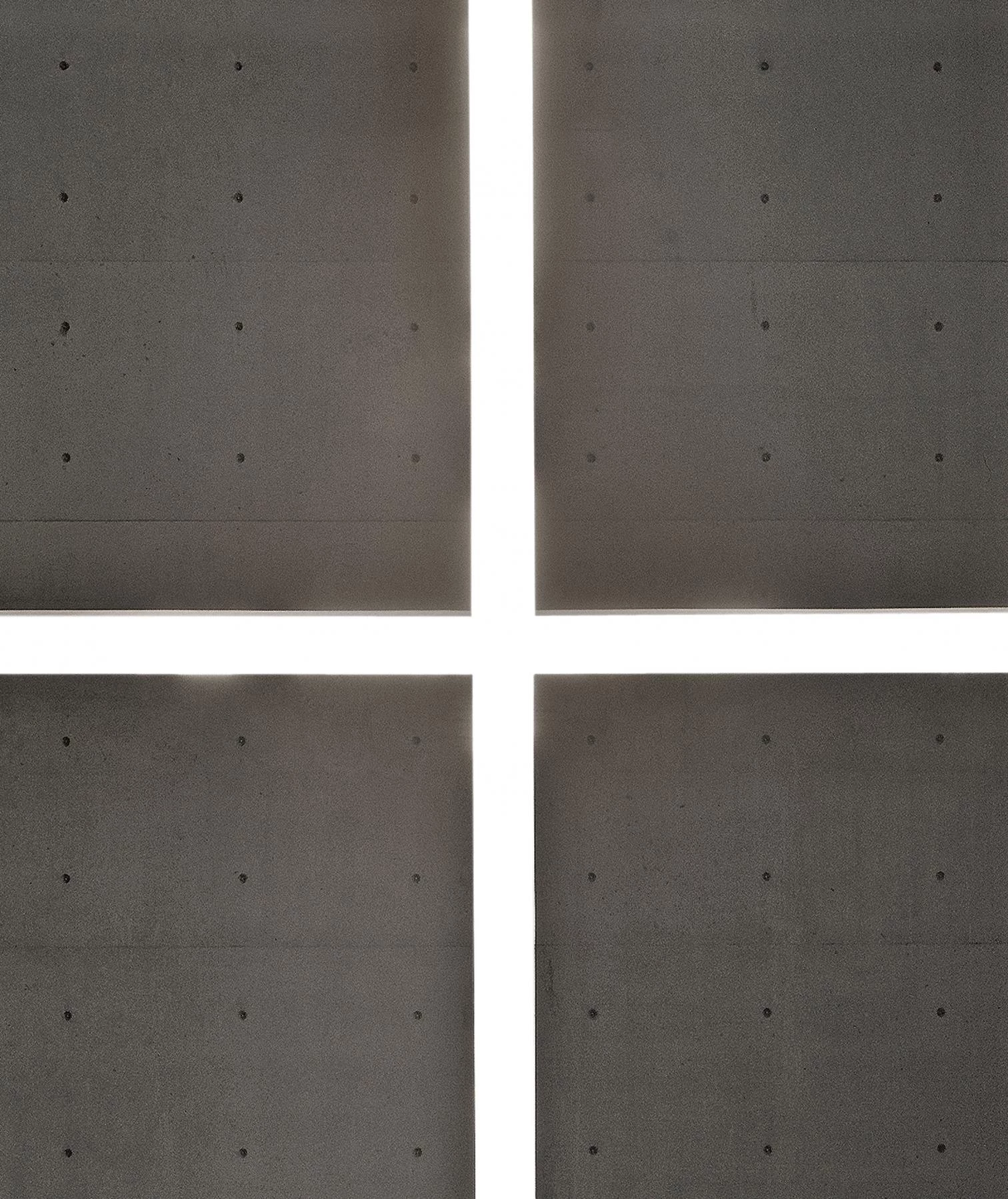

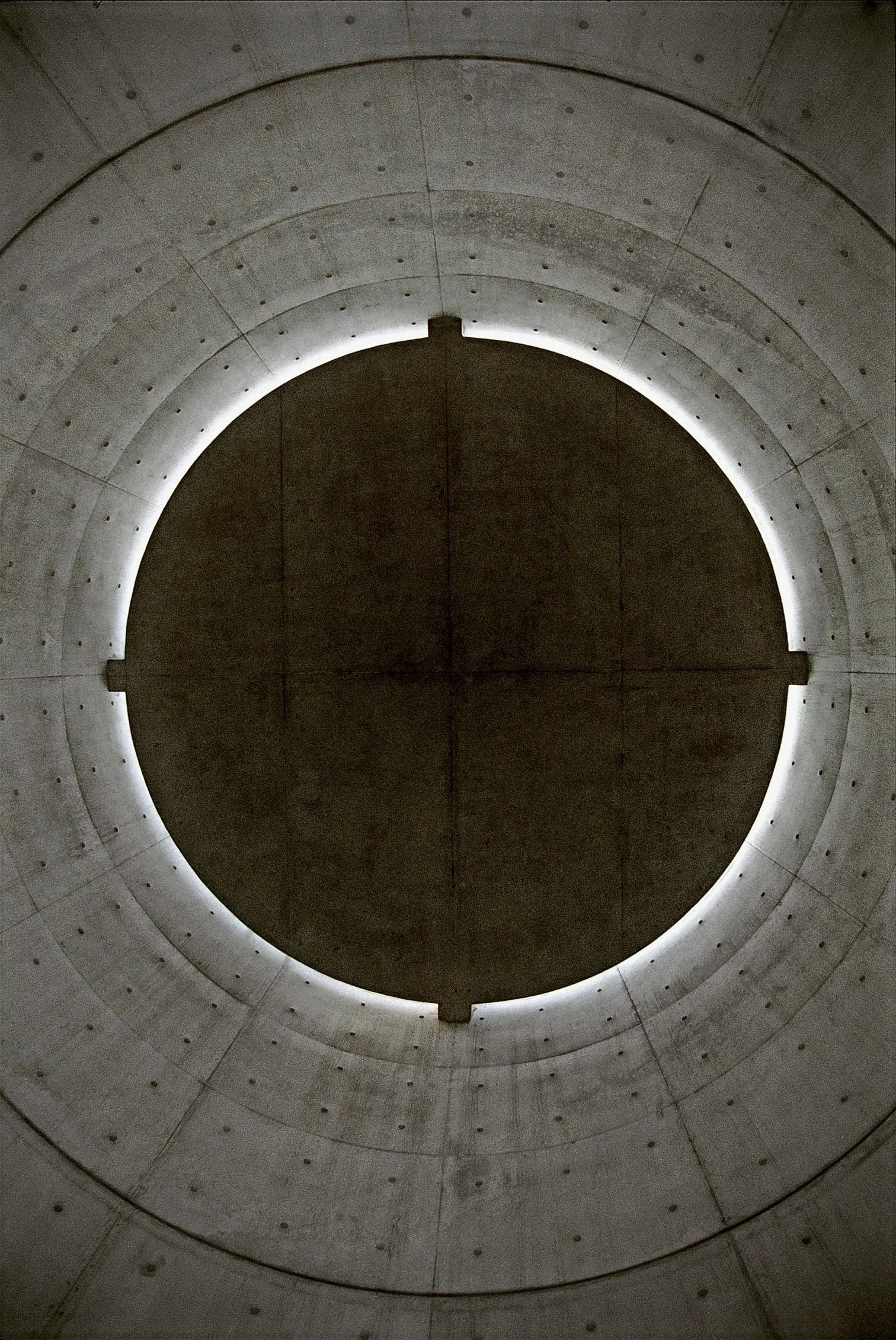

El rigor compositivo, la meticulosidad constructiva y la orquestación rítmica y ritual de los itinerarios producen una arquitectura monumental, abstracta, silenciosa y eterna; una arquitectura cerrada y displicente ante su entorno, ignorante del confort o la función; una arquitectura sagrada y sádica, austera y autista, virginal y violenta. Cajas de hormigón exquisito, sin más ornamento que la huella geométrica de las planchas de encofrado, con estrechas ranuras por las que penetra la luz rasante o las personas que ejecutan ceremonias y fingen habitar estos espacios desnudos y vacíos. Grandes láminas de vidrio, estanques callados, cilindros de pavés y bosques de pilares, rampas procesionales, formas simples que se intersecan para generar complejidades musicales y mudas: oficinas o viviendas, edificios comerciales o museos, estos recintos severos son, al cabo, templos todos ellos de un culto minimalista a la perfección interior.

Tadao Ando ha recorrido un largo camino desde la seca radicalidad de la casa Azuma o la brutal delicadeza de la casa Koshino hasta la articulada elegancia de sus edificios religiosos o la solemnidad sinfónica de sus museos; es un camino largo, pero es un camino recto. Sus tres iglesias cristianas de la segunda mitad de los 80 —la Capilla del Monte Rokko, la Iglesia sobre el Agua y la Iglesia de la Luz— solo se diferencian de las casas de hormigón de los 70 en la utilización de la cruz como elemento simbólico; sus tres grandes museos de los 90 —el Museo de los Niños, el Museo de Literatura y el Museo del Bosque de las Tumbas— utilizan, en lugares de mayor atractivo y con programas de mayor complejidad, los mismos instrumentos compositivos que la arquitectura residencial, y manifiestan idénticas preferencias materiales. Solo sus edificios efímeros —del Teatro Kara-za al pabellón de la Expo de Sevilla— o sus proyectos de gran escala, obsesionados con las formas ovoidales, obedecen a lógicas geométricas y constructivas diferentes.

La evidente encarnadura moderna de la obra de Ando —su deuda con las geometrías puristas de su admirado Le Corbusier, cuyos proyectos reprodujo «hasta imbuirse de su espíritu», es tan obvia como la que tiene con las formas monumentales de Louis Kahn— ha impulsado paradójicamente a sus críticos a buscar para su arquitectura raíces japonesas, con el auxilio inevitable del propio autor, que no duda en sugerir interpretaciones étnicas para edificios palmariamente cosmopolitas. Kenneth Frampton, que presenta aquí su obra, lo eligió tempranamente como un ejemplo eficaz del regionalismo crítico —a la par con Mario Botta, otro fervoroso seguidor de Le Corbusier y Kahn, y con cuyas geometrías elementales Ando tiene más de un punto de contacto— y los exégetas posteriores han espolvoreado sus textos con piadosas referencias al sincretismo cultural, los ritos sintoístas y la ceremonia del té: cualquier reseña que se precie debe contener los términos kabuki, haiku e ikebana, y presentar al arquitecto como un híbrido de Donald Judd y maestro zen.

Más convincente que la búsqueda plácida de fundamentos tradicionales es la interpretación de Ando en el marco escindido de la cultura japonesa posterior a Hiroshima, profundamente occidentalizada y dramáticamente desarraigada y desgarrada. En relación con Ando se ha mencionado al cineasta Akira Kurosawa y al escritor Yukio Mishima, pero la dimensión épica de éstos no se encuentra en las construcciones íntimas y monacales del autodidacta de Osaka; la dolorosa belleza, la violencia contenida y la turbadora desnudez de esas arquitecturas esenciales remite más a Nagisa Oshima y a Kenzaburo Oé, cuyos relatos cinematográficos o literarios se desarrollan en espacios míticos, la pérdida irreversible de los cuales alimenta la nostalgia ensimismada y la ira silenciosa. Los edificios de Ando son fábulas sagradas, pero que no evocan ya una trascendencia desvanecida, sino el dolor perturbado de su ausencia. Es esa insurrección introvertida contra la pérdida de sentido la que quizás ayuda a entender el estoicismo frugal y severo de Ando como un esfuerzo de perfeccionamiento espiritual, en un mundo que desdeña lo sagrado.