Península Pentagonal

Las grandes reformas acometidas en la última década no han impedido que el principal atractivo de España fuera del país siga siendo ‘lo español’.

En Barcelona, los facsímiles que configuran el Pueblo Español abundan en el tópico hispano acuñado por los viajeros del siglo XIX que Mario Praz se encargó de desmantelar en su libro Penisola pentagonale.

Mario Praz visitó España, durante seis semanas, en 1926. Sus impresiones de viaje se publicaron en Milán dos años más tarde bajo el título Penisola pentagonale y, traducidas por su autor, aparecieron en Londres y Nueva York en 1929 con el significativo título de Unromantic Spain. Este libro cruel y tierno es un gesto de amor sádico hacia España: la lectura de sus páginas cáusticas es dolorosa y placentera a la vez; como algunas pasiones desviadas, ofrece penetraciones hirientes e iluminaciones violentas.

Durante los años veinte, como ha venido a suceder también en los ochenta, España estuvo de moda en el mundo. Unánimemente considerada «genuina» y «profunda», se la comparaba con Italia, estableciendo entre ellas una relación similar a la que existió entre Grecia y Roma. Consolidada la imagen de la península que fabricaron los románticos alemanes y franceses, España era para muchos, utilizando palabras de Kurt Hielscher, «probablemente la nación más pintoresca del mundo».

En los países anglosajones —Praz residía entonces en Inglaterra— la moda de España era especialmente entusiasta. La arquitectura tradicional y la decoración interior española hacían furor en los Estados Unidos, sobre todo en el terreno doméstico. El mismo año del viaje de Praz, Waldo Frank publicó su Virgin Spain, una interpretación lírica de la vieja convención de la España pintoresca. Con su libro, el erudito italiano se propuso exactamente lo contrario: la demolición de la leyenda de la España romántica.

La visión colorista y fascinante de Próspero Mérimée, de Alfred de Musset o de Víctor Hugo adquiere tonos siniestros en el retrato de Praz, que escarnece con especial encono el Voyage en Espagne de Teófilo Gautier y sus ecos en la prosa de las agencias de viaje. Los sangrientos sarcasmos del italiano pintan una España muy diferente de la que esperan los viajeros extranjeros: físicamente monótona y socialmente mafiosa, España está habitada por «gentes pragmáticas, infinitamente menos románticas que las solteronas inglesas o los empleados de banca en vacaciones».

Monótono es el paisaje polvoriento, monótona la pintura parda y terriza, monótonas las ventanas repetidas de El Escorial y monótona la poesía mística, «una insípida letanía»; es monótono el Quijote, «archimonótonos» los dramaturgos Lope y Calderón, monótona la comida, monótonos los espectáculos y las fiestas, que llegan a su paroxismo de aburrimiento en la Semana Santa sevillana y en las corridas de toros. «Si hay un país de Europa donde esté menos presente el requisito esencial de lo pintoresco, la rápida sucesión de efectos variados, ese país es España».

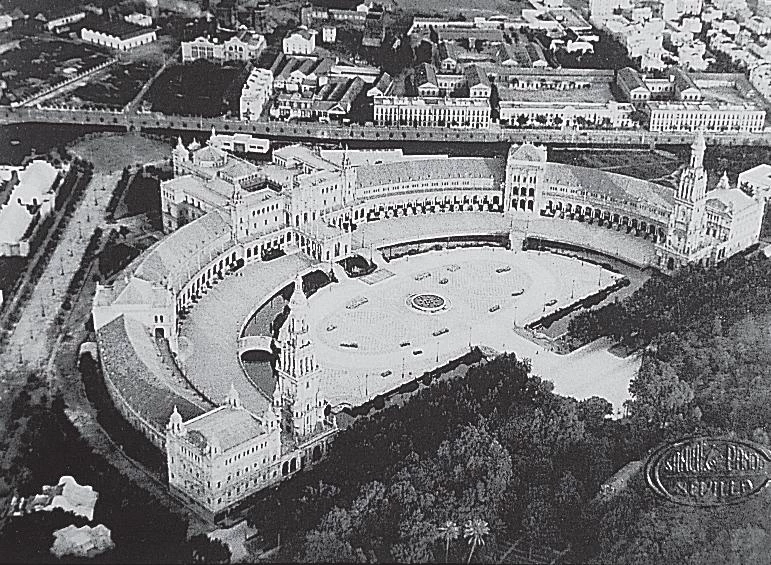

El escenario de la Exposición Universal de 1929 se esculpió en la ladera de Monjuïc, el monte que también ha sido elegido como sede del otro gran evento barcelonés, los Juegos Olímpicos de 1992.

El entorno social, por su parte, no sale mejor librado. La hospitalidad es hipócrita y la cortesía protocolaria; los españoles son perezosos y viven en un domingo permanente. No hay, para Praz, más fiel representación de la vida española que la dibujada por Benavente en Los intereses creados. La vida es una trama de intereses, y no debe hacerse nada que la perturbe. Todo funciona bajo cuerda y a través de los amigos. «Para este tipo de prácticas —escribe— existe una fea palabra italiana, que escandalizará a los españoles: la palabra camorra».

Este texto feroz y paradójico está entreverado de lo que el hispanófobo Edmund Wilson bautizó como il prazesco: una peculiar combinación de lo macabro, lo monstruoso o lo grotesco con una sensualidad mórbida y un erotismo de éxtasis y agonía que lleva a su autor a una relación profundamente equívoca con esa descripción esencial de lo español que usó como título de uno de los capítulos: «du sang, de la volupté, de la mort». Sangre, voluptuosidad y muerte que repugnan y seducen a la vez a este viajero perverso, exquisito y airado que recorre la península en 1926.

Aquél es, por cierto, el momento más dulce de la Dictadura de Primo de Rivera. El directorio militar se ha transformado en civil, el Rif está en calma, un programa social «a la italiana» ha introducido reformas laborales y los grandes proyectos económicos —las confederaciones hidrográficas, el «circuito de firmes especiales», las Exposiciones de 1929 en las ciudades de Sevilla y Barcelona—se han puesto en marcha. «El principal objetivo de la Dictadura —se felicita Praz— ha sido terminar con las bases tradicionales de la vida nacional, y volver una nueva página: una página europea». Pero sobre el éxito de la empresa, el viajero es escéptico, y sin duda no le faltan razones.

El proyecto reformador, nacional y quizás europeísta, del extrovertido general andaluz, que fue favorecido por la excepcional situación económica internacional, naufragaría definitivamente, como es sabido, poco después de hacerlo ésta en 1929. Las exposiciones de ese año, lo mismo que las costosas obras públicas, se calificarían de megalómanas, y se pondría de manifiesto lo insensato de su financiación con presupuestos extraordinarios. El régimen se enajenó a las clases medias, a los nacionalistas catalanes y vascos, a los intelectuales; ocultó los escándalos económicos, reprimió a los estudiantes y hostigó a la prensa. Cuando la peseta bajó, arrastró en su caída al dictador Primo de Rivera y a la moda española en el mundo.

Es difícil resistir la tentación de anotar algunos rasgos que comparten los «felices veinte» y esa «década rosa» que han sido los ochenta. La prosperidad económica, el proyecto reformista, la popularidad internacional de España, la promoción de Barcelona y Sevilla...Desde luego, las diferencias son tantas como las semejanzas, y sería extravagante establecer paralelismos. Pero, por lo menos, resulta significativo constatar que en ambas ocasiones la voluntad reformista en el interior ha ido acompañada por una proyección tradicionalista en el exterior. España se ha querido moderna y se ha percibido castiza.

En el interior, la programación temática del jubileo de 1992 ha huido deliberadamente de las referencias hispanas, dibujando la aventura colombina en el marco más general de los descubrimientos científicos y técnicos, y presentándola como una gesta del Renacimiento europeo. Tanto la cita olímpica de Barcelona como la exposición de Sevilla han manifestado elocuentemente su voluntad ecuménica, ajena a toda afirmación hispánica: catalana o andaluza y universales ambas, ninguna ha escogido lo español como hilo conductor.

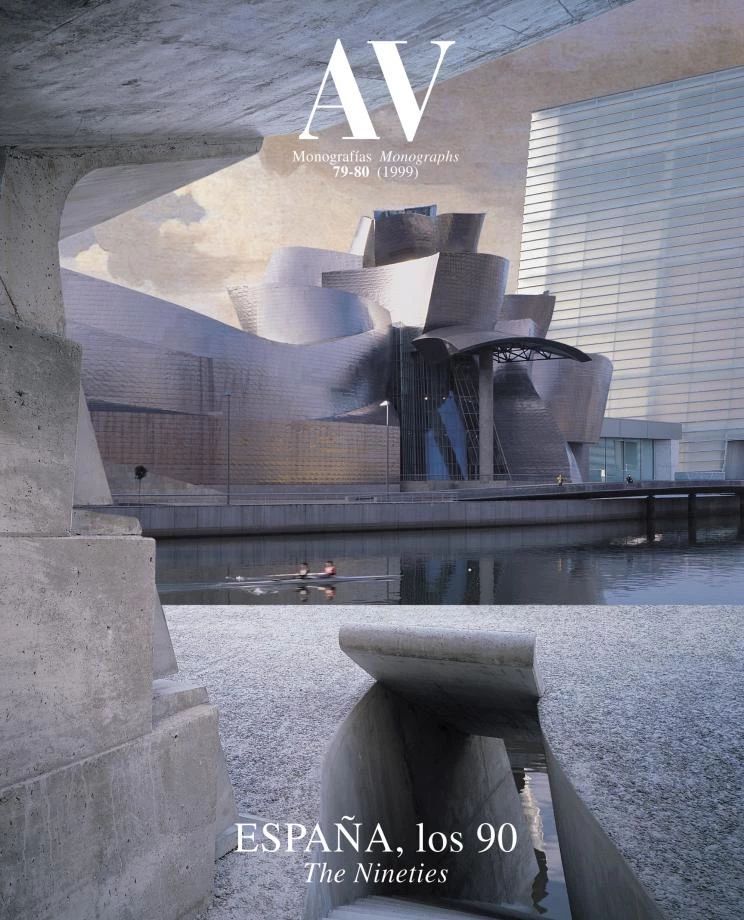

Frente al folklorismo que marcó la exposición Iberoamericana de 1929, la Expo sevillana de 1992 huye de toda referencia hispana para apostar por una arquitectura sin fronteras atenta al progreso tecnológico.

Fuera de España, sin embargo, es la tradición «eterna» y castiza la que, todavía hoy, vertebra nuestra imagen. España siguen siendo El Escorial y la Alhambra, los toros y el flamenco, la paella, Gaudí o Toledo, San Juan de la Cruz, El Quijote, Murillo o Zurbarán: más o menos, los personajes, los lugares y las cosas que fustigara en su día el justiciero antirromántico e inquisidor de lo pintoresco Mario Praz. La fascinación de España sigue residiendo en «lo español»; su atractivo episódico, en la continuidad de la tradición.

La celebración en clave europeísta de la efemérides de 1992 es, pese a todo, menos verosímil hoy que hace un año. Las dilaciones en el proceso de construcción europea, obligadas tanto por los acontecimientos en el Este y la unificación alemana, como por la renovada conciencia de la vulnerabilidad energética del continente que ha suscitado la crisis del Golfo, han deslucido la fecha mágica de Jacques Delors: el 92 es hoy un poco menos europeo y un poco más americano.

Por otra parte, parece razonable suponer que a ese aniversario va a llegarse con un panorama económico poco propenso a las alegrías. Los inevitables recortes y el clima general de melancolía hacen más convincente una celebración con un acusado perfil hispano y cultural que otra que mantenga el actual proyecto cosmopolita y tecnológico. La austeridad que viene habrá de ser simbólica además de material, si no quiere correr el riesgo de despertar viejos fantasmas y larvadas rencillas regionales.

El frenazo de la loca carrera de los ochenta puede quizá brindar alguna ocasión de reflexión, y complementar el debate económico sobre los ajustes presupuestarios con el debate político sobre las prioridades, los contenidos y los valores. La modestia económica no debería constreñir, sino estimular, la ambición cultural. Es posible que para entonces España ya no esté de moda en el mundo, pero eso no sería demasiado grave si a cambio se ha conseguido que lo esté dentro de sus fronteras.

En el prólogo a una reedición de su libro, publicada en 1954, Mario Praz evocaba la ternura que habían suscitado en él las fotografías de paisajes españoles de Peter Karfeld, «una ternura que, imagino, será semejante a la de los románticos del siglo XIX enamorados de España... y no muy distinta de la que se siente por una persona a la que, en el fondo, se ha amado aunque se le haya hecho un poco de daño». Ese amor agresivo y violento es, pienso, preferible a la indiferencia con que habitualmente contemplamos esta península pentagonal.