La historia se acelera

En una Europa que confirma su cohesión con el acuerdo de Maastricht destaca la arquitectura dedicada al transporte y las comunicaciones.

El ritmo de las estaciones y los días no gobierna apenas el latido de la historia, que se remansa o se acelera como un corazón dormido o desbocado. Tras la caída del muro se abrió una etapa de incertidumbre que hacía previsibles las arritmias cardíacas, pero aún así nada nos había preparado para la vertiginosa sucesión de acontecimientos que han hecho de 1991 uno de los años más veloces del siglo, caudaloso de cambios irreversibles y fracturas históricas. Se inició con una guerra en el Golfo Pérsico imposible de asociar a ningún otro conflicto bélico anterior, tanto por la desigualdad tecnológica de los contendientes como por la naturaleza virtual y fantasmagórica de su cobertura por los medios, y se cerró con buena parte de los países europeos suscribiendo en Maastricht un tratado de la Unión que traza para el continente una geografía política inédita. Y entre esa «tormenta del desierto» que puso a prueba el nuevo orden mundial surgido de Berlín, y el sueño compartido de los Estados Unidos de Europa, una convulsión en el Este que fracturó en pedazos la vasta Unión Soviética y agrietó dolorosamente la Federación Yugoeslava, dando lugar a la aparición de un puñado de países nuevos en Europa oriental que obligan a rehacer todos los mapas.

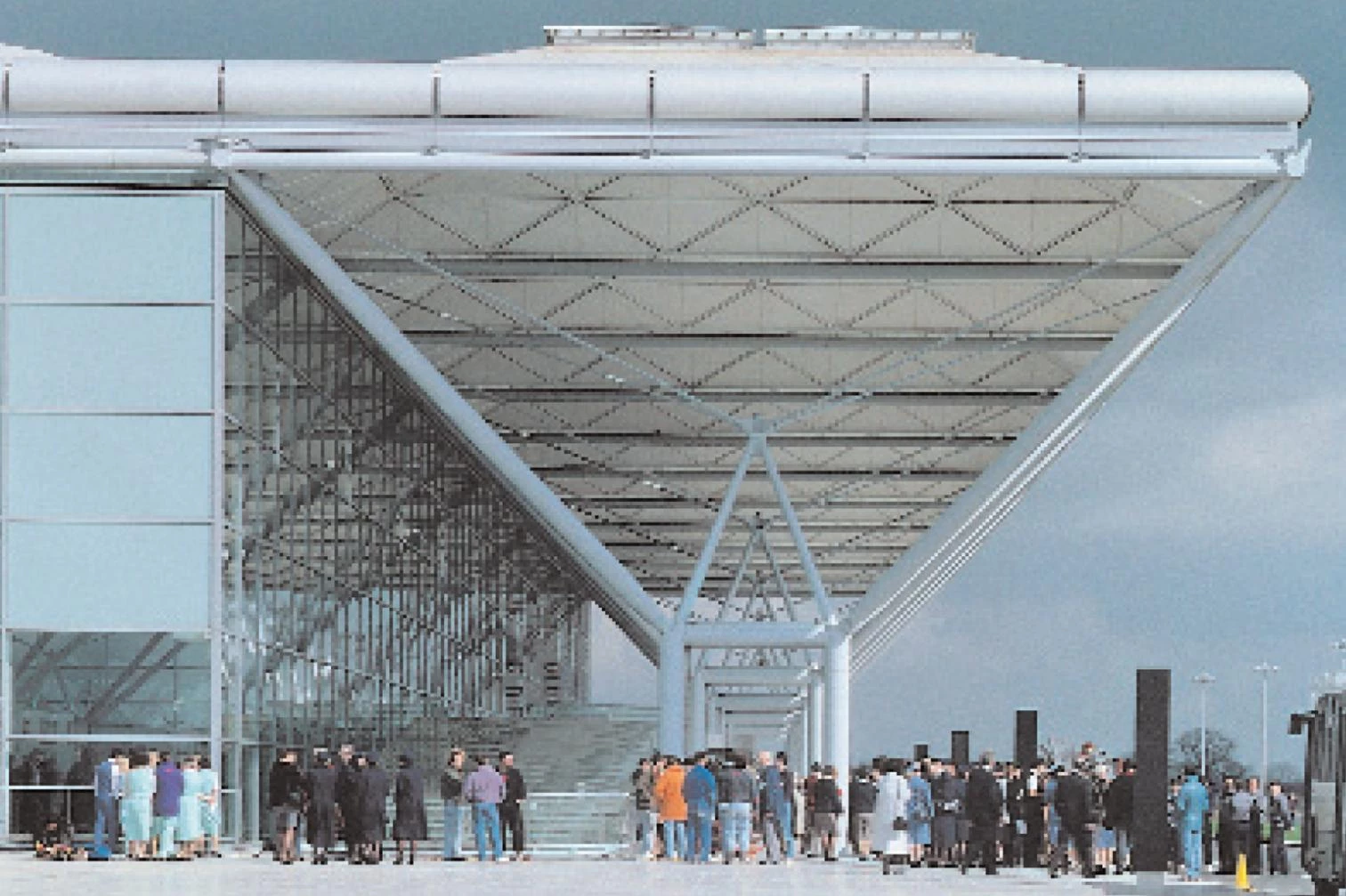

Norman Foster recupera la expectación de los primeros viajes aéreos con la terminal del aeropuerto londinense de Stansted, un espacio diáfano cubierto por una yuxtaposición modular de bóvedas rebajadas.

En la arquitectura, este año acelerado tiene cabal representación con edificios veloces al servicio de las comunicaciones y transportes que anudan el globo con su tupida madeja. El tercer aeropuerto de Londres en Stansted es tan sólo un pequeño nodo de esa red global, pero la terminal construida por el británico Norman Foster es tan innovadora en el tipo y tan elegante en sus geometrías luminosas y leves que poco después de ser inaugurado por la reina Isabel recibió el premio europeo Mies van der Rohe, una distinción concedida por un jurado que se reunió en Barcelona a la sombra de su torre de comunicaciones, que ya eleva su esbelta silueta sobre la montaña de Collserola. Esta torre ingenieril y metálica, como su contrapunto polémico, la escultórica y de hormigón levantada por Santiago Calatrava en el anillo olímpico de Montjuïc, representa el fervor de las sociedades prósperas por una nueva construcción convertida en espectáculo, y que en este año también llegó a Madrid con las torres de vidrio añadidas al Museo Reina Sofía por otro arquitecto británico, Ian Ritchie.

Transcurridos 25 años desde la publicación del libro Complejidad y Contradicción, Robert Venturi gana el Pritzker y amplía en Londres la National Gallery con la aprobación de los sectores más conservadores.

Paradójicamente, la alta tecnología de cristal y acero parece tener mejor acogida en el continente que en su país de origen, y aunque los equipos que construyen el túnel entre Dover y Calais se encontraron bajo el Canal de la Mancha en diciembre de 1990 —uniendo física y simbólicamente Gran Bretaña con el resto de Europa—, Londres sigue bajo la tutela conservadora del Príncipe Carlos, que impidió la ampliación de la National Gallery en el mismo lenguaje que los ingleses exportan a Francia, Alemania o España. La pinacoteca londinense se amplió finalmente con un proyecto del norteamericano Robert Venturi que este año ha terminado de construirse, coincidiendo de manera afortunada con el 25 aniversario de Complejidad y Contradicción , el libro publicado por el MoMA que inició la revolución ideológica liderada por el arquitecto de Filadelfia, y con la concesión a Venturi de un premio Pritzker que reconoce su influencia intelectual en el desarrollo de la arquitectura contemporánea. (Para cerrar el círculo de coincidencias, Venturi recibe el premio al año siguiente de Aldo Rossi, el milanés que cristalizó una revolución teórica simultánea en Europa con La arquitectura de la ciudad, un libro que también ha celebrado este año su primer cuarto de siglo).

La I Bienal de Arquitectura resume una década que ha proyectado fuera de España obras como el centro de Puerta de Toledo, de Navarro Baldeweg (arriba), o la escuela La Llauna, de Miralles y Pinós (abajo).

Sumida febrilmente en la preparación de los fastos del centenario colombino con la Expo sevillana y los Juegos Olímpicos de Barcelona, España celebró su I Bienal de Arquitectura, un evento que sirvió para repasar la «década prodigiosa» de los años ochenta con más narcisismo autosatisfecho que espíritu crítico. Poco acostumbrados a recibir los parabienes del mundo, los españoles paladean sus quince minutos de popularidad con orgullo inocente y amnesia feliz, revisando una década que ha sido dorada para los edificios y de bronce para la ciudad. En plácida coexistencia, la generación de los abuelos dispara sus últimos cartuchos —algunos tan estrepitosos como los más recientes de Sáenz de Oíza, que tras el «ruedo» residencial de la M-30 madrileña ha terminado un colosal Palacio de Festivales en Santander—, la generación de los padres conoce la madurez profesional —encabezada por Rafael Moneo, que ha celebrado su primer año madrileño tras volver de Harvard ganando dos importantes concursos internacionales, el Museo de Arte Moderno de Estocolmo y el nuevo Palacio del Cine en el Lido veneciano—, y la generación de los hijos presenta las credenciales para el relevo—con pocas tan brillantes como las de Enric Miralles, que junto con su esposa y socia Carme Pinós está completando un puñado de intervenciones de fascinante intensidad lírica, de la escuela de La Llauna al cementerio de Igualada.

Pero del capítulo de las obras finalizadas en España, la más brillante fue sin duda la estación sevillana de Santa Justa, terminal del ferrocarril de alta velocidad que unirá la capital andaluza con Madrid, y que constituye uno de los elementos fundamentales del esfuerzo del gobierno socialista por modernizar el país al mismo tiempo que se mitigan los desequilibrios regionales. Proyectada por Antonio Cruz y Antonio Ortiz, dos discípulos de Moneo que con esta obra han superado a su maestro —por lo menos en el capítulo del transporte; ni la otra terminal de la alta velocidad española, la estación madrileña de Atocha, ni el simultáneo aeropuerto de Sevilla, ejecutados ambos por Moneo bajo el equívoco embrujo historicista e hipóstilo de la Mezquita de Córdoba, son comparables a la estación sevillana—, Santa Justa es una obra de rara claridad y elegancia, contextual e innovadora, que sobrevivirá al bullicio de los pabellones en la isla de la Cartuja como el emblema de un sur tradicional y contemporáneo que acelera el ritmo de su existencia sin renunciar a su identidad.

En vísperas de la Exposición Universal de Sevilla, Cruz y Ortiz acaban la estación de Santa Justa, un gran vestíbulo de fábrica con cubiertas de chapa que habla de un sur tradicional y contemporáneo.

Tampoco abdica de sus señas de reconocimiento la Barcelona que se dispone a recibir los Juegos Olímpicos, y mientras remodela varias zonas de la ciudad y construye nuevos escenarios deportivos, también remoza los hitos arquitectónicos en los que se incardina su cultura. Pocos tan representativos como el Palau de la Música Catalana, un edificio modernista de Domènech i Montaner rehabilitado y ampliado por Óscar Tusquets tras unas obras interminables. Su reapertura ha coincidido con la terminación de otro palacio, pero este del deporte: el Palau Sant Jordi, construido por el japonés Arata Isozaki en la colina de Montjuïc, será el mayor escenario cubierto de las celebraciones olímpicas, compartiendo únicamente protagonismo con el viejo estadio vecino, reformado por el italiano Gregotti para albergar los Juegos. Bajo los mástiles de las grúas y entre el fragor de las máquinas, también para Barcelona, para Sevilla y para España el tiempo se acelera, en estas vísperas colombinas que están siendo testigo de la mudanza de Europa.