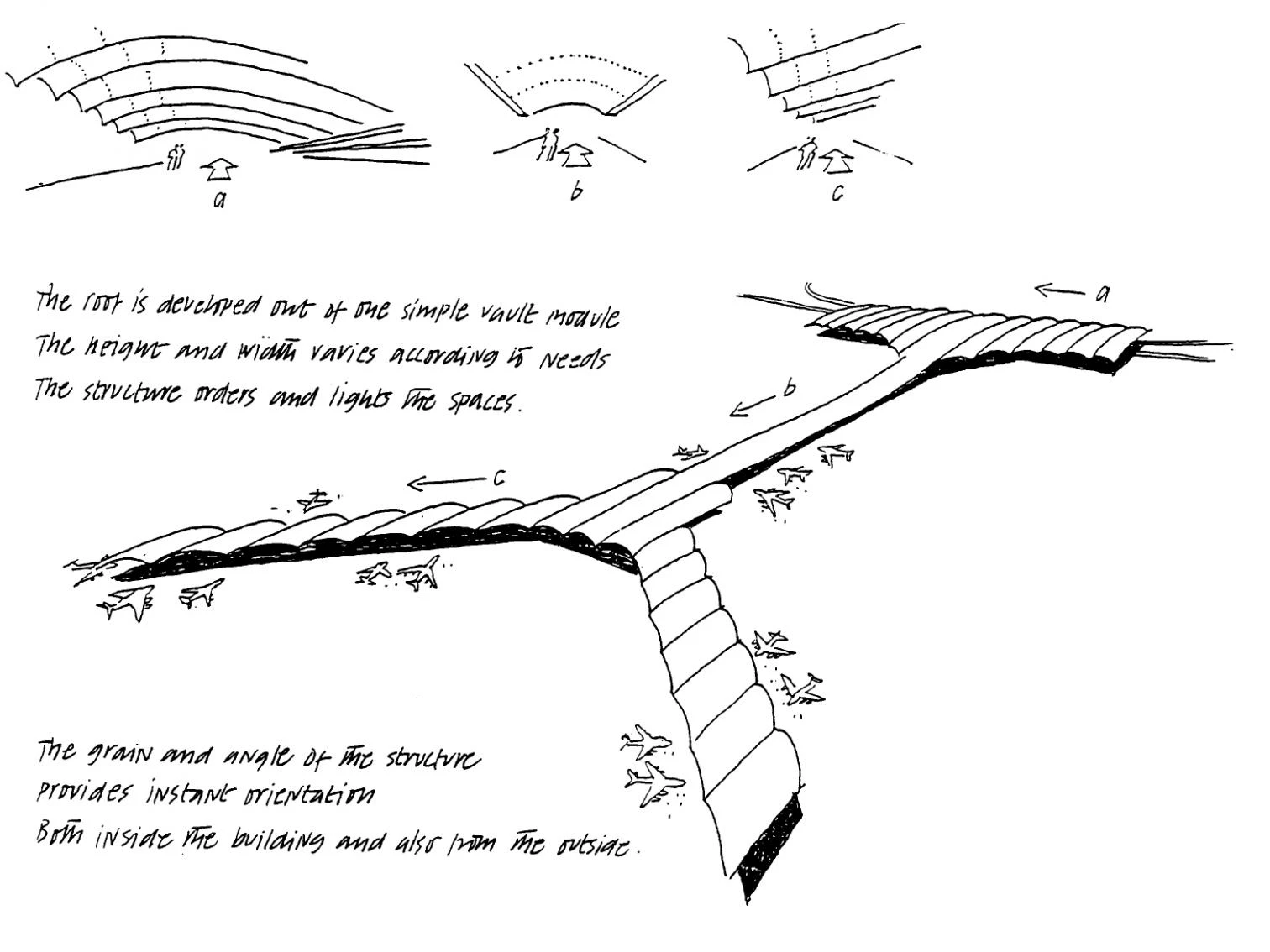

El aeropuerto de Hong Kong es la mayor construcción del siglo, pero transmite una imagen de ligereza, a la que contribuye la dirección unánime de las delgadas e interminables bóvedas de la cubierta.

Es la mayor obra del siglo; y se diría que también la más liviana. El aeropuerto internacional de Hong Kong en Chek Lap Kok es una construcción titánica, cuyo resumen en cifras produce la misma sensación de desasosiego que algunas magnitudes astronómicas: incapaces de visualizar su desmesura, y perdida la percepción de la escala entre selvas mareantes de ceros repetidos, las dimensiones colosales provocan una mezcla paradójica de inquietud e indiferencia. Los más de 500.000 metros cuadrados de la terminal diseñada por Norman Foster son la última pieza de un proyecto que ha costado a la ciudad algo más de 23 billones de pesetas. Sobre una isla artificial, 18 hectáreas de bóvedas cubren la mayor terminal del mundo, con una sala subterránea de equipajes donde cabrían 5 jumbos o un túnel de conexión de la anchura de una autopista, y en la que han trabajado simultáneamente 21.000 operarios, 230 consultores y hasta 50 delineantes que han producido más de 2.000 planos sólo de la estructura; en resumen, 370.000 metros cúbicos de hormigón, 67.000 toneladas de armaduras y los mayores contratos de acero, vidrio, piedra y aceras rodantes de la historia.

En contraste con estas cifras descomunales, la visión aérea del edificio transmite una impresión de ligereza: se asemeja a un avión de papel un poco cabezón, con sus alitas, su fuselaje esbelto y su cola en horquilla, recortados en una cartulina corrugada, y el conjunto posado ingrávido sobre el suelo como un invento papirofléxico que aterriza mejor de lo que vuela; a esta imagen contribuye la dirección unánime de las delgadas bóvedas de acero, que subraya la cenefa longitudinal de los lucernarios, y que ni siquiera se altera cuando la cola se bifurca, así como el retranqueo de las fachadas de vidrio, que deja libre el borde de la lámina para que la cubierta ondulada flote sobre la planicie de hormigón de las pistas. Y lo mismo sucede en el interior, luminoso y leve como un entoldado: los 36 metros de luz de las bóvedas se aligeran con la esbeltez de los pilares cilíndricos, la delgadez de los tirantes, el perfil tendido de la lámina y la claridad borrosa de los lucernarios interminables, que iluminan un recinto gris y plata, severo y sereno.

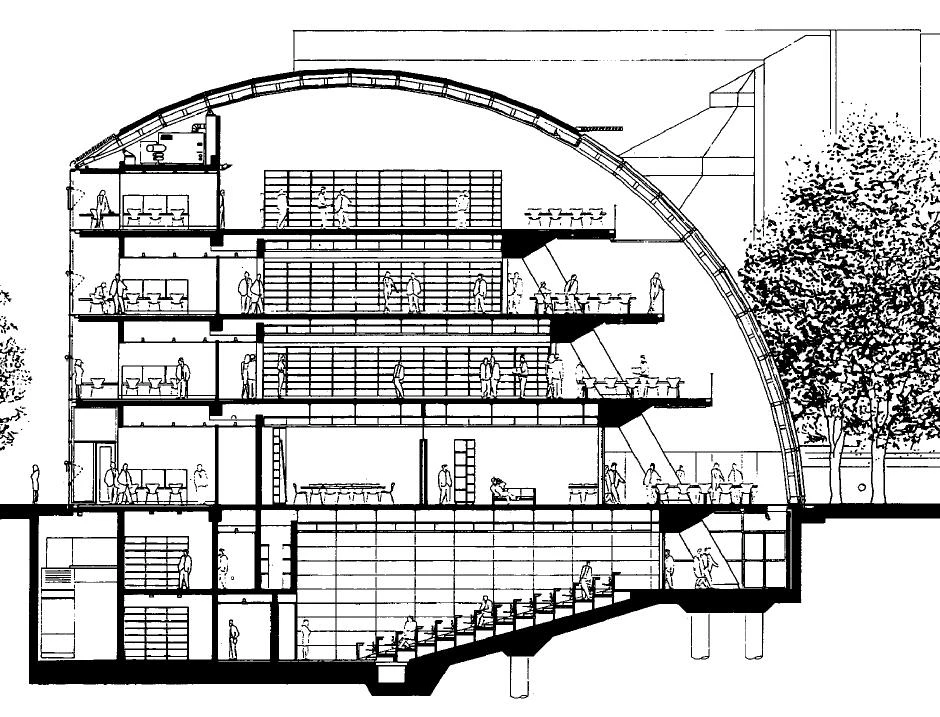

Soluciones ensayadas en proyectos anteriores se han empleado en el aeropuerto a una escala incomparablemente mayor. Junto a estas líneas, sección de la Facultad de Derecho de Cambridge.

Muchos de los rasgos característicos de este edificio provienen de otro proyecto de su autor, el aeropuerto londinense de Stansted. En éste Foster liberó las cubiertas, trasladando las instalaciones de climatización de su posición habitual sobre el techo a la parte inferior de las salas; de esta manera no sólo hizo la maquinaria más accesible, sino que consiguió unas cubiertas más livianas y más permeables a la luz solar. El modelo, que fue ampliamente imitado, se ha repetido en Chek Lap Kok a una escala incomparable: sólo la planta de instalaciones ocupa ya el doble de superficie que todo Stansted, y el módulo estructural, que allí era de 18 x 18 metros, es en Hong Kong cuatro veces mayor. La vasta extensión del aeropuerto chino está asimismo dotada de unos sistemas de comunicaciones y control formidables: 17.000 monitores, 12.000 detectores de humo, 2.000 pantallas informativas y 900 puertas de acceso electrónico selectivo para sus 50.000 empleados. Pero al margen de la cuidadosa señalización, la mejor orientación la obtendrá el pasajero del propio edificio, claramente organizado en tres niveles para salidas, llegadas y equipajes, y cuyos lucernarios lineales introducen una dirección definida en la inmensa sala hipóstila.

Hace seis años, el emplazamiento del aeropuerto era un islote abrupto, cuyas crestas se levantaban un centenar de metros sobre el agua. Fue entonces cuando, como prueba de confianza en el futuro de Hong Kong después de la devolución a China, se emprendió esta obra colosal, que ha construido una isla horizontal de veinte kilómetros cuadrados desmochando un islote cuatro veces menor. Sobre esta gran plataforma se extiende hoy un aeropuerto que dará servicio a 35 millones de pasajeros anuales a partir del 6 de julio, y hasta 87 millones en un futuro próximo. De ese futuro hablará Bill Clinton cuando a finales de mes, coincidiendo con el primer aniversario de la devolución de la colonia y como parte de su polémico itinerario en China, visite la ciudad y estrene su nuevo aeropuerto.

Norman Foster ha reunido sus dos pasiones, la arquitectura y la aeronáutica, en el Museo Americano de la Aviación en Duxford, un elegante hangar formalizado como una gran cáscara liviana de hormigón.

Sumida en las tormentas monetarias y bursátiles de Asia, y todavía forcejeando con la ambigüedad política de su recién estrenada democracia orgánica, Hong Kong afronta el porvenir con la vitalidad musculosa y las emociones secretas que muestra La caja china, un retrato de la ciudad en tránsito filmado por Wayne Wang con mirada documental y contenida. No sabemos si el presidente norteamericano ensayará la frase histórica que no supo decir en Berlín, si afirmará en presencia de Martin Lee que él también es hongkonés, o si actuará con el pudor diplomático que Pekín reclama. Pero la inauguración de esta obra titánica y liviana suministra por sí sola una metáfora material del vigor y la sutileza de Asia. Ciclópeo como la Gran Muralla y leve como un dragón de papel, el nuevo aeropuerto extiende sus ondas ligeras sobre la geografía artificial de una isla inventada, y esas bóvedas del aire descansan sobre la plataforma marina como una cometa rizada a punto de levantar el vuelo.

Vuelos en tierra

Arquitecto y aviador, Norman Foster proyecta edificios a la misma velocidad con la que vuela en los aparatos que pilota. Esta productividad estajanovista y acelerada hace cada vez más difícil seguir la pista de su carrera vertiginosa. Apenas termina en Frankfurt la sede del Commerzbank, el edificio más alto de Europa, lo vemos forcejeando con la licencia en Londres de una torre para la City que superará su propio récord de altura, mientras inicia en el puerto de Rotterdam las obras de un rascacielos y propone otro en la madrileña Plaza de Castilla para Repsol, la misma compañía que le ha encargado el prototipo modular de sus nuevas estaciones de servicio, de las que ya se han construido varias en nuestro país; apenas gana el concurso para el gigantesco viaducto de autopista de Millau, en el macizo central francés, vence en otro para un puente sobre el Támesis, que unirá la catedral de San Pablo con la nueva Tate Gallery, y que por cierto acaba de obtener el permiso urbanístico; apenas termina una facultad de Derecho en Cambridge, sabemos que remata otra de Ciencias Empresariales en Aberdeen; y en cuanto inaugura el palacio de congresos de Glasgow, conocido ya como ‘el armadillo’, anuncia para el próximo 2 de julio la apertura del que está construyendo en la periferia de Valencia en forma de navío. Pero en esa fiebre de realizaciones y proyectos, probablemente no haya ninguno tan emocionante y elemental como el Museo Americano de la Aviación en Duxford, cerca de Cambridge, una cáscara de hormigón generosa y leve que reúne, en el recinto de un antiguo aeródromo militar, una colección de aviones históricos norteamericanos, y que se ha terminado después de doce largos años de vicisitudes: este hangar monumental y refinado es la obra exacta de un piloto que ha construido para albergar su pasión el edificio más riguroso y elegante de su itinerario reciente.