El tercer milenio se inició en Seattle el 4 de diciembre de 1999. Muchos esperaban recibirlo en Greenwich, bajo la gran carpa construida por Richard Rogers en el meridiano cero, en desigual competencia con los atolones del Pacífico donde los husos horarios marcan el cambio de fecha, y en displicente ignorancia del caos informático pronosticado por los sombríos augures del efecto 2000. Sin embargo, el milenio se adelantó al calendario, y mostró por primera vez su rostro político y las fracturas de su paisaje social en la incubadora del futuro que viene: la ciudad sede de Boeing, Microsoft y Amazon, donde una heteróclita coalición de países pobres, sindicalistas y ONG puso en cuestión ante el mundo la rutina implacable de la globalización. En la cuna del grunge, Starbucks y Frazier, una revuelta popular sin precedentes desde los años sesenta hizo fracasar la Ronda del Milenio de la Organización Mundial de Comercio, agrietando el blindaje unánime del mercado único, la sociedad única y el pensamiento único. Convocados por Internet y coordinados con teléfonos móviles, los manifestantes de Seattle se enfrentaron a policías Robocop en un conflicto arcaico y futurista que prefigura el debate político del próximo siglo entre la mundialización y sus descontentos.

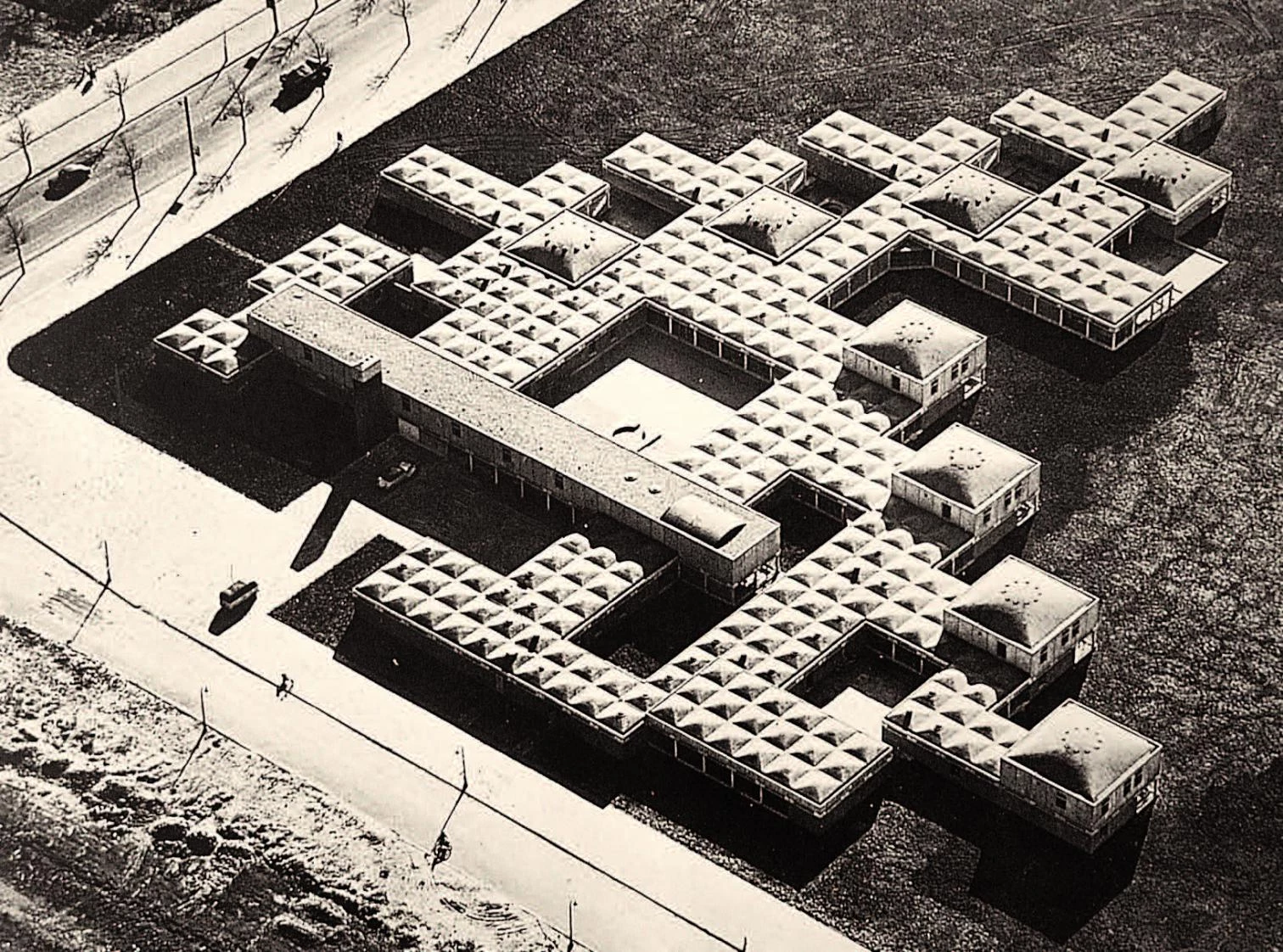

El invierno trajo la muerte de Aldo van Eyck, el autor del orfanato de Amsterdam que impulsó la transformación de los postulados de los CIAM con conceptos como el de claridad laberíntica.

Simultáneamente a su distinción con el premio Pritzker, Norman Foster veía inaugurado el Reichstag, la obra que ha desplazado el centro de gravedad de un país en busca de símbolos visibles para su nueva geografía.

Bajo el signo de la globalización se desarrolló un año en el que el auge burbujeante de la economía norteamericana deslució el estreno de la moneda común europea, y dejó en segundo plano la tímida recuperación de Japón y el musculoso avance de China, mientras la descomposición de Rusia y el antiguo bloque socialista se esmaltaba de guerras balcánicas y caucásicas, América latina oscilaba en la tentación populista de Chiapas o Chávez, y el África subsahariana continuaba precipitándose en el agujero negro de la miseria y el sida. Y en este mundo escindido (en el que, diez años después de la caída del muro de Berlín, el liderazgo militar, económico y cultural pertenece por entero a la potencia única, que incluso sirve de teatro reticente a desafíos a su hegemonía como el escenificado en Seattle), la arquitectura siguió teniendo en Europa el laboratorio experimental más estimulante. Alimentada por la polarización entre suizos y holandeses, la arquitectura europea ha escrito los capítulos más brillantes del año; los arquitectos norteamericanos con mayor vocación cultural y artística han continuado encontrando en el viejo continente el entorno receptivo que no siempre hallan en los Estados Unidos; e incluso los debates más fructíferos de las universidades americanas han girado en torno a episodios europeos como el situacionismo o el Team X: ejercicios de memoria histórica a los cuales la capitalidad cultural de Weimar durante 1999 ha aportado la inevitable revisión del legado de la Bauhaus, ese manantial del que todavía nos nutrimos.

Agrupando los asuntos por estaciones, el invierno correspondería a los holandeses, para los que la muerte de Aldo van Eyck en enero fue un acicate para repasar una trayectoria que tuvo en los iconoclastas años sesenta su punto más alto, y cuya ruptura con la esclerosis moderna de los CIAM inspiró una subversión lúdica que se extiende a los actuales epígonos de Koolhaas, de Van Berkel a MVRDV, que forman la surreal y pragmática escuela de Rotterdam, uno de los dos polos del debate europeo; el otro sigue aún residiendo en Basilea, donde trabajan Herzog y de Meuron —que han terminado durante el año un deslumbrante puñado de edificios— y de donde procede Peter Zumthor, galardonado en marzo con el premio Mies van der Rohe.

En agosto se inauguró el Kursaal, dos dados de vidrio opalescente arrojados junto a la desembocadura del río Urumea con los que Moneo acudía puntual a la cita del Festival de Cine de San Sebastián.

La primavera sería británica, con la concesión a Norman Foster de un premio Pritzker largamente merecido, y quizá también algo berlinesa, porque la terminación del Reichstag y el traslado del parlamento alemán a su nueva sede en abril coincidió con el anuncio del premio, cuya ceremonia se celebraría más tarde en ese mismo marco emblemático; el español Santiago Calatrava, que había competido con Foster por la rehabilitación del Reichstag, obtuvo por su parte en mayo el premio Príncipe de Asturias; pero la pugna de los honores se resolvería en esta misma estación a favor del británico, que sería distinguido en junio con el título de Lord por la reina Isabel.

El protagonista del verano sería el Kursaal de San Sebastián, una obra maestra de Rafael Moneo, abierto antes de las elecciones municipales e inaugurado en el estío balneario de la ciudad guipuzcoana, donde sus volúmenes inestables recuerdan que no han terminado todavía las tribulaciones de los vascos; pero en julio los sobresaltos fueron también madrileños, porque el derribo de los laboratorios Jorba del arquitecto Miguel Fisac —una torre de hormigón en la carretera del aeropuerto cuyos volúmenes juguetones simbolizaban el espíritu optimista de los años sesenta— suscitó una polémica sobre la conservación del patrimonio moderno, especialmente urgente en una ciudad que tiene abandonadas las marquesinas del hipódromo, la mejor obra que nos queda del ingeniero EduardoTorroja, un maestro del hormigón cuyo centenario se celebró en agosto.

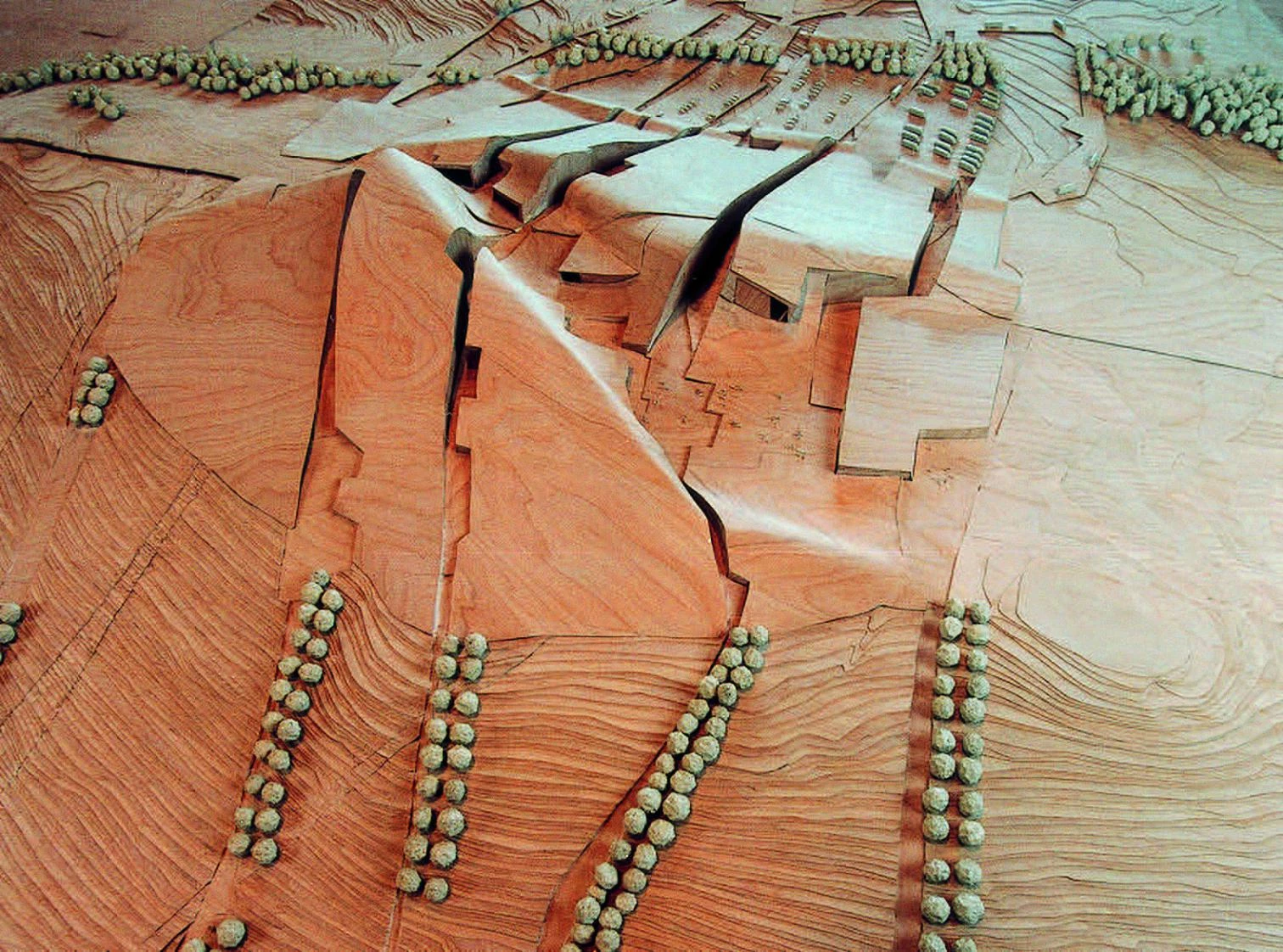

Otro de los protagonistas del verano sería el neoyorquino Peter Eisenman, que con una propuesta topográfica ganó el concurso para levantar la Ciudad de la Cultura de Galicia en Santiago de Compostela.

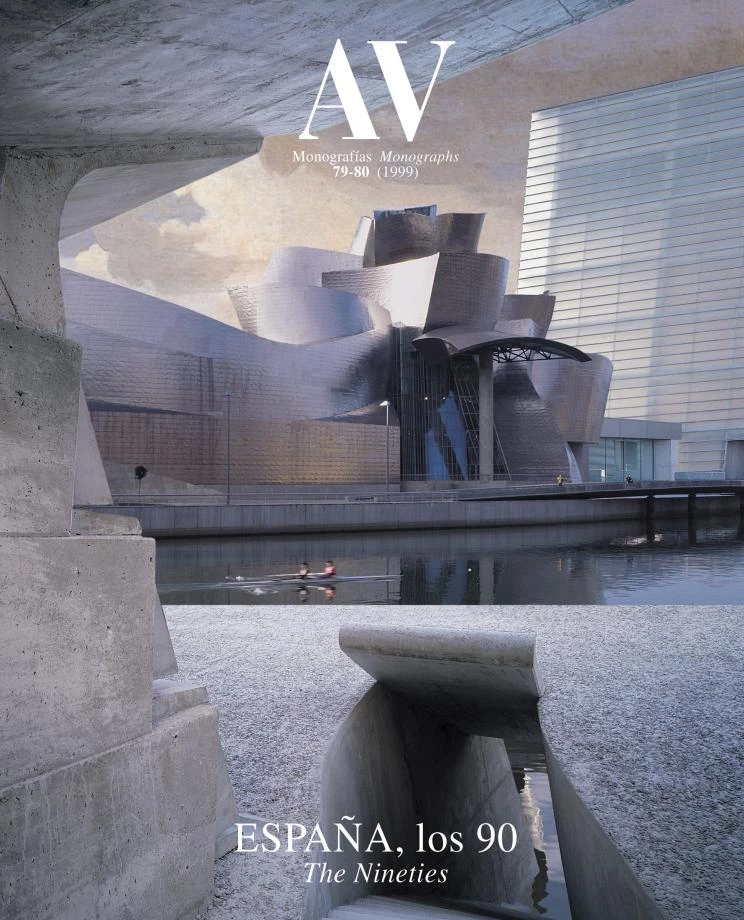

En este mismo mes se falló el concurso para la Ciudad de la Cultura de Galicia en Santiago, que ganó el neoyorquino Peter Eisenman con un proyecto topográfico de extraordinaria singularidad, cuyos ecos reverberarían a lo largo y ancho del otoño, sin que los tres grandes concursos madrileños fallados en la estación, y que ganaron Lamela (Telefónica), Cano (Colecciones Reales) y Nouvel (Reina Sofía) pudieran competir con su impacto; Eisenman—cuyo maestro el británico Colin Rowe falleció en noviembre en Washington— sigue así las huellas europeas de su compatriota Gehry, que dejó en Bilbao su obra mayor, y que este año ha terminado en la ciudad alemana de Düsseldorf un colosal complejo de oficinas.Y mientras los gallegos celebraban el Xacobeo con un proyecto vanguardista, los catalanes mantuvieron en octubre unas disputadas elecciones autonómicas, a las que llegaron con el Liceo reconstruido, un nuevo auditorio levantado por Moneo y la medalla de oro del RIBA sobre el torso complacido de Barcelona.

Pero en España no serían buenas todas las noticias, y diciembre se despidió con el final de la tregua de ETA, después de catorce meses de pausa en las acciones terroristas, lo que vuelve a instalar al País Vasco en un paisaje convulso que no merecen los impulsores del Guggenheim y el Kursaal. Mientras cicatrizan las heridas irlandesas, y el avance del proceso de paz palestino permite a Aznar pasar la Nochebuena con Arafat en Belén, en Europa se mantiene abierta la llaga de Kosovo y la fractura astillada de Chechenia, subvirtiendo con la demagogia de los hechos la paz perpetua del mercado global. Una plácida paz alterada en Seattle por un Woodstock solidario empeñado en recordar que buena parte de la humanidad está marginada por el mercado económico, el mercado político y el mercado simbólico: marginada por el capitalismo liberal, la democracia representativa y los medios de comunicación; y marginada también, claro está, por ese fenómeno de la cultura y el espectáculo al que damos el nombre de arquitectura.