El catálogo lleva por título Natural History, pero la obra de Jacques Herzog y Pierre de Meuron se ofrece en Montreal como una naturaleza sin historia. Frente al tiempo acelerado de la historia habitual, el tiempo lento del mundo natural compone un paisaje inmóvil: los plegamientos geológicos o la evolución de las especies se despliegan de forma tan pausada que suministran un telón de fondo casi intemporal a la agitación de las sociedades humanas, y esta circunstancia da un perfume oximorónico al término arcaico ‘historia natural’. En la exposición del Centro Canadiense de Arquitectura, más de 800 maquetas se entreveran con fósiles e insectos, ‘rocas de estudioso’ chinas, objetos etnográficos, fotografías y daguerrotipos, juguetes, catálogos de productos, esculturas y pinturas, para formar una inmensa Wunderkammer que procura crear la atmósfera de fascinación curiosa característica de las cámaras de maravillas renacentistas y barrocas, y el empeño de coleccionismo enciclopédico propio de los museos decimonónicos.

A finales de los noventa, la estrella vítrea y vegetal de las oficinas para Ricola en Laufen supuso un punto de inflexión en la trayectoria del estudio.

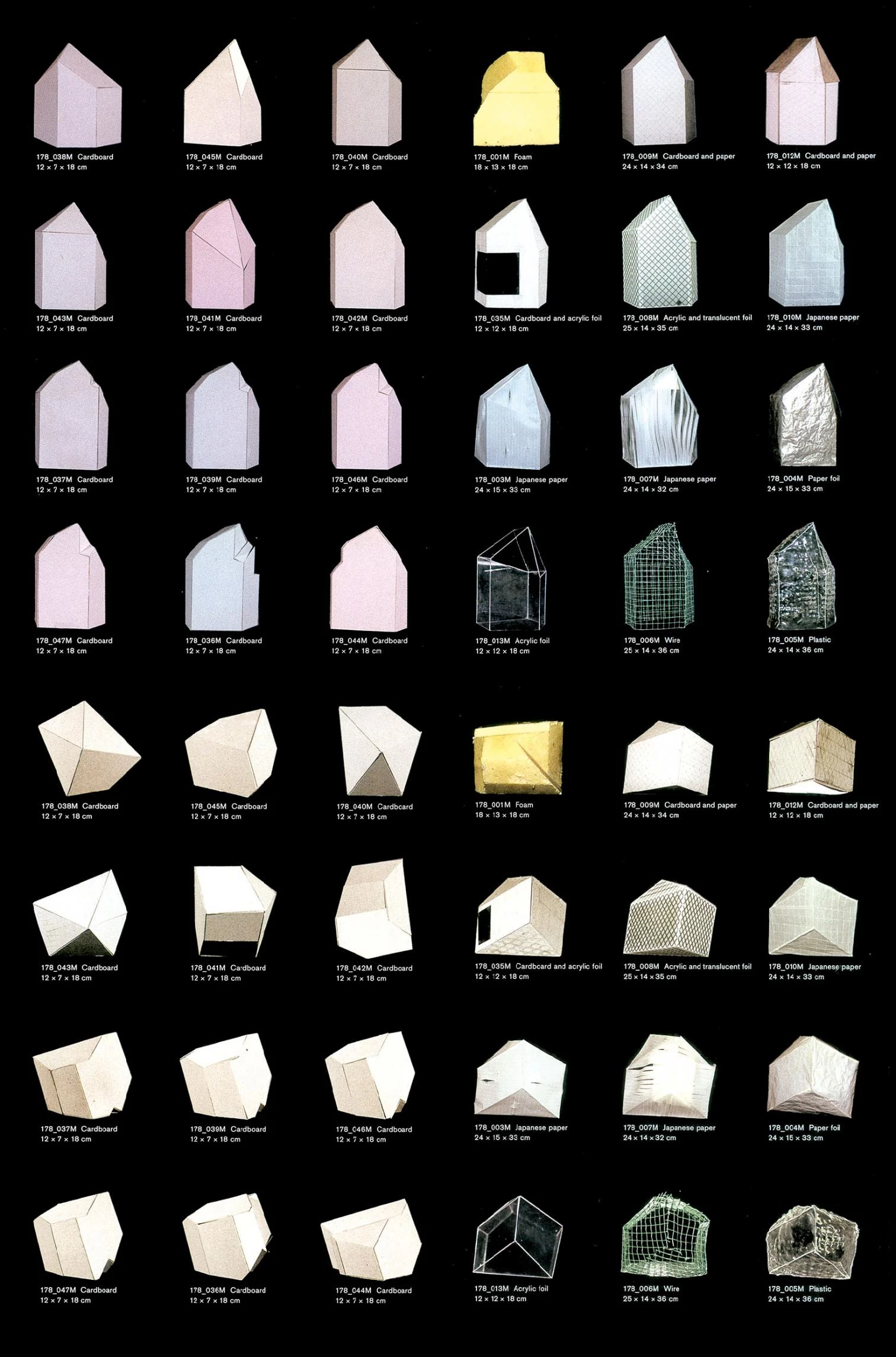

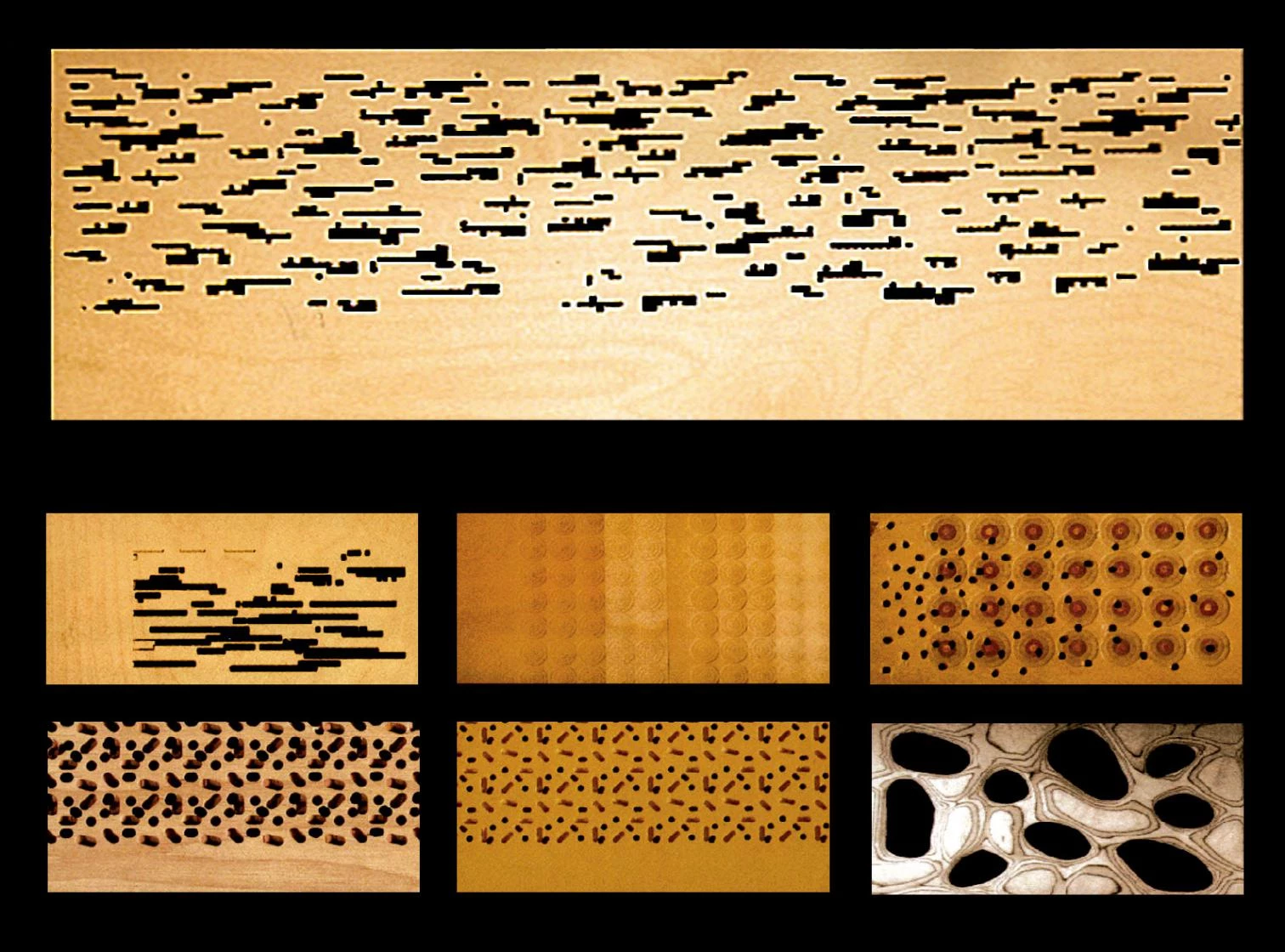

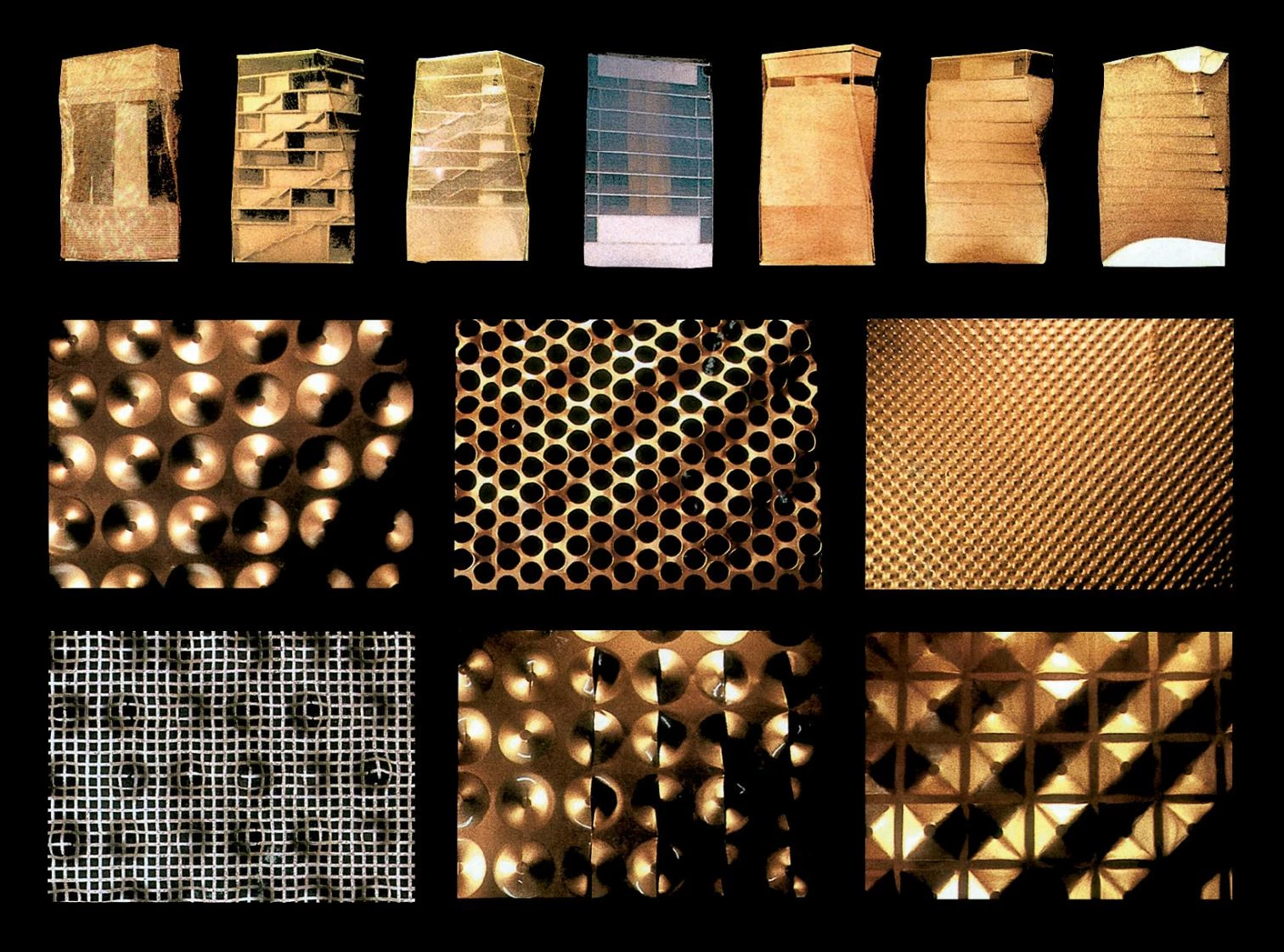

En diálogo con obras contemporáneas de Beuys, Federle, Giacometti, Judd, Richter, Smithson o Warhol, pero en conversación visual también con piezas paleontológicas o entomológicas, las ma-quetas de Herzog & de Meuron (de tamaños que oscilan entre lo diminuto y la escala natural) exploran tal variedad de materiales y formas que es obligado contemplarlas como un copioso acervo de experiencias plásticas cuya generosa exuberancia propositiva puede alimentar a toda una generación de arquitectos. Sean los hormigones serigrafiados o las vendas de cobre, los gaviones basálticos o los vidrios convexos, cada una de sus innovaciones ex-presivas suscita de inmediato una progenie de emulación. Como el Le Corbusier tardío —al que progresivamente se aproximan con su reemplazo del objet type por el objet a réaction poétique—, la extraordinaria fertilidad de su imaginación formal ha convertido a los de Basilea en un formidable motor artístico de la escena arquitectónica.

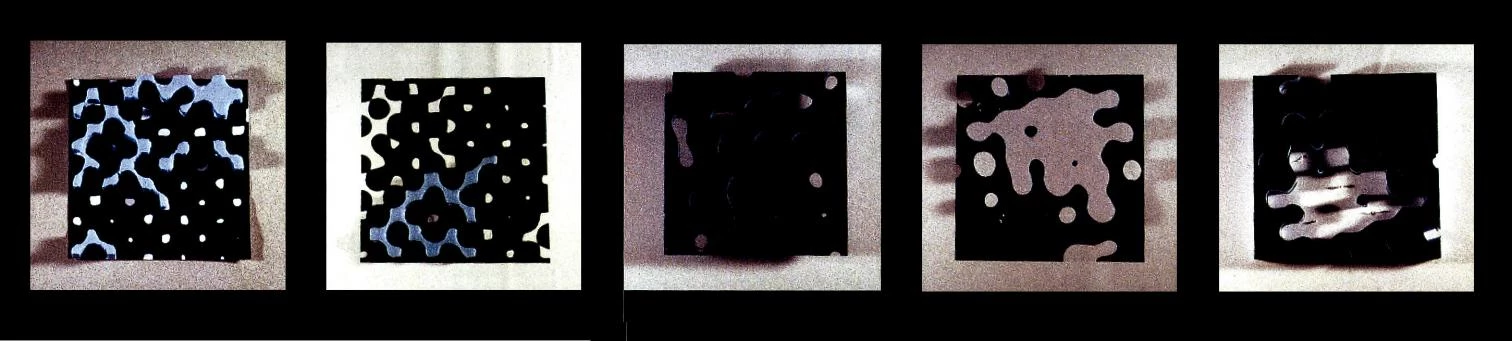

La placa perforada del muelle de Santa Cruz de Tenerife reúne imágenes de estratos geológicos y pieles maculadas; y el prisma cristalográfico de la tienda de Prada en Tokio remite a las utopías de Taut y a las visiones de Hugh Ferriss.

Más alquímicos que orgánicos, y agrupados con taxonomía equívoca en una enciclopedia de objetos más próxima al laboratorio que al archivo, los proyectos se aproximan a la naturaleza con la cautela del que teme la simulación vacua del parque de atracciones o el zoológico temático, con sus rocas de cartón piedra y sus troncos de yeso pintado. Así, los estratos se contaminan con perforaciones geométricas, las aristas cristalinas se ablandan con bur-bujas de joyero, y las pieles arrugadas se someten al tatuaje de imágenes pixelizadas, un poco a la manera en que el pop hipertrofiaba la cuatricromía. Esta explosión volcánica de referencias geológicas y biológicas evita la analogía literal, tiñendo la naturaleza con el artificio de la invención, pero no evita un pálpito de empatía romántica, heredero de los ornamentos vegetales de Sullivan o las arquitecturas alpinas de Taut. Objets trouvés que revelan ‘el orden oculto de la naturaleza’, y objetos fabricados que expresan con elocuencia el orden deliberado de la creación, esta farmacopea formal termina ofreciendo poemas alpestres donde Goethe se desliza hasta la antroposofía de Steiner, y donde Novalis late en las danzas iluminadas de Monte Verità.

La multitud de maquetas de trabajo expuestas en el Centro Canadiense de Arquitectura se agrupan en secuencias taxonómicas que recuerdan las cajas de minerales o las vitrinas de insectos de las colecciones de historia natural.

Con violencia sensual y áspera lucidez, la obra de Herzog & de Meuron ha transitado del mínimo al máximo sin fingir soluciones de continuidad, enhebrando el hilo que une los caramelos de hierbas de Ricola con los bolsos de Prada sin que las mudanzas de ámbito y dimensión hayan interrumpido la consistencia de su exploración emocional. Tras el punto de inflexión del edificio de oficinas para Ricola —una estrella de vidrio que se disuelve en reflejos para fundirse con la vegetación que la cubre y la rodea— los suizos han alumbrado un turbión de formas turbadoras que someten la retina a una abrasión hipnótica. Algunas, como la casi terminada tienda de Prada en Tokio —un prisma cristalográfico, de geometría definida por la ordenanza, que reúne el resplandor utópico del Pabellón de Cristal de Taut con las aristas expresionistas y sombrías de los rascacielos imaginados por Hugh Ferriss— extienden el lenguaje elemental de su maestro Rossi hasta una escala que obliga a envolver el edificio con una prieta malla romboidal que sujeta la masa vítrea como un corsé doloroso, a medio camino entre las jaulas de alambre en los gaviones pétreos de las bodegas Dominus y los tensos cordones que oprimen los torsos femeninos en las fotos de Hans Bellmer. Otras, como el nuevo muelle de Santa Cruz de Tenerife —una placa perforada por la secuencia azarosa de una fotografía traducida a una trama de lunares— fabrican paisajes insólitos que funden los ecos geológicos de los estratos arbitrarios con las heridas exactas de los cortes circulares y las oscuras manchas borrosas que, más semejantes a una afección cutánea que a la piel de un felino, maculan la epidermis de la plaza marítima.

Nuevo muelle de enlace, Santa Cruz de Tenerife

Desde luego, habrá quien en el edificio de Prada—del que se expone en Montreal un fragmento de fachada a escala 1:1— no vea sino un bijoux caprichoso y mediático al servicio de una multinacional de la moda, acolchado con la reiteración abombada de un muro de pantallas en una tienda de televisores, indeciso entre el cofre opulento con gemas incrustadas y las instalaciones parpadeantes de Nam June Paik, teatralmente luminiscente como el estadio de Basilea y tan etéreo como el halo evanescente del estadio de Múnich; y habrá también quien juzgue el muelle de Santa Cruz —una gran maqueta del cual puede verse en la Bienal de Venecia— como un guiño anecdótico a las pinturas de Lichtenstein Vasarely, pop y op a la vez, que con el uso irónico de los medios de reproducción mecánica logra recrear las topografías volcánicas de la isla a través de un gruyère de cráteres de cómic, no muy distinto por cierto de la gran losa flotante y carcomida del escultórico Fórum de las Culturas en Barcelona. Sin embargo, tanto en las ampollas de Tokio como en los taladros de Tenerife brilla una luz oscura que sitúa estos proyectos bajo el signo de Saturno, y que ilumina su interpretación de la naturaleza con un fulgor apagado y melancólico, haciendo de su historia natural una naturaleza sin tiempo y sin historia. En Basilea se halla La Crucifixión de Mathias Grünewald, un lienzo visionario y escalofriante que el desaparecido W.G. Sebald —en su libro de poesía Nach der Natur— quiso yuxtaponer a la aventura ártica del naturalista ilustrado George Wilhelm Steller, un estudioso de la flora siberiana que pereció en aquella inmensidad vacía y helada: el vértigo frío del arte y la ciencia del natural alumbran con su tiniebla lúcida la construcción del natural que estas arquitecturas ensayan.

Centro cultural Óscar Domínguez , Santa Cruz de Tenerife

Museo De Young , San Francisco