El corazón de México esta hendido como una fruta. Su identidad vernácula y su vocación internacional se enredan para tejer una personalidad contradictoria y abundante. Escindido y múltiple, el rostro político y simbólico de México exhibe a la vez el orgullo emplumado de su raíz nacional y la sincronía solar con los calendarios del mundo. También bicéfala, su arquitectura mezcla inextricablemente la tradición y la modernidad para conformar el panorama más rico y complejo de la América hispana.

Después de haber sido el primer país latinoamericano en abrir sus puertas al experimento moderno de la vanguardia europea, México fue igualmente el más celoso defensor de la herencia indígena, y el más ardiente constructor de unas señas de identidad basadas en su pasado prehispánico. La arquitectura, producto simultaneo de la cultura y de la economía, hace hoy balance de su pasado en Bruselas y contempla su futuro en el espejo oscuro de Washington: tanto las grandes exposiciones de Europalia como la enconada discusión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá reverdecen el viejo debate intelectual y político sobre la personalidad mexicana.

Águila o sol, en la arquitectura de México se entrecruzan dos interpretaciones diferentes de lo moderno: la corriente dominante, que pone el énfasis en la función y extrae su gramática simbólica de los grandes conjuntos precolombinos; y un cauce más secreto por el que fluye la emoción, y que utiliza como referencia plástica la herencia hispanoárabe. La arquitectura oficial, moderna y azteca, arranca de Villagrán en los años veinte de este siglo, y, a través de episodios emblemáticos como la Ciudad Universitaria de los cincuenta, llega en nuestros días a la retórica monumental de Gonzalez de Leon; la versión subterránea de la fusión entre el pasado colonial y el lenguaje moderno, por su parte, tiene su figura central en Barragán, y después de aflorar en los ochenta, se prolonga hasta hoy en arquitectos como Legorreta.

Hispana y azteca

Las dos grandes tradiciones constructivas anteriores a la introducción en México del Movimiento Moderno —la arquitectura precolombina y la colonial— dejaron en el país un número tan alto de ejemplos de calidad excepcional, que la nueva arquitectura no pudo dejar de establecer un dialogo musculoso con los edificios y los conjuntos urbanos del pasado. Esta situación contrasta con la producida en su vecino del norte, cuyas arquitecturas históricas estaban lejos de alcanzar la cantidad o la excelencia de las mexicanas, y donde el Estilo Internacional se desarrolló en condiciones más próximas a la tábula rasa que reclamaba la ortodoxia moderna.

El primer edificio moderno de México fue probablemente la Granja Sanitaria de Popotla, cerca de la capital federal, una clínica rural construida en 1925 por Jose Villagrán Garcia, el arquitecto y profesor que introduciría en el país las ideas funcionalistas de la Bauhaus y Le Corbusier. A partir de la Revolución de 1910, México había vivido durante más de una década una guerra civil, pero a mediados de los años veinte estaba listo para iniciar su reconstrucción. En el seno del fervor nacionalista y popular del que son testimonio los murales coetáneos de Ribera, Orozco o Siqueiros, y en un marco de estabilidad política y económica, la iniciativa pública promovió edificios educativos, sanitarios y de viviendas, proyectados todos en el escueto lenguaje moderno.

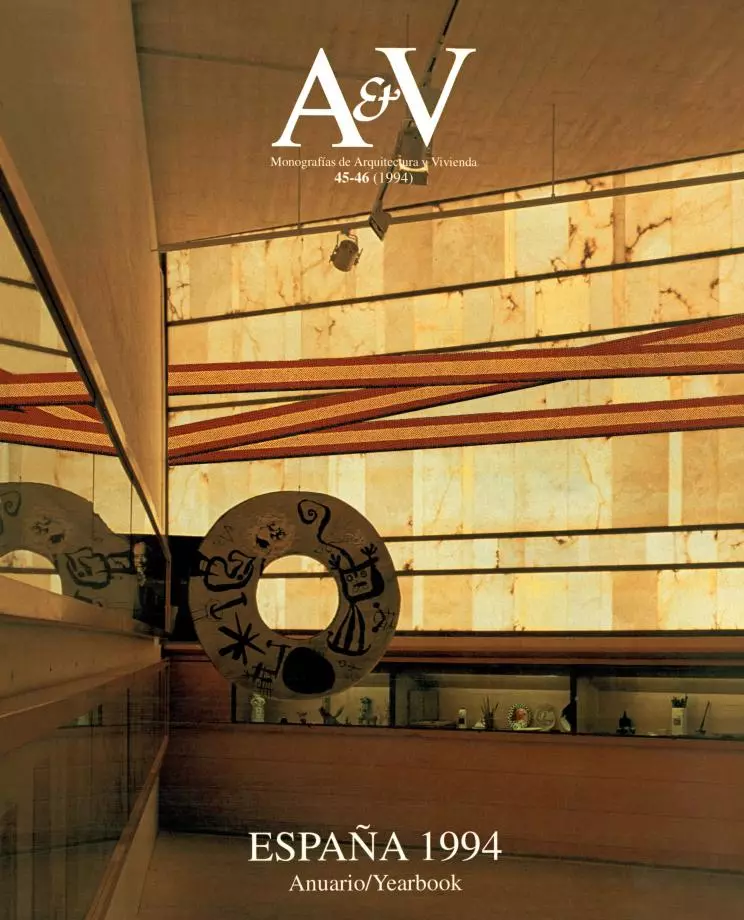

En México conviven dos grandes tradiciones arquitectónicas: la fusión entre el pasado colonial y el lenguaje moderno que representa la obra de Legorreta (arriba, sede de Televisa); y la retórica monumental y azteca que reflejan las realizaciones de González de León (abajo, Palacio de Justicia en la Capital Federal).

Modernidad indígena

La síntesis del racionalismo con los vastos espacios y las texturas rugosas de las construcciones precolombinas —que el pintor y arquitecto Juan O’Gorman había tenido ya la oportunidad de explorar en los años cuarenta, después de realizar, en 1931, la famosa casa-estudio corbuseriana para Diego Rivera y Frida Kahlo— tuvo lugar en la Ciudad Universitaria de México, planificada por Mario Pani y Enrique del Moral, una gigantesca realización que se inicia en 1950 y en la que participan los más significativos arquitectos del momento, incluyendo el propio O’Gorman, que ejecuto el gran prisma revestido de mosaicos alegóricos de la Biblioteca Central.

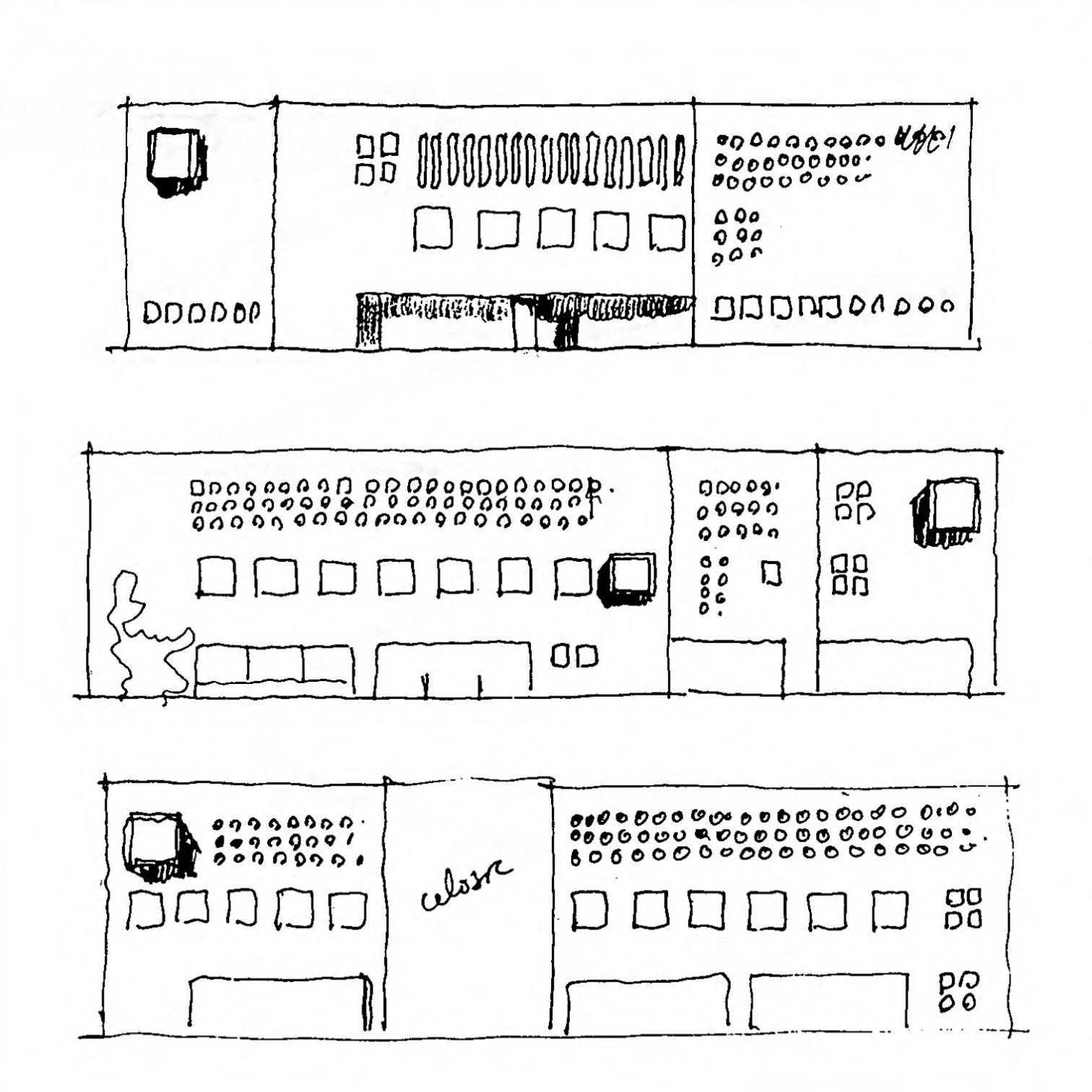

Esta expresión indigenista y moderna, convertida en estilo oficial del Estado mexicano, es la que llega hasta nosotros en las enfáticas construcciones de hormigón visto de Teodoro Gonzalez de Leon, Abraham Zabludovsky, Alejandro Zohn o Francisco Serrano, que evocan las sólidas masas y rotundos ritmos de la arquitectura prehispánica con sobria grandilocuencia y ocasional escenografía; o en el colosalismo neoazteca de Agustín Hernández. En todos ellos la monumentalidad escultórica y la ostentación estructural, alimentadas por la prosperidad efímera del petróleo, llegaron a extremos que nunca alcanzaron ni Pedro Ramírez Vazquez en su Museo Nacional de Antropología ni el español Félix Candela en sus delicadas iglesias cubiertas por cascaras de hormigón.

En contraste con este funcionalismo colosal y decorado, de toscos hormigones, la arquitectura refinada y oculta de Luis Barragán extrae su emoción de la combinación del minimalismo moderno con los volúmenes opacos de la tradición colonial hispánica y los colores vivos —rosa, naranja, violeta— de la edificación vernácula mexicana. En la escasa obra de Barragán, de la urbanización en terreno de rocas volcánicas de El Pedregal a las fuentes y estanques de Las Arboledas, Los Clubes o la Cuadra de San Cristóbal, los contrastes violentos de colores y texturas definen recintos íntimos y precisos, de extrema depuración formal. Proyectado a la fama internacional por la obtención del premio Pritzker en 1980, Barragán era a su muerte en 1988 el más popular e imitado de los arquitectos latinoamericanos.

Su herencia, que está presente también en constructores meticulosos y ensimismados como Carlos Mijares, fue recogida muy significativamente por Ricardo Legorreta, un discípulo y colaborador de Villagrán que enriqueció las formas racionales de este con el cromatismo rotundo y las texturas rusticas de Barragán, y que tuvo la ocasión de trabajar, en obras como el Hotel Camino Real, con Mathias Goeritz, un escultor que había sido igualmente colaborador de Barragán en las torres de Ciudad Satélite. Legorreta, que ha construido numerosas obras en los Estados Unidos, es hoy el arquitecto de mayor éxito comercial y de mayor prestigio internacional de México.

La difícil identidad

Aunque las nuevas generaciones transitan en general por derroteros más próximos a la vanguardia anglosajona, lo cierto es que el monumentalismo azteca de Teodoro Gonzalez de Leon y la plástica cosmopolita de Ricardo Legorreta representan actualmente los dos polos más reconocibles del debate mexicano: la exaltación patriótica de la identidad nacional a través de los encargos públicos, y la promoción mediática de la personalidad individual a través de los encargos privados. Entre la solemnidad procesional del Palacio de Justicia Federal o la retórica escultórica del Fondo de Cultura Económica, y el intimismo colorista del Museo de Monterrey o la elegancia volumétrica y cromática del conjunto Solana, construido para la compañía IBM en Texas, existe una distancia ideológica y simbólica que explica bien tanto las dificultades para realizar un balance del pasado cultural en las exposiciones de Bruselas —que permanecerán abiertas hasta el último día del año—, como los obstáculos para alcanzar una visión unánime del futuro económico que se debate en Washington a partir del próximo 18 de noviembre.

Octavio Paz, el poeta mexicano que tan admirablemente reconcilia en su persona y en su obra la herencia indígena y la española, la tradición y la innovación, la voluntad de afirmación nacional y el espíritu cosmopolita, escribió en 1949: ≪Hoy lucho a solas con una palabra. La que me pertenece, a la que pertenezco: ¿cara o cruz, águila o sol? ≫ Casi medio siglo después, dejando atrás el laberinto de la soledad, los mexicanos siguen formulándose el mismo interrogante.