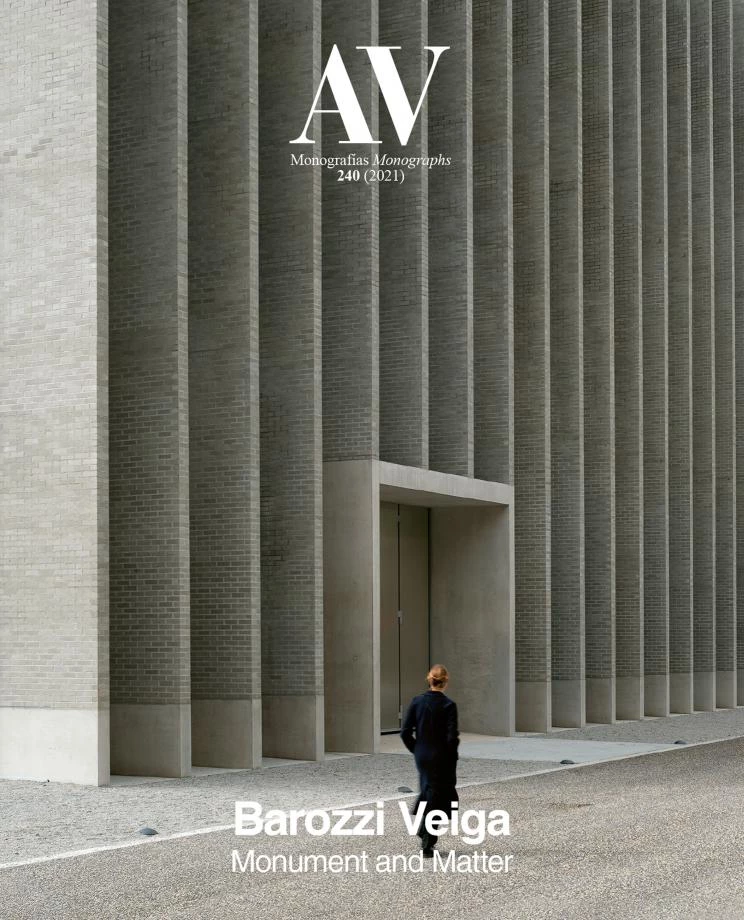

Estamos acostumbrados a pensar en el clasicismo como un lenguaje figurativo, pero la obra de Fabrizio Barozzi y Alberto Veiga muestra cómo pueden reconciliarse clasicismo y abstracción. Si la condición de clásico no se asocia a columnas y frontones sino a la consistencia entre las partes y el todo de una construcción, el trabajo del estudio barcelonés resulta bien descrito por ese término, porque la monumentalidad de tantas de sus obras y la materialidad de cualquiera de sus fábricas se soporta en una ejemplar cohesión entre los elementos y el conjunto. Al cabo, la belleza violenta de sus volúmenes y espacios no descansa en ornamentos amables o referencias históricas, sino en la audacia de la propuesta formal y en la decantación extrema de sus ecos lingüísticos, en un proceso de depuración hacia el grado cero de la arquitectura que deja un residuo sólido de áspera abstracción.

Al poeta Pere Gimferrer debemos un endecasílabo exacto que ilustra bien el desafío de esta arquitectura liberada del peso grave del pasado: «Si pierdo la memoria, ¡qué pureza!» Ayuna de memoria, por más que los pecios de la historia dejen una huella taquigráfica o sirvan de inspiración de la decisión formal, la obra de Barozzi Veiga golpea la inteligencia y la pupila con una síntesis abstracta de las condiciones del encargo y del entorno, una conclusión analítica que es también una propuesta estructural y material donde el cúmulo de circunstancias que confluyen en el proyecto se integran y resumen en una forma de geometría rotunda y despojada que constituye el núcleo de su clasicismo abstracto: no menos clasicista porque ocasionalmente se corone con los vértices aguzados de una sensibilidad gótica y no menos abstracta porque siempre procure responder a la especificidad del emplazamiento.

La tensión entre la forma autónoma y su inevitable subordinación al sitio dota a esta arquitectura de una riqueza añadida de matices expresivos y complejidad interna que impide interpretar los edificios con el simplismo de un parti formal o el recurso fácil de situarlos en una secuencia identificando los rasgos que se trasladan de una obra a otra, porque ni la singularidad del gesto ni la evolución paulatina de las formas explican la naturaleza última de sus logros. Es posible que el Zeitgeist —el espíritu del tiempo — se oponga al genius loci —el espíritu del lugar— de la misma manera que la geometría de la apuesta formal deba dialogar con los rasgos del entorno, y es seguro que el conflicto entre lo genérico del proyecto y lo específico del emplazamiento es la fuente de la que mana el generoso caudal de inspiración e influencia de este clasicismo abstracto, pero no abstraído de su tiempo y su lugar.